Collectif, Manuelle Duszynski

Extraits

Littérature française

On peut le faire

11/2018

Psychologie, psychanalyse

Dans le midi de Lacan. Le mouvement psychanalytique dans le sud de la France

11/2015

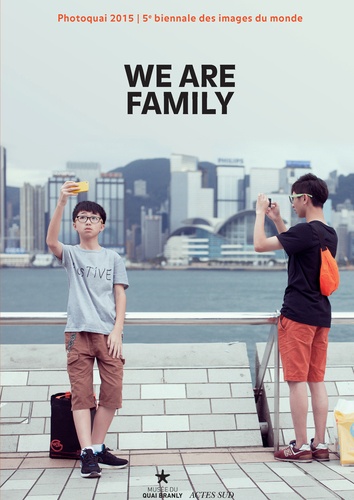

Photographie

Photoquai 2015 - 5e biennale des images du monde. We are family

09/2015

Sciences politiques

LA CHINE ET LE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE INTERNATIONALES. Une relation complexe et multiforme entre dépendance, souveraineté et multilatéralisme

11/1999

Littérature anglo-saxonne

Romans

03/2023

Communication - Médias

Numérique, féminisme et société

04/2022

Esotérisme

L'amour, une aventure spirituelle

01/2024

Sécurité incendie

Règlement de sécurité incendie commenté des bâtiments d'habitation. Arrêté du 31 janvier 1986 modifié et dispositions réglementaires complémentaires, 2e édition

04/2022

Aménagement du territoire

Pour le paysage. Manifeste pour une didactique au service du territoire

11/2023

Mathématiques CE1

Mathématiques CE1 Totem. Cahiers d'exercices 2 volumes : Espace et géométrie, grandeurs et mesures ; Nombres et calculs, résolution de problèmes

06/2023

Critique

Les écritures confinées. Créer, afficher, diffuser

06/2022

Histoire internationale

Aleyyu Amba. L’Ifat et ses réseaux politiques, religieux et commerciaux au XIXe siècle

01/2020

Sociologie

Les enquêtes ouvrières dans l'Europe contemporaine. Entre pratiques scientifiques et passions politiques

12/2019

Ethnologie

Ataï, un chef kanak au musée. Histoires d'un héritage colonial

10/2019

Histoire de France

Le pouvoir des listes au Moyen Age. Volume 1, Ecritures de la liste

07/2019

Sciences politiques

Vision introspective : changer le paradigme du leadership africain au travers d'une jeunesse consciente, active et autodéterminée

11/2020

Histoire de France

Des dieux civiques aux saints patrons (IVe-VIIe siècle)

02/2016

Sciences historiques

Les femmes dans la société française au 20ème siècle

05/2003

Sociologie

Jeunes migrants : le temps de l'accueil. Points de rencontre, points de passage

09/2020

Pédagogie

L'orientation des élèves. Comment concilier son caractère individuel et sa dimension sociale

10/2006

Intelligence artificielle

Intelligence humaine et intelligence artificielle. Regards croisés entre des philosophes, des psychanalystes et des gestionnaires sur l'intelligence artificielle

03/2022

Exercices (intermédiaire)

Odyssée B1. Cahier d'exercices

02/2022

Religion

La dignité humaine. La réinsertion socio-juridique des "démunis" au Togo

06/2010

Histoire de France

Le prix du travail. France et espaces coloniaux, XIXe-XXIe siècle

06/2019

Histoire de France

Bibliographie de la Guerre d'Algérie (1954-1962). Ouvrages en langue française parus de 1954 à 2009

01/2012

Histoire des idées politiques

La lutte emprisonnée. Répression, droit et révolution dans l'Italie des années 1970

02/2023

Sociologie politique

Donnons vie aux utopies. Pour une métamorphose radicale

03/2023

Critique littéraire

Entretien avec Jean Mabire, conteur des guerres et de la mer

01/2015

Contrôle de gestion

Précis de la déclaration IPP 2022. Edition 2022

07/2022

Pédagogie

L'école dans et avec la nature. La révolution pédagogique du 21eme siècle

02/2022