cuisine mexicaine manuscrit

Extraits

Sciences historiques

Cens et rentes à Paris au Moyen Age. Documents et méthodes de gestion domaniale, Pack en 2 volumes

01/2009

Critique littéraire

Les Dionysiaques. Tome 1, Chants I et II, Edition bilingue français-grec ancien

01/1976

Critique littéraire

Iliade. Tome 2, Chants 7 à 12, Edition bilingue français-grec ancien

01/1999

Critique littéraire

L'orthographe de tous les jours. Enquête sur les pratiques orthographiques des Français

01/1994

Critique littéraire

Oeuvres complètes. Tome 13, 2e partie, Dialogues suspects, Edition bilingue français-grec ancien

01/1981

Critique littéraire

Les nuits attiques. Tome 1, Livres 1 à 4, Edition bilingue français-latin

01/1967

Littérature française

Julien Green. Journal intégral, 1919-1940

09/2019

Géographie

Un géographe de plein vent. Albert Demangeon, 1872-1940

03/2018

Critique littéraire

Romans abandonnés. Edition revue et augmentée

06/2018

Policiers

L'affaire Spinoza

10/2015

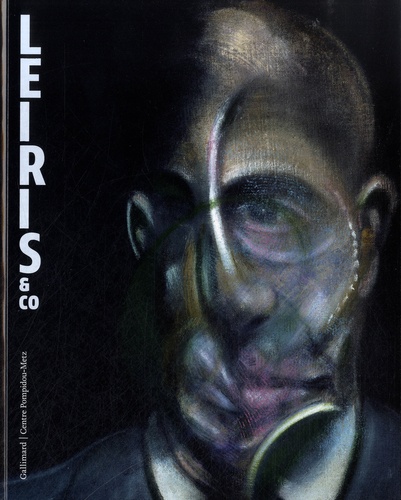

Beaux arts

Leiris & Co

04/2015

Monographies et entretiens

Marginalia. Dans le secret des collections de bande dessinée

04/2021

Poésie

Ainsi parlait Saint-Pol-Roux. Dits et maximes de vie

03/2022

Littérature française

Café ou citronnelle

03/2017

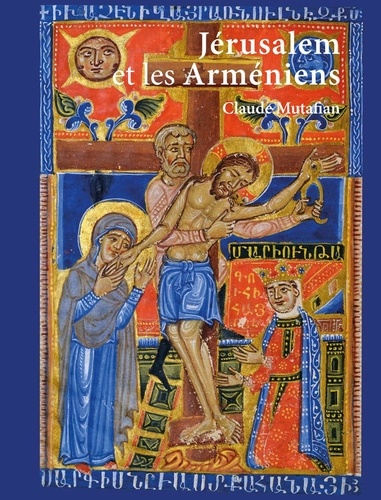

Ouvrages généraux

Jérusalem et les Arméniens

09/2022

Histoire de France

Un évêque aux armées en 1916-1918. Lettres et souvenirs de Mgr de Llobet

12/2003

Littérature française

Oeuvres

04/2023

Sciences politiques

Etudes anglaises

05/2021

Biographies

Souvenirs sur Gustave Flaubert

05/2021

Littérature française

Les journaux intimes de Charles Baudelaire. Mon coeur mis à nu et Fusées

03/2022

Littérature française

Oeuvres

09/2004

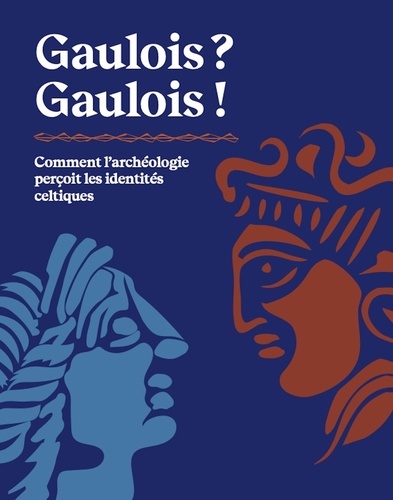

Gaule

Gaulois ? Gaulois ! Comment l'archéologie perçoit les identités celtiques

12/2021

Fantasy

Le concile de Merlin : Intégrale Volume 1

02/2024

Moyen Age - Critique littérair

Voyages philologiques entre antiquite et moyen age. receptions latine s de la medecine grecque. Echoes of Life Experiences in the Alps and the Plain (17TH -19TH Centuries)

11/2023

Généralités

La magie du codex. Corps, folio, page, pli, coeur

11/2023

Marx

La nature du capital. Politique et ontologie chez le jeune Marx

02/2024

Moyen Age - Critique littérair

Une réception du Moyen Age au XVIIe siècle. Lectures et usages des textes médiévaux par les Gallaup de Chasteuil (1575-1719)

06/2022

Aristote

Éthique à Nicomaque

06/2023

Religion

Les Lazaristes aux Mascareignes aux XVIIIe et XIXe siècles. Ile Bourbon (La Réunion) et Ile de France (Maurice)

01/2017

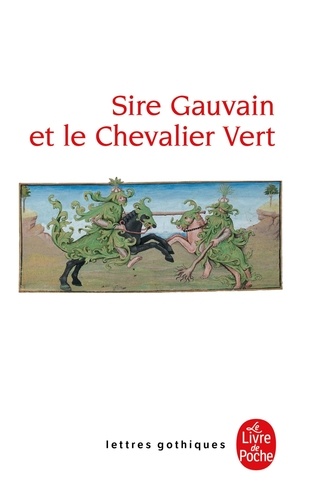

Moyen Age - Critique littérair

Sire Gauvain et le Chevalier vert

06/2024