auteurs éditeurs Genève

Extraits

Beaux arts

Le geste du regard. Hypothèse, 2e édition

03/2019

Histoire internationale

Culture, médias, pouvoirs aux Etats-Unis et en Europe, 1945-1991

09/2018

Religion

Le Coran, une histoire plurielle. Essai sur la formation du texte coranique

02/2019

Actualité et médias

Je serai président ! L'histoire du jeune et ambitieux Alain Juppé

05/2016

Histoire internationale

Corée du Nord, un Etat-guérilla en mutation

04/2016

Histoire de France

Histoire de la mémoire de la Grande Guerre

10/2015

Critique littéraire

Correspondance 1941-1959 et autres textes

10/2016

Essais généraux

Nécessaire donc possible. Un chemin d'espoir

04/2022

Révolution française

Policiers de Paris - Les commissaires de police en Révolutio. LES COMMISSAIRES DE POLICE EN RÉVOLUTION (1789-1799)

10/2022

Sociologie

Aux marges du sacré. Tome 2, Lectures en sciences sociales des religions

02/2021

Histoire de la philosophie

PASSIONS DE L'INTÉRÊT. Matérialisme et anthropologie chez Helvétius et Diderot

02/2022

Cerveau et psychologie

Pour qu'une histoire ait lieu

03/2022

archéologie médiévale

Le château des comtes d'Albon

12/2022

Littérature francophone

Une magie ordinaire

03/2023

Judaïsme

Pardès N°66 : Parents 1-Parent 2 ? L'enjeu anthropologique

03/2021

Romans historiques

Les Grands romans d'Alexandre Dumas : Les mousquetaires. Vingt ans après. Les trois mousquetaires

11/1991

Ouvrages généraux

Anarcheologie. fragments heretiques sur la catastrophe histo. Fragments hérétiques sur la catastrophe historique

04/2022

Géopolitique

Figures du jihad mondial. Matrices du salafisme. L'oumma en fragments

03/2021

Cinéastes, réalisateurs

Comment faire du cinéma? Paul Vecchiali, irréaliste à tout prix !

04/2023

Sociologie

Devenir révolutionnaire

04/2022

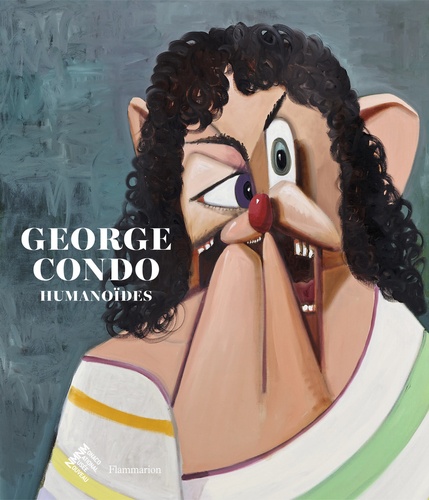

Monographies

George Condo. Humanoïdes

04/2023

Témoins

Ce matin avec Dieu. Tome 1

04/2023

Littérature française

TEGN: Book 2

08/2018

Communication - Médias

Le dialogue avec le monde. Le défi de régulation de la connaissance et de l’action

04/2022

Histoire internationale

Moralité du pouvoir et corruption en France et en Roumanie, XVIII-XXe siècle

11/2017

Littérature comparée

La carte et le territoire colonial. 15 études sur la poétique de l'espace (post)colonial

03/2021

Religion

Le politique et le religieux dans le champ islamique

05/2005

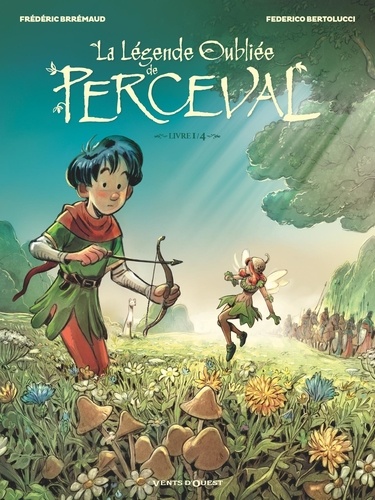

Science-fiction, heroic fantas

La Légende oubliée de Perceval. Tome 1

06/2022

Sculpteurs

Rachel Labastie. Edition bilingue français-anglais

01/2022

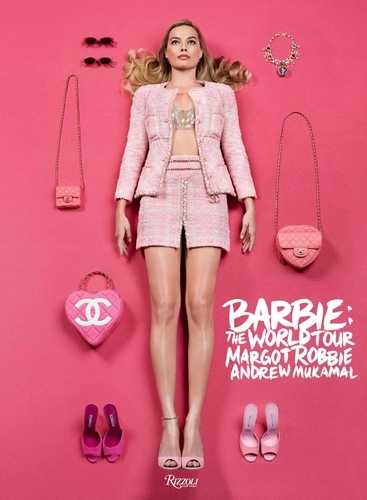

Mode

Barbie. The World Tour

03/2024