XXX, Olivier Gosse

Extraits

Littérature française

Les carnets judiciares. Grand banditisme dans le sud à la fin du XXI siècle

05/2022

Littérature comparée

Poétique des frontières. Une approche transversale des littératures de langue française (XXe-XXIe siècles)

09/2021

Ouvrages généraux et thématiqu

D'ici et d'ailleurs. Histoires globales de la France contemporaine (XVIIIe-XXe siècle)

09/2021

Espagne

Les intellectuels espagnols en temps de crise (XIXe-XXe siècle). Hommage à Paul Aubert

10/2021

Histoire de France

Sociétés marronnes des Amériques. Mémoires, patrimoines, identités et histoire du XVIIe au XXe siècles

10/2015

Ouvrages généraux

XXe siècle : une Pologne écartelée. Nationalismes polonais, ukrainien, lituanien, biélorusse, communauté juive et soviétisation

11/2021

Sciences historiques

Les bateaux et la pêche à Berck XVIIIe-XXe siècles. A la recherche de...

07/2019

Histoire des idées politiques

Les socialistes européens et l’Etat (XXe-XXIe siècle). Une histoire transnationale et comparée

08/2021

Littérature française

Les loups-garous des chambarans. Une enquête en Dauphiné au début du XXe siècle

11/2014

Afrique sub-saharienne

Les Banyarwanda du Nord-Kivu (RDC). Histoire d'un groupe transfrontalier au XXe siècle

10/2021

Economie

Diplomatie et grands contrats. L'Etat français et les marchés extérieurs au XXe siècle

12/2010

Sociologie

L'insistance sur les structures sociales. 3 Théories en sciences humaines au XXe siècle

03/2023

Histoire régionale

La Loire portant bateaux. Le défi de la navigabilité, XVIIIe-début du XXe siècle

10/2023

Histoire des Etats-Unis (1776

Nouvelle histoire de l'Ouest. Canada, États-Unis, Mexique (fin XVIIIe-début XXe siècle)

10/2023

Théâtre - Essais

Transparences du passé. Les théâtres de la catastrophe (XVIe-XVIIe siècles/XXe-XXIe siècles)

11/2023

Histoire régionale

Les cités ouvrières de Lorraine. Dernières traces de l'industrie régionale du XXe siècle ?

10/2023

Religion

Rabbins et savants au village. L'étude des traditions populaires juives XIXe-XXe siècles

09/2014

Sciences historiques

Apprentissage et formations techniques et professionnelles de filles et de garcons, XIXe-XXe siècle

10/2005

Histoire de France

La fascinante vie quotidienne des Français. XXI siècles d'anecdotes savoureuses sur nos ancêtres

08/2012

Psychologie, psychanalyse

Une science du développement humain est-elle possible ? Controverses du début du XXe siècle

02/2013

Critique littéraire

Dans le dehors du monde. Exils d'écrivains et d'artistes au XXe siècle

02/2010

Histoire internationale

Les fang aux XIXe et XXe siècles. Aspects de l'histoire socioculturelle du Gabon

04/2011

Généralités médicales

Histoire de l'eugénisme en France. Les médecins et la procréation (XIXe-XXe siècle)

09/1995

Histoire internationale

De l'utilité des empires. Colonisation et prospérité de l'Europe (XVIe-XXe siècle)

04/2005

Musique, danse

"Si tu vas à Rio...". La musique populaire brésilienne en France au XXe siècle

04/2013

Religion

Homélie XXI pour le 24e dimanche d'après la Pentecôte, sur le jugement dernier

01/2021

Sciences historiques

Les métamorphoses du gras. Histoire de l'obésité du Moyen Age au XXe siècle

03/2010

Histoire internationale

Histoire du XXe siècle. Tome 1, 1900 à 1945 : la fin du monde européen

08/2017

Littérature française (poches)

Le Dieu noir. Chronique romanesque du pontificat de Miltiade II pape du XXI°siècle

10/1990

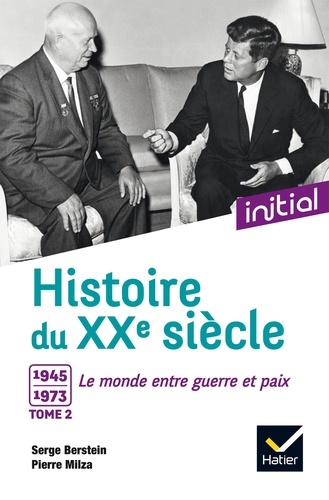

Histoire internationale

Histoire du XXe siècle. Tome 2, 1945-1973, le monde entre guerre et paix

08/2017