Traditions monastiques

Extraits

Photographie

France(s) territoire liquide

10/2014

Généralités médicales

LES HERITIERS D'HIPPOCRATE. Mémoires d'un médecin du siècle

02/2000

Histoire ancienne

La civilisation romaine

01/2009

Religion

Journal d'un rabbin raté

04/2009

Religion

Pour l'amour de Dieu

01/2021

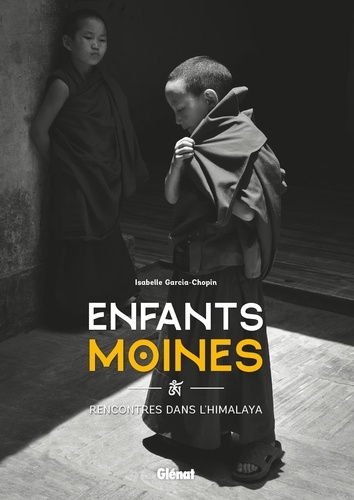

Photographie

Enfants moines. Rencontres dans l'Himalaya

11/2020

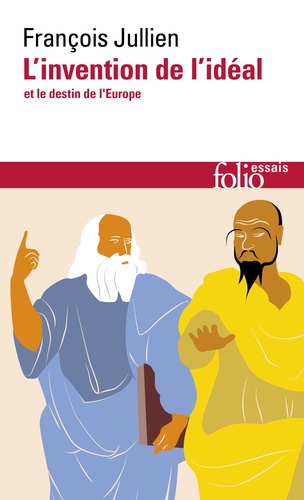

Philosophie

L'invention de l'idéal et le destin de l'Europe

05/2017

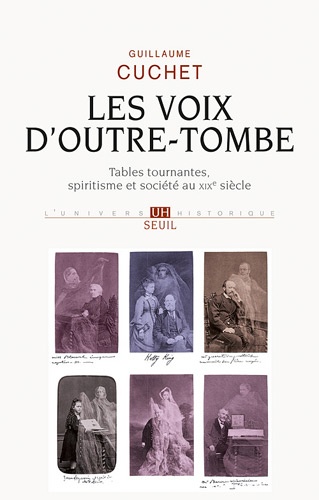

Sciences historiques

Les voix d'outre-tombe. Tables tournantes, spiritisme et société au XIXe siècle

10/2012

Esotérisme

La voie du druidisme. Guide moderne des pratiques païennes

02/2020

Religion

Dieu, le débat essentiel. Une invitation pour les sceptiques

03/2019

Sciences politiques

Qui doit gouverner ? Une brève histoire de l'autorité

11/2011

Religion

"Osez vivre !", Saint Irénée vous y invite. Les Conférences de Carême 2020 du Diocèse de Lyon

06/2020

Romans historiques

Le Daguet

10/2019

Religion

L'Evangile en tableaux

12/2005

Littérature étrangère

La langue sauvée. Histoire d'une jeunesse 1905-1921

04/2005

Littérature française

Les promesses de l'aube. Pièce en trois actes

01/2000

Philosophie

La Mothe Le Vayer et Naudé

09/1997

Littérature française

Le promeneur de bayonne

05/2019

Critique littéraire

DE L'ARCHIVE AU TEXTE. Recherches d'histoire génétique

08/1998

Critique littéraire

L'Iliade ; L'Odyssée

04/2001

Poésie

Poèmes 1961-1987

12/1987

Philosophie

Introduction à la philosophie de l'esprit

06/1994

Droit

Les institutions administratives françaises. Tome 2, Le fonctionnement

01/1986

Beaux arts

COROT, UN ARTISTE ET SON TEMPS. Actes des colloques organisés au musée du Louvre par le Service culturel les 1er et 2 mars 1996 à Paris et par l'Académie de France à Rome, villa Médicis, le 9 mars 1996 à Rome

01/1999

Religion

CONTRE MARCION. Tome 2, Livre 2, Edition bilingue français-latin

03/1991

Critique littéraire

Entretiens. Tome 4, Edition bilingue français-grec ancien

01/1991

Religion

Le christianisme a-t-il fait son temps ?

03/1999

Littérature étrangère

Les Césars

06/1991

Sociologie

Donner, recevoir, transmettre

01/2019

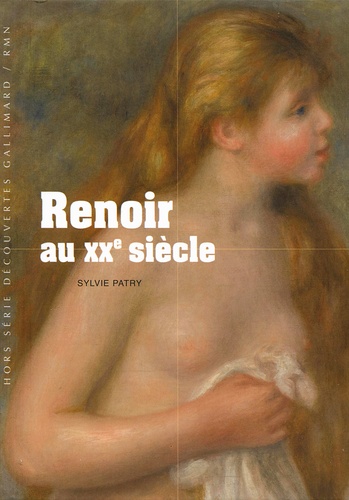

Beaux arts

Renoir au XXe siècle

09/2009