Ioannis Kontaxopoulos, Carole Hyza

Extraits

Littérature française

Il m'a été donné d'aller à Corinthe Tome 3 : La méridienne du retour

04/2022

Genres et mouvements

Le rire des épistoliers. XVIe-XVIIIe siècle

04/2021

Réussite personnelle

Un mode d'emploi pour un monde nouveau. Un monde nouveau pour un emploi à la mode - Aide toi et le ciel taidera les autres

04/2022

Sociologie du travail

Professionnaliser l'intime. Le travail à domicile : réalité et complexité

01/2023

Actualité politique France

Je dois vous dire. Nos droits sont en danger

05/2022

Grossesse et maternité

Daronne et féministe

03/2022

Art contemporain

Surprise ! Le premier jour du reste de ma vie

03/2021

Sciences politiques

Révolutions et transitions politiques dans le monde arabe

08/2017

Philosophie

Histoire(s) de vie

Contes et nouvelles

Péripétie d'un relais communautaire en Algérie

10/2022

Psychologie du handicap

Paroles de mères-veilleuses. Parcours face au handicap d’un enfant

05/2023

Ouvrages généraux

Les Nomades face à la guerre (1939-1946)

01/2022

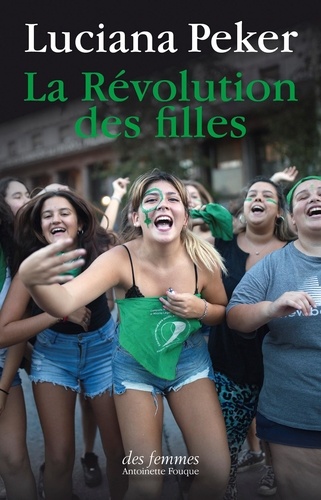

Actualité médiatique internati

La révolution des filles

03/2022

Religions orientales

Autour du Traité des rites. De la canonisation du rituel à la ritualisation de la société

01/2022

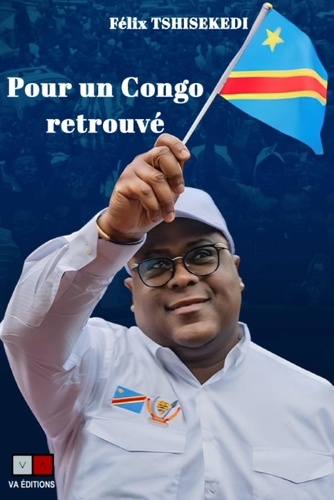

Histoire mondiale

Pour un congo retrouve

01/2024

Archéologie

Les Antiquités classiques. Fondation Gandur pour l'art

11/2022

Avocats

Petit traité d'argumentation judiciaire et de plaidoirie. Edition 2022-2023

12/2021

Littérature française

Histoire de Bathyllus et de Florien

10/2013

Histoire des Etats-Unis (1776

Léon Chautard. Un socialiste en Amérique 1812-1890

05/2021

Matières enseignées

La philosophie avec les enfants : pour une pédagogie sensorielle

09/2023

Théologie

Nouvelles contributions à un chistianisme d'avenir. Journée d'études du 30 septembre 2023

02/2024

Romans policiers

Assassins sans visages Tome 1 : Trois enquêtes d'Enzo Macleod. Le mort aux quatre tombeaux ; Terreur dans les vignes ; La trace du sang

10/2023

Théâtre - Pièces

Le signal du promeneur suivi de Rumeur et petits jours suivi de Une cérémonie

02/2024

XXe siècle

La photographe du Maharadjah

04/2023

Actualité et médias

Un racisme imaginaire. Islamophobie et culpabilité

02/2017

Généralités

Le labyrinthe des égarés. L'Occident et ses adversaires

10/2023

Histoire du sport

Mémoires olympiques

03/2024

Critique littéraire

Cahiers Roger Martin du Gard Tome 7 : Théâtre et cinéma

02/2005

Poésie

Regards d'émoi

04/2022

Islam

Lumière sur la possibilité de voir le Prophète et les anges

05/2023