Dominique Laure Miermont

Extraits

Espionnage

Espionnes. Histoires d'agents secrètes de la DGSE, de la CIA, du MI5, du KGB, du Mossad et de la Stasi

02/2023

Littérature française

Petit camp suivi de Crucifiction

05/2004

Science-fiction

Protectorats

09/2023

Littérature française

Romans N° 1 : Romans. Chagrin d'amour. Le Premier qui dort réveille l'autr, La Cause des peuples

05/1982

Sociologie

Penser les médiacultures. Nouvelles pratiques et nouvelles approches de la représentation du monde

06/2020

BD tout public

Mon Lapin Quotidien N° 9, février 2019

02/2019

Droit

Le génocide en droit à l'épreuve du génocide de l'émotion. Cas de la République du Congo

02/2019

Littérature étrangère

Le peintre et la voyageuse

09/2016

Actualité politique France

On aura tout essayé... (TP)

Surréalisme

(In)actualité du surréalisme (1940-2020)

10/2022

Actualité et médias

Paris Marrakech

01/2012

Sciences politiques

Les plastiqueurs. Une histoire secrète de l'extrême droite violente

08/2018

Pascal

Pascal ou le défaut de la méthode. Lecture des Pensées selon leur ordre

03/2023

Art contemporain

Toni Grand. Morceaux d'une chose possible

02/2024

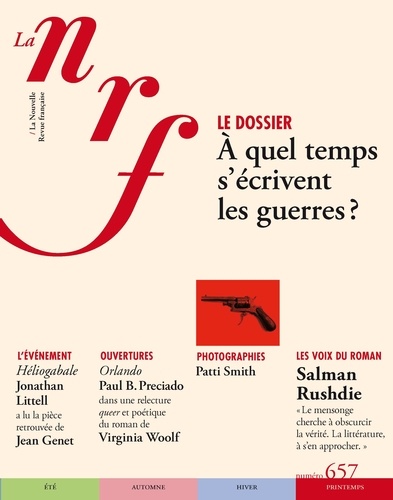

Revues

La Nouvelle Revue Française N° 657, printemps 2024 : A quel temps s'écrivent les guerres ?

03/2024

Monographies

ANGOULÊME FAIT SON CINÉMA

06/2022

Architecture

L'architecture d'aujourd'hui Hors-série N° 38, juillet 2022 : La Poste immobilier, maître d'ouvrage

06/2022

Actualité médiatique France

Corruption et fraude dans la crise COVID depuis 2020

06/2024

Ethnologie

Juives et musulmanes. Genre et religion en négociation

01/2015

Philosophie

LES CAHIERS DE LA MEDIOLOGIE N° 4 POUVOIRS DU PAPIER

07/1998

Ecrits sur l'art

Pierrette Bloch. Textes critiques et entretiens

06/2021

Histoire de la peinture

Lettres à Tolstoï et à sa famille

09/2021

Littérature française

La tunique d'infamie

01/1997

Critique littéraire

Madame de La Fayette

09/2000

Développement durable-Ecologie

Retour sur Terre. 35 propositions

06/2020

Primaire parascolaire

Tout Savoir CM2

05/2020

Littérature française

Le diable vous emporte. Nouvelles Dora-Suarez N°7

11/2019

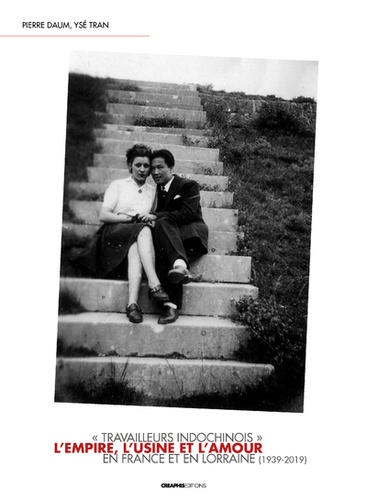

Sciences historiques

L'usine, l'empire et l'amour. "Travailleurs indochinois" en France et en Lorraine (1939-2019)

10/2019

Religion jeunesse

Les enfants en route vers le Royaume. Avent 2019

09/2019

Pédagogie

Les jeunes raccrocheurs. Agir et s'engager en commun

08/2019