André Breton

Extraits

Psychologie, psychanalyse

Figures de la cruauté

04/2012

Beaux arts

Manguin. La volupté de la couleur (version suisse)

06/2018

Critique littéraire

Lettres à la Petite Dame. Un petit à la campagne (juin 1924 - décembre 1926)

06/2000

Critique littéraire

L'éclair au front. La vie de René Char

03/2004

Beaux arts

La ville magique

10/2012

Critique littéraire

Gallimard un siècle d'édition. 1911-2011

03/2011

Romans historiques

Gabriele d'Annunzio ou le roman de la Belle Epoque

08/2014

Critique littéraire

Témoignage en résistance

10/2007

Théâtre

Les voyages du comédien

10/2012

Beaux arts

Le Temps des Pyramides. De la Préhistoire aux Hyksos (1560 avant Jésus-Christ)

10/2006

Histoire ancienne

Alexandre. Exégèse des lieux communs

11/2016

Littérature française

Détresse à Lubumbashi. Souillure sous la toge

09/2020

Littérature étrangère

La fille au Leica

Histoire de France

Jean Moulin. La république des catacombes tome 2

03/2011

BD tout public

Algérie, une guerre française Tome 2 : L'escalade fatale

03/2020

Littérature étrangère

L'Arbre des tropiques. Tragédie en 3 actes

10/1984

Romans historiques

Résistance lyonnaise, j'écris ton nom

04/2014

Psychologie, psychanalyse

Nouvelle revue de psychanalyse N° 40 automne 1989 : L'intime et l'étranger

11/1989

Gestion

Pour en finir avec le coaching ? Tel qu'on le pratique aujourd'hui

12/2018

Critique littéraire

Blondin

06/2016

Sociologie

Revue Zilsel n° 11

01/2023

Littérature française

La Fin d'Illa. Un roman fantastique et de science-fiction de José Moselli

02/2023

Autres philosophes

Discours de la servitude volontaire

09/2022

Sociologie urbaine

Rappeurs et institutions publiques en France. L'exemple du Havre

03/2021

Sociologie

Eloge du bricolage. Souci des choses, soin des vivants et liberté d'agir

09/2023

Littérature étrangère

Le mariage du Ciel et de l'Enfer

Gynécologie-obstétrique

Gynécologie médicale. Une histoire de luttes

09/2023

Sociologie

LA REPUBLIQUE DES VANITES. Petits et grands secrets du capitalisme français

07/1998

Histoire régionale

Histoires de l'Auvergne

11/2021

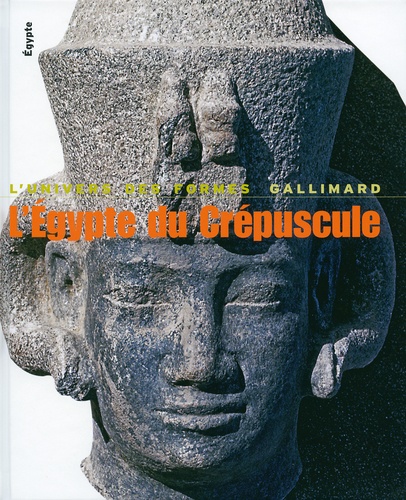

Beaux arts

L'Egypte du crépuscule. De Tanis à Méroé : 1070 av JC - 4e s après JC

10/2009