Peintures italiennes du XIIIe au XVIIIe siècle. Musée Jacquemart-André

Extraits

Histoire internationale

Et plus si affinites amour et sexualite au 18e siecle

06/2020

Sciences historiques

Intellectuels et passions françaises. Manifestes et pétitions au XXe siècle

03/1990

Histoire internationale

Le monde musulman. Des origines au XIe siècle, 4e édition

05/2018

Sciences historiques

Saisies, spoliations et restitutions. Archives et bibliothèques au XXe siècle

08/2012

Critique littéraire

Madame Dupin. Une féministe à Chenonceau au siècle des Lumières

01/2014

Photographie

Sûra. Ecrivains, voyageurs et photographes en Egypte au XIXe siècle

10/2012

Sports

Le Taureau et la fête. Au XIXe siècle en Languedoc

03/2011

Philosophie

Kierkegaard en France au XXe siècle : archéologie d'une réception

04/2005

Sciences politiques

Les Otages dans le droit des gens au XVIe siècle

06/2020

Philosophie

D'Alembert. Une vie d'intellectuel au siècle des Lumières

11/2007

Sciences historiques

JUIVE, CATHOLIQUE, PROTESTANTE. Trois femmes en marge au XVIIème siècle

07/1998

Religion

Christianisme et société en France au XIXe siècle. 1790-1914

05/2001

Religion

Deux pélerinages au XIXe siècle. Ars et Paray-le-Monial

09/1980

Philosophie

La question mémorielle au XXIe siècle. Jouer éternellement le passé

03/2019

Beaux arts

Comment regarder l'art au XXe siècle. Les avant-gardes

04/2018

Histoire internationale

Ma très grande mélancolie arabe. Un siècle au Proche-Orient

10/2017

Histoire régionale

Pique la baleine !. Les armements baleiniers havrais au XIXe siècle

01/2022

Egypte

Impressions d'Orient. Les voyageurs en Egypte au XIXe siècle

04/2022

Géopolitique

Les câbles sous-marins. Enjeux et perspectives au XXIe siècle

03/2023

Histoire de l'art

Le motif éphémère : ornement photographique et architecture au XXe siècle

05/2021

Critique

Le récit manquant. Sur le possible littéraire au XIXe siècle

02/2023

Vie de l'Eglise

Michel Durand, un prêtre au travail pour le XXIe siècle

04/2024

Sociologie

La nervosité féminine au XIXe siècle. Un trouble d’époque

04/2024

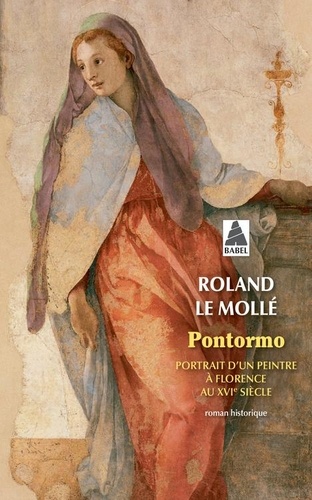

Romans historiques

Pontormo. Portrait d'un peintre à Florence au XVIe siècle

03/2024

Histoire de France

Nancy. De ses origines à la métropole du XXIeme siècle

09/2019

Religion

Paroles de Lal Ded. Une mystique du Cachemire (XIVe siècle)

09/1998

Littérature française

De l'homme à la science : philosophie du XXe siècle

05/2013

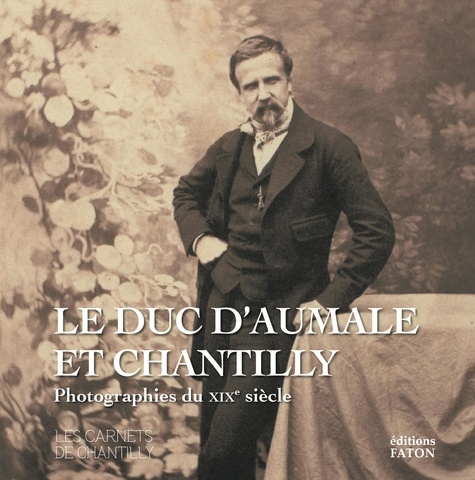

Photographie

Le duc d'Aumale et Chantilly. Photographie du XIXe siècle

11/2022

Littérature française

Les fausses routes du siècle. De Sarre-Union à Panama

01/2019

Histoire de l'art

Une fresque du XVe siècle à la Certosa di Pesio

07/2021