Alain Bosquet

Extraits

Notariat

Impact de la réforme du droit des biens sur la pratique notariale

05/2021

Littérature française

Les fictions mahoraises, une aventure littéraire

12/2023

Biographies

De saigon a orsay

07/2022

Sports

2 CV Un fabuleux destin

02/2012

BD tout public

Dérives

11/2010

Critique littéraire

Une histoire de la NRF

02/2009

Histoire de France

Journal de l'Elysée. Tome 3, 1969-1971, Dans les bottes du Général

05/1999

Philosophie

Ce grand cadavre à la renverse

10/2007

Actualité et médias

La Règle du jeu N° 30, Janvier 2006 : Psychanalyse : contre-attaque

01/2006

Histoire de France

Dictionnaire de la Grande Guerre 1914-1918

10/2008

Actualité et médias

Quelle histoire ! Carnets secrets 2016-2017

10/2017

Sciences historiques

La foule criminelle. Politique et criminalité dans l'Europe du tournant du XIXe siècle

09/2007

Histoire de France

Oeuvres. Tome 4, Le militant ouvrier (1893-1897)

11/2017

Cinéma

Tambour battant. Mémoires de Volker Schlöndorff

09/2009

BD tout public

Bande annonce. Cinéma et bande dessinée

04/2009

Actualité et médias

EXIL A L'ELYSEE. Journal intime de Jacques Chirac, tome 3, mai 1996-juillet 1997

08/1997

Sociologie

Désirs des Français en matière d'habitation urbaine. Une enquête par sondage de 1945

10/2019

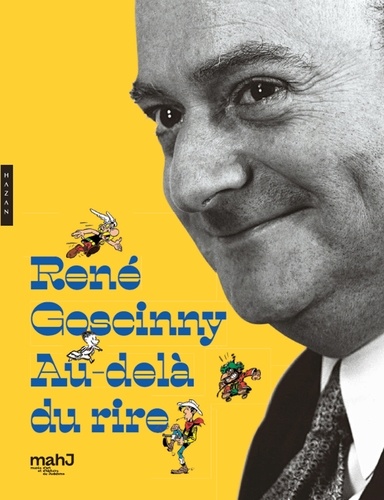

BD tout public

René Goscinny. Au-delà du rire

09/2017

Dessin

L'amour n 3. Plaidoyer pour la beaute

10/2022

Critique Roman

Projections de soi. Identités et images en mouvement dans l'autofiction

10/2022

Ouvrages généraux

Le rôle social de l'Officier

01/2023

Histoire du cinéma

Le studio Hammer. Laboratoire de l’horreur moderne ?

02/2023

Littérature française

La troisième horloge. Poésies et récits, 1943-1986

05/2023

Littérature française

Gobineau et le gobinisme

04/1991

Histoire littéraire

Plagiats et impostures littéraires

10/2022

Sociologie

Le sens pratique de l'hospitalité. Accueillir les étrangers en France, 1965-1983

12/2021

Autres troubles du comportemen

Symptôme et subjectivité

01/2022

Revues Ethnologie

Cahiers d'études africaines N° 244/2021

12/2021

Histoire de la chimie et de la

La nouvelle physique. Comprendre les lois ultimes du cosmos

03/2024

Littérature anglo-saxonne

La pipe d'Oppen

01/2016