Champ Vallon

Extraits

Illustration

Ours blanc. Une illustration imprimée sur un papier de création avec 1 livet autour de l'oeuvre

05/2023

Littérature francophone

Dans les nuages (Impressions d'une chaise)

05/2021

Midi-Pyrénées

25 balades autour de Pau

06/2021

Poésie

Anthologie de la poésie amoureuse française. De Trouvères à Apollinaire

11/2010

Sports

Destin, quand je te tiens...

09/2002

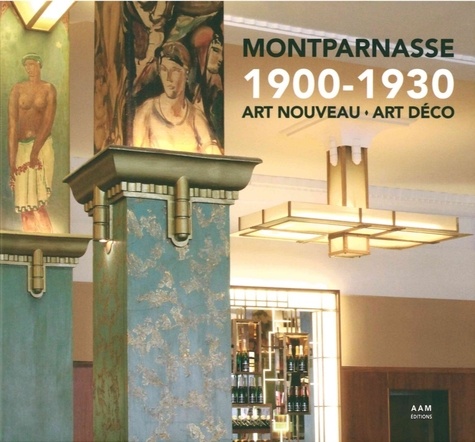

Beaux arts

Montparnasse 1900-1930. Art nouveau - Art déco

11/2018

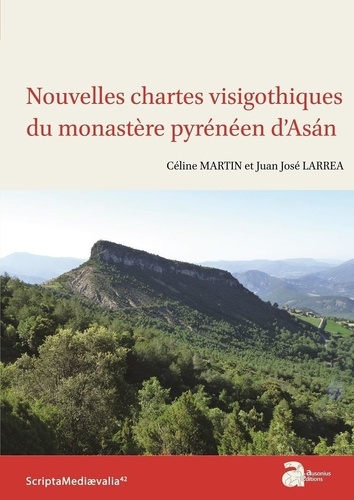

Espagne

Nouvelles chartes visigothiques du monastère pyrénéen d'Asán. Edition français-anglais-espagnol

03/2021

Histoire du sport

"Mon slip était trop petit"

10/2022

Droit de l'urbanisme

Actualités choisies en droit de l'urbanisme et de l'environnement. Tome 204

05/2021

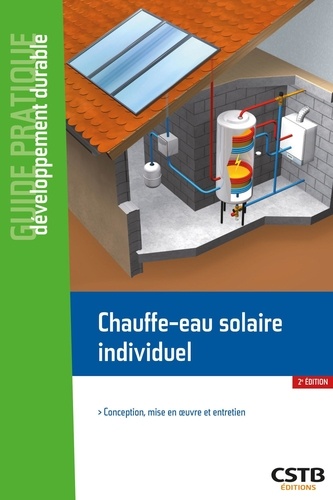

Eco-construction

Chauffe-eau solaire individuel. Conception, mise en oeuvre et entretien

03/2023

Histoire de France

"Merci d'avoir survécu"

03/2011

Histoire internationale

Le Maestro. A la recherche de la musique des camps (1933-1945)

10/2012

Psychologie, psychanalyse

Oublier son nom. Histoire d'un cas, l'Amnésique de Collegno

02/2014

Actualité et médias

Lesbos, la honte de l'Europe

01/2020

Littérature française

Aux frontières de la soif

01/2013

Histoire de France

Afin d'éviter l'oubli. Souvenirs sur la Résistance et la Déportation

02/2010

Histoire de France

La guerre d'Algérie n'a pas eu lieu. Du déni à l'oubli, chronique d'une tragédie

01/2018

Littérature française

Le Courage des rêveuses

10/2021

Histoire et Philosophiesophie

Combattre, sauver, soigner. Une histoire de fourmis

09/2020

Religion

L'auditeur de la parole. Ecrits sur la philosophie de la religion et sur les fondements de la théologie

06/2013

Histoire de France

Survivre et mourir en musique dans les camps nazis

05/2011

Sciences historiques

Jeunes résistants en Loire-Atlantique

05/2014

Romans historiques

Le triomphe de l'entendement, Aufstand im Buchenwald

09/2020

Histoire de France

Interdit aux nomades

05/2011

Poches Littérature internation

Légendes de la rue Potapov

06/2020

Manga

Devil's Lost Soul Tome 2

04/2014

Romans historiques (poches)

Le colonel désaccordé

06/2010

Littérature érotique et sentim

L'année du flamant rose

01/2018

12 ans et +

Oniria Tome 4 : Le réveil des fées

10/2018

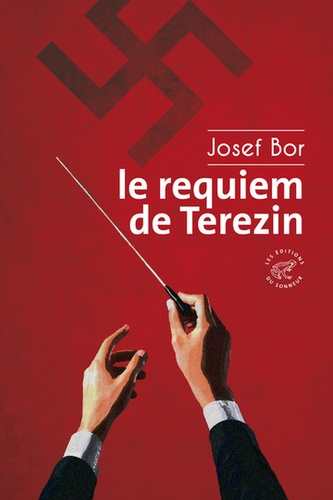

Littérature étrangère

Le requiem de Terezin

01/2019