Bagneux Imaginaire

Extraits

Littérature étrangère

Ce qu'on peut lire dans l'air

08/2011

Europe

L'Italie en train

09/2021

Religion

Les deux maisons. Essai sur la citoyenneté des Juifs (en France et aux Etats-Unis)

09/2012

Monographies

Paquebots

09/2022

Antiquité

L'Odeur des Ombres de Babylone

06/2021

Poésie

Comme vous

08/2014

Livres 3 ans et +

Fanette et Filipin N°23 Hiver

12/2018

Pléiades

Voyages extraordinaires. Voyage au centre de la Terre ; De la Terre à la Lune ; Autour de la Lune ; Le testament d'un excentrique

04/2016

Littérature française

J'ai toujours aimé les nuages

01/2023

Revues

Cahiers Robinson N° : Les grandes vacances

Sciences historiques

Les noblesses du nom. Essai danthroponymie ottomane

01/2013

Littérature portugaise

Un jour j'irai à Sagres

05/2022

Techniques d'écriture

Le plaisir de la peur

05/2022

Poésie

A la vitesse des nuages. Précédé de Un champion de mélancolie

09/2019

Psychologie, psychanalyse

La statue de Freud

02/1985

Littérature française

Ces Temps Derniers... Ou l'Epopée du monde

11/2019

Dessin

Ostende

12/2021

Revues

Otrante N° 49, printemps 2021 : Femmes et fantastique au Canada

06/2021

Communication - Médias

La boussole des futurs. Société et communication à l’horizon 2030

06/2022

Science-fiction

Saga Gandorr Tome 4 : Gandorr et les Planètes Esclavagistes

09/2020

Sociologie

Communications N° 101 : Le temps qu'il fait

11/2017

Histoire ancienne

Sexe et amour de sumer à Babylone

03/2012

Psychologie de la santé

La pandémie de la Covid-19. Comment concevoir et soigner avec les incertitudes ?

04/2021

Bricolage et création

Escape games à créer

04/2023

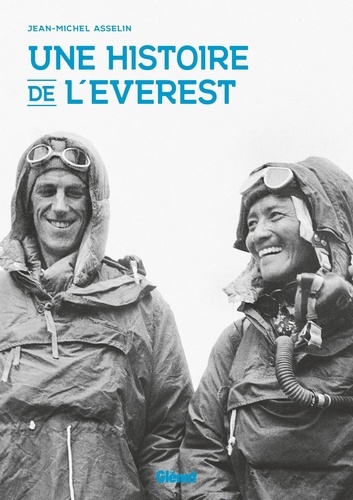

Alpinisme, escalade

Une histoire de l'Everest

04/2023

Pléiades

Les Liaisons dangereuses ou Lettres

03/2011

Droit

Un autre droit pour un autre monde. Comment sortir des impasses du droit international contemporain ?

10/2019

Littérature érotique et sentim

Le sixième monde Tome 2 : Le Fléau des locustes

07/2020

Pléiades

Anthologie de la poésie chinoise

02/2015

Philosophie

Habiter selon Tanella Boni

10/2018