Thierry Laval, Yann Couvin

Extraits

Critique littéraire

Transfuge N° 119

04/2018

Critique

Dictionnaire Cervantès

09/2021

Physique, chimie

DE L'ELECTROMAGNETISME A L'ELECTROFAIBLE. Monopôles magnétiques

07/1997

Notions

Des indésirables. Quatre manières de traiter un embarras

04/2023

Art contemporain

Monuments de silence. Réappropriations mémorielles dans l’art contemporain

03/2023

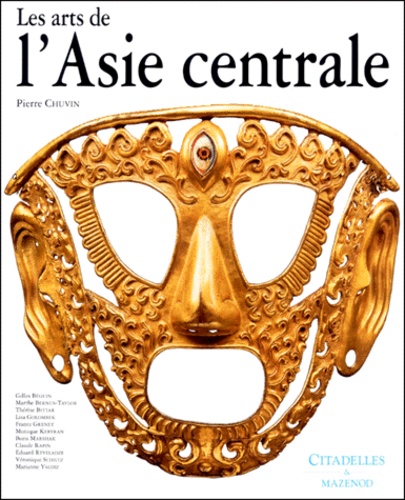

Beaux arts

Les arts de l'Asie centrale

11/1999

Littérature française

"L'Hôte". La nouvelle d'Albert Camus et la BD de Jacques Ferrandez dans le contexte colonial

04/2014

Théâtre

Vu du pont. Suivi de Je me souviens de deux lundis

09/2015

Faits de société

Ould Haram. L'enfant du péché

02/2022

Régionalisme

Guide à Vienne. Histoire, biographie, musée

07/2015

Littérature française

Un long voyage ou l'empreinte d'une vie Tome 12 : Mort de Louise

02/2018

Littérature française

Le grand livre des Lawson. Tome 2, 1883-1932, Les archives d'une famille africaine d'Aného (Togo)

07/2018

Littérature française

Le sac de Rome

03/2022

Récits de montagne

Voyage dans les Grandes Andes de l'Equateur

04/2023

Islam

Fatma. La fille préférée du Prophète

05/2023

Sociologie politique

Le président est-il devenu fou ?. Le diplomate, le psychanalyste et le chef de l'Etat

03/2022

Beaux arts

La Grande Parade. Portrait de l'artiste en clown

03/2004

Paris - Ile-de-France

Paris

09/2022

Critique littéraire

Revue de la Bibliothèque nationale de France N° 60/2020 : Ne les laissez pas lire ! Censure dans les livres pour enfants

03/2020

Histoire militaire

De la guerre N° 1, été 2021 : Hitler a-t-il eu une chance de l'emporter ?

06/2021

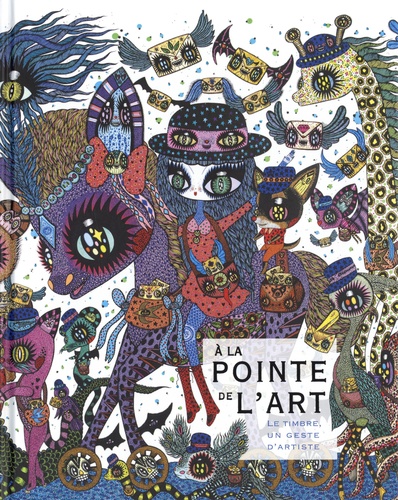

Philatélie

A la pointe de l'art. Le timbre, un geste d'artiste

05/2021

Littérature étrangère

The Night

05/2016

Revues

L'année Céline 2021

06/2022

Beaux arts

Arearevue)s( N° 10 Eté 2005 : Vénus. Aspects des luttes et créations féminines

07/2005

Littérature française

Le fils du matador

02/2021

Moyen Age

Les chroniques de Camulod Tome 3 : Le fils de l'aigle

08/2021

Thrillers

Brouillards

04/2023

Sciences historiques

Une description inédite de la cathédrale de Tournai au siècle des Lumières. Les écrits du chanoine Denis-D. Waucquier, 1742-1752

11/2017

Logements, guides pratiques

Le logement - enjeux, crises et mutations. Un tour d'horizon

04/2023

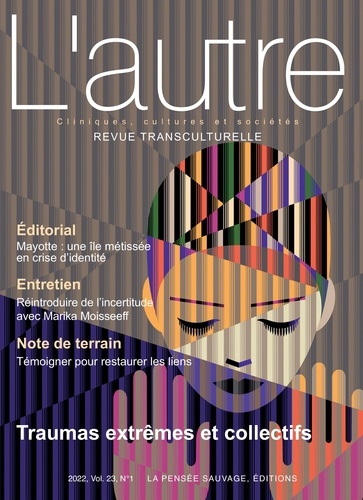

Revues de psychologie

L'autre N° 67/2022 : Traumas extrêmes et collectifs

05/2022