Gayl Jones

Extraits

Littérature française

Le lys dans la vallee

Rock

Chasse au trésor. 70 disques des 70's à côté desquels vous êtes peut-être passés...

04/2021

Littérature française

Drama Queen

02/2012

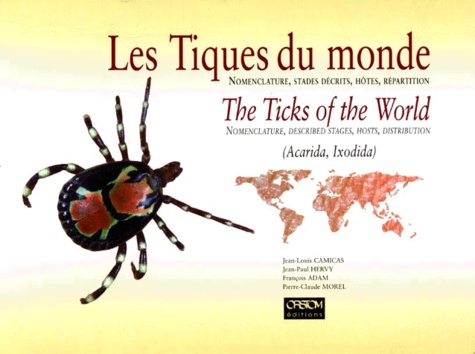

Sciences de la terre et de la

LES TIQUES DU MONDE. Nomenclature, stades décrits, hôtes, répartition : THE TICKS OF THE WORLD. Nomenclature, described stages, hosts, distribution

06/1998

Excel

Excel 2021. Complément vidéo : Apprendre à créer des formules de calcul

06/2023

Littérature érotique et sentim

L'envol du papillon

03/2020

Grossesse et maternité

Le guide zéro tabou de la grossesse. Tout ce qu'on ne vous dit pas et plus encore

09/2021

Diététiques

Il était une foi(e) les Transaminases & Gamma GT

11/2021

Histoire de l'art

Une histoire intime de l’art. Yvon Lambert, une collection, une donation, un lieu

04/2023

Biographies

Les hypothèses infinies. Journal 1936 - 1962

02/2021

Saint François d'Assise

Corpus franciscanum. François d'Assise, corps et textes

12/2021

Froid, climatique

NF DTU 45.1 Isolation thermique des bâtiments frigorifiques et des locaux à ambiance régulée

06/2023

Thèmes photo

Photographie 2010-2020. Edition bilingue français-anglais

01/2021

Autres collections (9 à 12 ans

Le livre de la jungle

Bâtiment

NF DTU 59.3 Peinture de sols. Edition de mars 2023

05/2023

Science-fiction

Les Maitres de l'orage - Tome 2. Le Vertige du Rhombus

05/2019

Romans, témoignages & Co

Né pour partir. Récit de Mamadou, migrant mineur de Guinée

09/2023

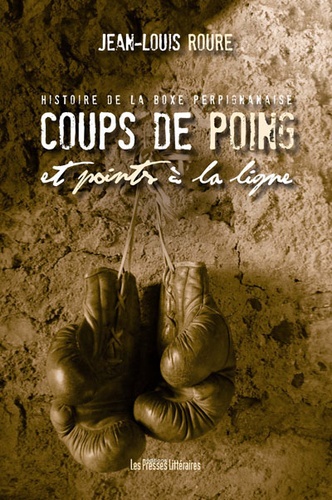

Sports

Coups de poing et points à la ligne

04/2012

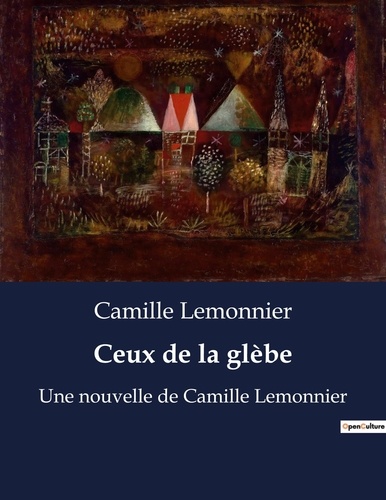

Littérature française

Ceux de la glèbe. Une nouvelle de Camille Lemonnier

02/2023

Littérature française

Le livre de la jungle

11/2023

Littérature comparée

Revue de littérature comparée N° 375, juillet-septembre 2020

02/2021

Sciences politiques

La situation de la classe ouvrière en Angleterre

03/2011

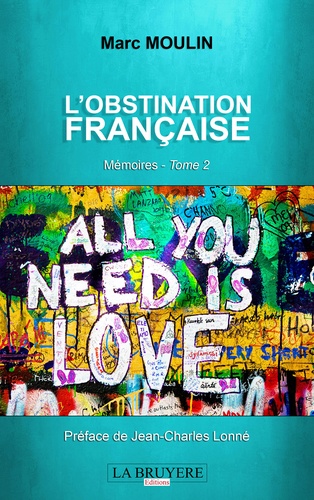

Littérature française

L'obstination française

11/2016

Littérature française

Jusqu'au cerveau personnel. (2003-2013)

03/2015

Archéologie

Shillourokambos. Un établissement néolithique pré-céramique à Chypre - Les fouilles du secteur 3

04/2021

Sports de balle

Nadal, Federer, Djokovic. 21 matches pour entrer dans la tête de ces champions et booster votre mental

04/2023

Poésie

Toute la vie. Poèmes 1957-2016

01/2023

Religion

Le diocèse d'Ajaccio

03/1997

Religion

Ajaccio

01/1974

Mélanges

Mélanges en l'honneur de Pierre-Yves Verkindt

10/2022