Nelly Duret

Extraits

Poésie

Abrupte fable

05/2022

Littérature française

Cuba Spleen

05/2023

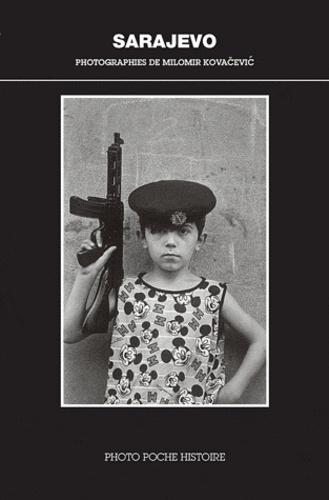

Photographie

Sarajevo. Ma ville, mon destin

11/2012

Philosophie

Les puissances de l'expérience. Essai sur l'identité contemporaine

12/1991

Littérature française

Voyages extraordinaires. L'Ecole des Robinsons et autres romans

02/2024

Science-fiction

Les Maitres de l'orage - Tome 3 : Partie 1. La Voix de l'Egrégore - Partie 1 : L'Appel

05/2019

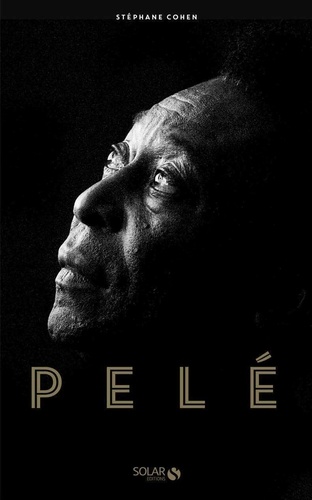

Football

Pelé

Le première biographie intime du roi Pelé. Au crépuscule de sa vie, celui qui multiplie les séjours à l'hôpital, que l'on dit amer, triste, "dépressif" selon les mots de son fils Edinho, fait face à son héritage. Il est le Roi, il est le football. Personne n'atteindra les mêmes sommets de popularité du gamin de Tres Coraçoes, la première star mondiale du football, célébré autant pour son talent supérieur que par la conjonction de l'avènement de la télévision et des prémices de la mondialisation.

Pelé, triple vainqueur de la coupe du monde, archange du "jogo bonito", aussi grand que les papes et les chefs d'état du temps de sa gloire, est aujourd'hui un homme malade dont on sait finalement peu de choses hormis ses exploits sportifs et sa vie d'ambassadeur du football auprès de la FIFA, l'UNICEF et l'UNESCO. Pelé, s'appelle Edson Arantes do Nascimento. Sa mère le surnommait Dico. Ses coéquipiers Gasolina.

Il n'a jamais manqué de le rappeler dans de nombreuses interviews ou ses autobiographies : Pelé est un autre, une armure, un masque qui lui permet souvent d'évoquer sa vie à la troisième personne. Loin d'un orgueil démesuré, cet artifice lui a toujours offert un distinguo de confort entre sa vie publique et sa vie privée. C'est aux frontières de cette dernière que nous invitons le lecteur à plonger.

D'un côté, la légende officielle : le couronnement mondial d'un gamin surdoué à 17 ans, descendant d'esclaves venus d'Afrique, les trois plus beaux buts qu'il ne marqua jamais en 1970, le vrai-faux 1000e but vécu comme une affaire d'état, le missionnaire du soccer aux USA, la star au sourire magnétique, l'homme qui arrêta une guerre, l'attraction du Santos FC, les Harlem Globe Trotters du foot... De l'autre, le fils de Dondinho et Celeste : Edson, Dico, Crioulo, Gasolina...

Les aventures secrètes et les divorces ; les amitiés bafouées et les déboires fiscaux ; le ministre des sports aux idéaux enterrés ; la mort de Sandra, la fille qu'il fut bien obligé de reconnaître ; les ennuis de son fils condamné pour ses liens avec le narcotrafic... puis enfin la vieillesse recluse au fond d'un jardin, seul, méditant sur les malheurs du monde et les trahisons de l'âge dans le souvenir du seul être qui lui manque depuis 1996, son père, son formateur, son dieu.

Ce livre est d'abord un voyage. Depuis sa petite maison au toit percé au coeur du Minas Gerais, Pelé a entamé un tour du monde des stades et des foules enamourées qui a duré une vie. Observateur des bouleversements de la planète et des défis pour l'enfance, il vit désormais à Sao Paulo, entouré de sa famille...

Non loin du stade de Vila Belmiro où flottent les acclamations qui l'accompagnèrent, du musée qui porte son nom, du restaurant où il y a peu, il dinaît encore avec Pepe, Coutinho et les Santasticos, les autres joueurs de la plus grande équipe de tous les temps à laquelle le Real Madrid de Di Stefano refusa d'accorder une revanche par peur d'être humiliée...

Pour la première fois, un livre raconte le vrai Pelé, celui qui pleure autant qu'il rit, qui aimait la musique et les femmes et qui ne cessera jamais d'être le père de tous les enfants amoureux d'un ballon.

01/2023

Roches, volcans

Les volcans

09/2023

Jazz, Blues, Soul, Rap, Reggae

Jimi Hendrix

10/2023

Santé, psychologie

Le cancer

09/2023

Sciences historiques

Indochine de Provence. Le silence de la rizière

10/2012

Contes et nouvelles

Au pays des cigales

02/2023

Littérature anglo-saxonne

Home

03/2024

Connaissance de soi

Inventer des rituels contemporains. Pour vivre dans un monde incertain

05/2023

Ethnologie et anthropologie

Inde - Chine - Mexique. Philosophie de l'histoire

11/2021

Sociologie

Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes volume 93-1. Fascicule 1

02/2021

Mer

Grèce mer Egée. Athènes, Cyclades, Sporades, Chalcidique et Dodécanèse, 3e édition

01/2020

Sociologie

Etudes mongoles et siberiennes, n 17, 1986. les chamanistes du bouddh a vivant. Les chamanistes du Bouddha vivant

11/1987

Ouvrages généraux

Porto Rico : une île des Caraïbes bien singulière…. Entre américanisation et hispanité

04/2022

Littérature française

Ceux de la glèbe. Une nouvelle de Camille Lemonnier

02/2023

Critique littéraire

The Big Sea. Une autobiographie

Histoire internationale

Palestine-Israël et les violations du droit international

12/2014

Archéologie

Shillourokambos. Un établissement néolithique pré-céramique à Chypre - Les fouilles du secteur 3

04/2021

Beaux arts

La Sauvegarde de l'art français. Aide aux églises rurales, Edition 2019

09/2019

Littérature française

La mise à vie

11/2018

Associations

Comment gérer une association. Gestion administrative, juridique, fiscale et comptable

02/2023

BD tout public

Les aventures de Blake et Mortimer Oeuvres complètes Tome 2 : L'énigme de l'Atlandide ; SOS météores ; Le piège diabolique ; L'affaire du collier ; Les 3 formules du professeur Sato, Tomes 1 et 2. Avec un ex-libris, Edition de luxe

11/2017

Beaux arts

Picasso

10/2008

Beaux arts

Les Cahiers de l'Agart N° 2 : Machine

06/2019

Droit des affaires

Mémento Droit commercial. Edition 2023