Mosaïque

Extraits

Littérature étrangère

Je refuse

10/2014

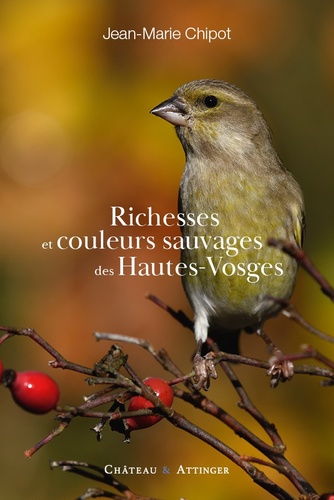

Thèmes photo

Richesses et couleurs sauvages des Hautes Vosges

09/2023

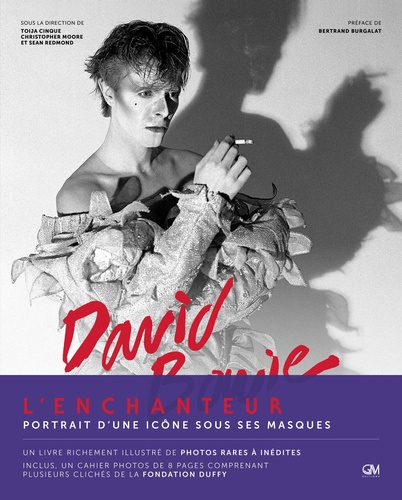

Rock

David Bowie l’enchanteur. Portrait d'une icône sous les masques

11/2021

Histoire internationale

Le développement du système politique tibétain en exil

02/2013

Philosophie

Scénarios de la mondialisation culturelle. Tome 1, Du retour du religieux

02/2011

Littérature française

Repentirs

03/2011

Littérature française

La comedie humaine la recherche de l absolu. La recherche de l absolu

02/2023

Littérature étrangère

Le bosquet

02/2020

Histoire internationale

Les déportations en héritage. Les peuples réprimés du Caucase et de Crimée, hier et aujourd'hui

01/2010

Esthétique

Wamulu

06/2022

Haut Moyen Age (Ve au Xe siècl

Charlemagne

11/2021

Histoire ancienne

L'Afrique romaine. Tripolitaine et Tunisie

03/2012

Romans historiques

Aliénor d'Aquitaine Tome 3 : A Jérusalem

03/2019

Ouvrages généraux

Jérusalem et les Arméniens

09/2022

Beaux arts

Joan Miró

03/2023

Guides de France

Deux-Sèvres. Edition 2021

01/2021

Beaux arts

Giotto

03/2013

Tourisme France

Toulouse Métropole. Une histoire en devenir

03/2019

Poésie

Antidictionnaire des couleurs

11/2020

Pléiades

Souvenirs et récits

01/1960

Littérature française

Les Hospitaliers

01/2023

Essais psychiatrie

VST N° 151, 3e trimestre 2021 : La santé mentale

10/2021

Histoire de France

Guerre 14-18, les affrontements de Mimbeng à Oyem. Un centenaire de la Grande Guerre dont il faudrait prendre la mesure à sa juste valeur

08/2019

Policiers

Tout perdre

10/2015

Littérature française

Carnets inédits. Histoire, politique, littérature

03/2021

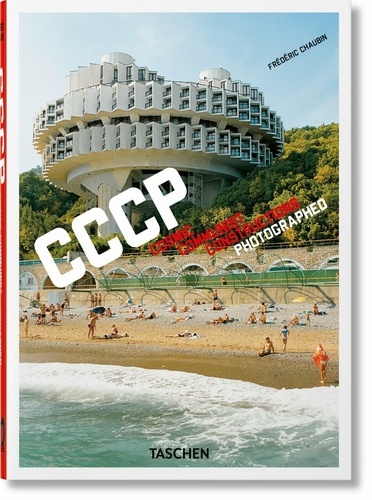

Thèmes photo

Cosmic Communist Constructions Photographed. 40th edition

09/2022

Littérature étrangère

Ton absence n'est que ténèbres

Un homme se retrouve dans une église, quelque part dans les fjords de l'ouest, sans savoir comment il est arrivé là, ni pourquoi. C'est comme s'il avait perdu tous ses repères. Quand il découvre l'inscription "Ton absence n'est que ténèbres" sur une tombe du cimetière du village, une femme se présentant comme la fille de la défunte lui propose de l'amener chez sa soeur qui tient le seul hôtel des environs. L'homme se rend alors compte qu'il n'est pas simplement perdu, mais amnésique : tout le monde semble le connaître, mais lui n'a aucune souvenir ni de Soley, la propriétaire de l'hôtel, ni de sa soeur Runa, ou encore d'Aldis, leur mère tant regrettée. Petit à petit, se déploient alors différents récits, comme pour lui rendre la mémoire perdue, en le plongeant dans la grande histoire de cette famille, du milieu du 19ème siècle jusqu'en 2020. Aldis, une fille de la ville revenue dans les fjords pour y avoir croisé le regard bleu d'Haraldur ; Pétur, un pasteur marié, écrivant des lettres au poète Hölderlin et amoureux d'une inconnue ; Asi, dont la vie est régie par un appétit sexuel indomptable ; Svana, qui doit abandonner son fils si elle veut sauver son mariage ; Jon, un père de famille aimant mais incapable de résister à l'alcool ; Pall et Elias qui n'ont pas le courage de vivre leur histoire d'amour au grand jour ; Eirikur, un musicien que même sa réussite ne sauve pas de la tristesse - voici quelques-uns des personnages qui traversent cette saga familiale hors normes. Les actes manqués, les fragilités et les renoncements dominent la vie de ces femmes et hommes autant que la quête du bonheur. Tous se retrouvent confrontés à la question de savoir comment aimer, et tous doivent faire des choix difficiles. Ton absence n'est que ténèbres frappe par son ampleur, sa construction et son audace : le nombre de personnages, les époques enjambées, la puissance des sentiments, la violence des destins - tout semble superlatif dans ce nouveau roman de Jon Kalman Stefánsson. Les récits s'enchâssent les uns dans les autres, se perdent, se croisent ou se répondent, puis finissent par former une mosaïque romanesque extraordinaire, comme si l'auteur islandais avait voulu reconstituer la mémoire perdue non pas d'un personnage mais de l'humanité tout entière. Le résultat est d'une intensité incandescente. Traduit de l'islandais par Eric Boury

Musique, danse

Arts et Musiques. Avec 2 CD audio

05/2010

Monographies

Paquebots

09/2022

Généralités

L'Empire des Habsbourg. Une histoire inédite

09/2021