Zola

Extraits

Petits classiques parascolaire

Neuf nouvelles réalistes

08/2015

Sociologie

Les enquêtes ouvrières dans l'Europe contemporaine. Entre pratiques scientifiques et passions politiques

12/2019

Critique littéraire

L'énigme des premières phrases

03/2017

Sciences politiques

Les écrivains et la politique en France. De l'affaire Dreyfus à la guerre d'Algérie

09/2018

Beaux arts

Titres. Une histoire de l'art et de la littérature modernes

11/2019

Littérature française

Journal. 1887-1910...

05/2011

Romans historiques

L'affaire du colonel Miassoïedov

02/2020

Sciences historiques

Santé et travail à la mine XIXe-XXIe siècle

05/2014

Histoire internationale

Pour Yves Michel Fotso, je plaide. Au nom de la vérité et de la crainte de Dieu

12/2016

Histoire des idées politiques

Maurice Barrès. Un destin solitaire

10/2023

Contes et nouvelles

Chat, alors !

06/2022

Sociologie

Naissance du journalisme comme industrie. Des petits journaux aux grandes agences

05/2014

Critique littéraire

Heinrich Mann et la France. Une biographie intellectuelle

12/2005

Musique, danse

La musique dans la prose française. Evocations musicales dans la littérature d'idée, la nouvelle, le conte ou le roman français des Lumières à Marcel Proust

09/2004

Sciences historiques

La foule criminelle. Politique et criminalité dans l'Europe du tournant du XIXe siècle

09/2007

Musique, danse

Art et santé mentale. Tome 2, Quatre grands compositeurs bipolaires (Beethoven, Berlioz, Schumann, Williamson)

10/2019

Cuisine

Le bouquin de la gastronomie

10/2020

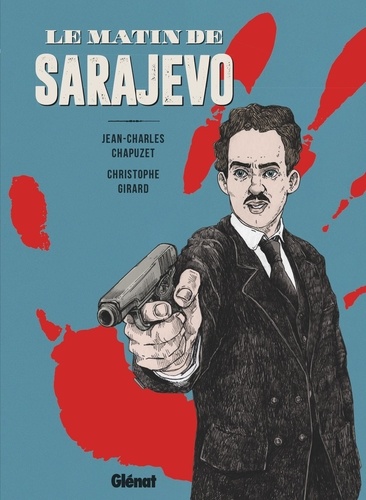

Historique

Le matin de Sarajevo

09/2022

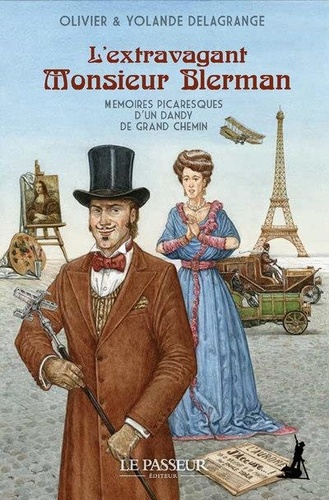

XIXe siècle

L'extravagant Monsieur Blerman - Mémoires picaresques d'un dandy de grand chemin

10/2022

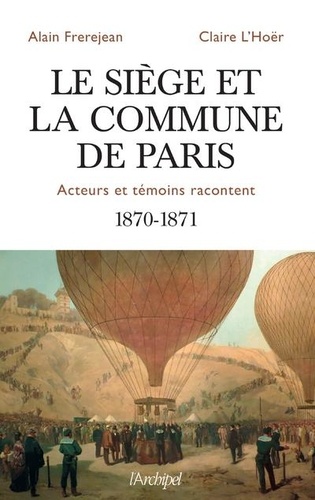

Histoire de France

Le siège et la Commune de Paris. Acteurs et témoins racontentent 1870-1871

09/2020

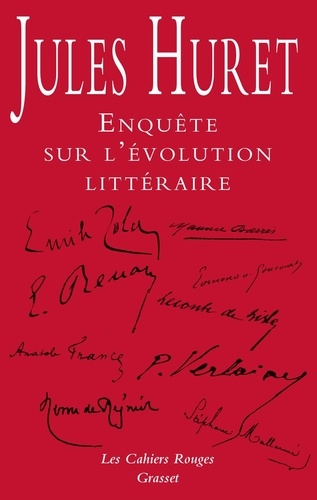

Histoire littéraire

Enquête sur l'évolution littéraire

05/2023

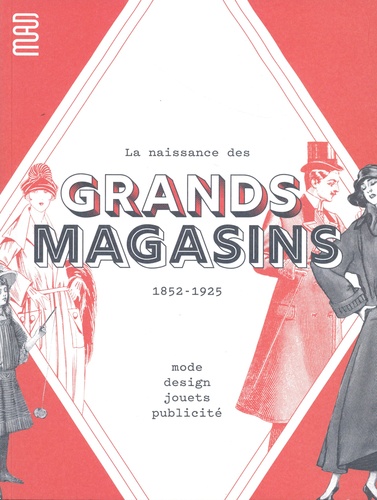

Arts et traditions populaires

La naissance des grands magasins. 1852-1925. Mode, design, jouets, publicité

04/2024

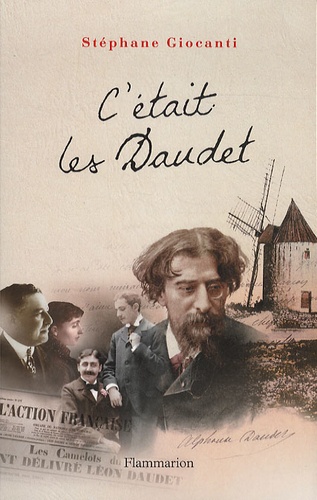

Critique littéraire

C'était les Daudet

01/2013

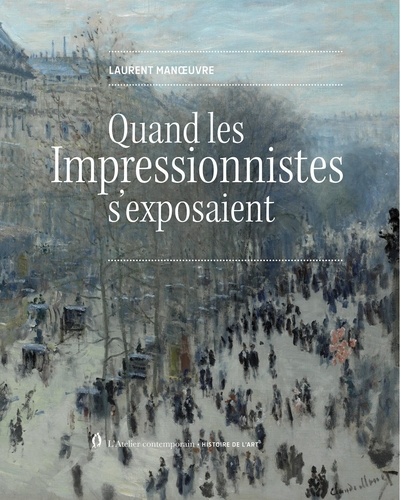

Histoire de la peinture

Quand les Impressionnistes s'exposaient

04/2024

Critique littéraire

Misère de la littérature, terreur de l'histoire. Céline et la littérature contemporaine

02/2005

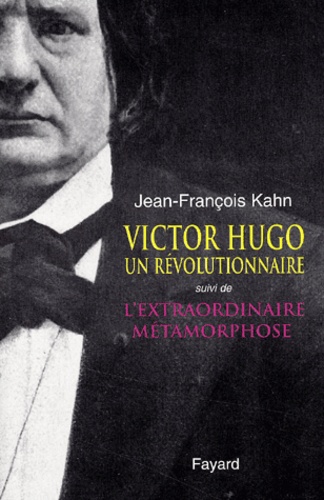

Critique littéraire

Victor Hugo, un révolutionnaire suivi de L'extraordinaire métamorphose

11/2001

Critique Poésie

Baudelaire et le nuage

02/2022

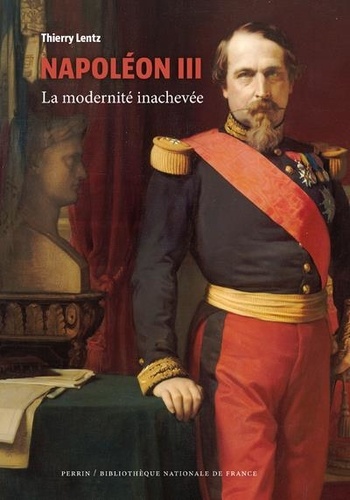

Napoléon

Napoléon III. La modernité inachevée

Divers

Sur les ailes de l’absinthe - Voyage en 24 dimensions

11/2021

Critique littéraire

Correspondance de Stéphane Mallarmé Tome 10 : Novembre 1897 - Septembre 1898

05/1984