Singulier pluriel

Extraits

Histoire de la population

Le monde à l'envers. Femmes insoumises, femmes violentes, maris battus en Lorraine, au XVIIIe siècle

11/2022

Littérature étrangère

Baudolino

02/2002

Revues

Europe N° 1109-1110, septembre-octobre 2021 : Alexandre Vialatte

08/2021

Photographes

Nicholas Nixon. Une infime distance

11/2021

Critique littéraire

Erich Maria Remarque. Le dernier romantique

06/2014

Beaux arts

Miodrag Mica Popovic (1923-1996). Peindre à travers les mailles du rideau de fer

06/2014

Critique littéraire

Poèmes et poètes : le monde de la réalité poétique

09/2020

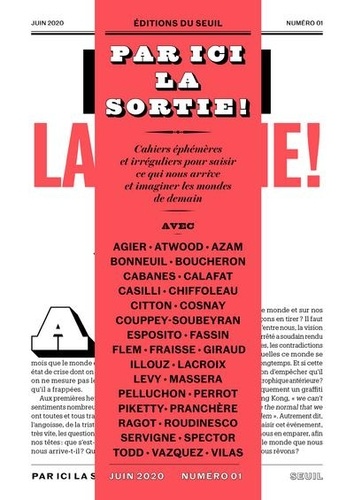

Actualité et médias

Cahiers éphémères et irréguliers pour saisir ce qui nous arrive et imaginer les mondes N° 1 : Par ici la sortie !

06/2020

Histoire ancienne

Les sièges de Rhodes. De l'antiquité à la période moderne

11/2010

Ethnologie

Anthropologie de la parole en Afrique

07/2010

Beaux arts

Le droit à la beauté. Chroniques de L'Express (1960-1992)

01/2017

Critique littéraire

Histoire du Parnasse

09/2005

Religion

Croire, mais en quoi ? Quand Dieu ne dit plus rien

03/2019

Photographie

DRAMAGRAPHIES Acte II

04/2019

Littérature française

Une courtisane aux péripéties à l'eau d'ortie

11/2015

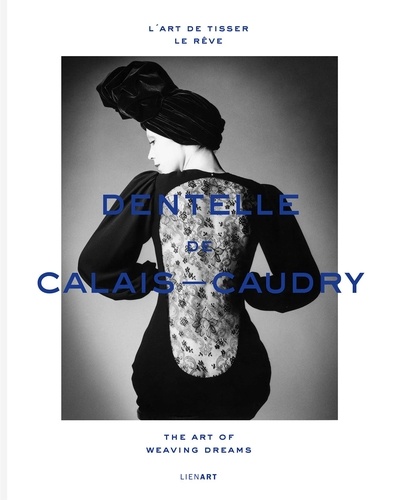

Art textile

Dentelle de Calais-Caudry. L'art de tisser le rêve, Edition bilingue français-anglais

03/2021

Littérature française

Le Netsuke

09/2022

Fantasy

Le feu du Royaume

René-Samir mesure près de deux mètres mais il est beaucoup moins grand dans sa tête. Sa seule passion, c'est 'Isa (Jésus en arabe). Après une jeunesse défavorisée et une surprenante conversion, il rêve de devenir prêtre. "Curé racaille dans le neuf trois, c'est choc ! " s'enflamme-t-il. Mais pas si simple. Car malgré une foi aussi fervente que naïve, parfois dangereusement exaltée, René-Samir - qui tient tant à son premier prénom à cause de son récent baptême - est sans cesse recalé pour l'accession aux Ordres Sacrés. Rebuté par les études théologiques, soupçonné de "penchants désordonnés" , déstabilisé par un prêtre psy à la singulière thérapie... tactile, le garçon dépérit dans son séminaire francilien. Pour survivre, il décide alors d'appliquer son plan B : faire raconter sa vie par un écrivain privé, un sexagénaire marginal qui fut prêtre autrefois. Une lumineuse amitié les lie peu à peu tandis qu'ils partagent des goûts communs pour la musique, le cinéma, la gastronomie... et une passion intacte pour leur mystérieux et toujours fascinant "hôte intérieur" que le jeune dépressif appelle avec ferveur 'Isa mon Amour. L'amitié semble pouvoir accomplir des miracles. Mais la menace du terrible Vendredi Noir se précise...

Sans crier gare, quelque part entre La Mecque et le Vatican, ce LIVRE-OVNI intitulé Le feu du Royaume paraît aux Editions du Net le 23 mars 2023 – 1er jour du Ramadan – pour s’achever devant le parvis de N.-D. de Paris, l’avant-veille de Pâques… C’est intrigant, non ? Antinomique ! Et de quel bord est donc ce jeune auteur inconnu ? En tout cas, voilà un cri d’amour fou qui bouleverse, révolte, parfois fait rire aux larmes. Dans une tchatche sublimée par la Foi — une écriture neuve, haletante, pour tout dire incandescente que tout lecteur sensible et non-conformiste n’oubliera pas de sitôt !

R.-S. Helcim NILBEL est un primo-romancier trentenaire. Originaire de Kabylie, il vivote en France depuis une quinzaine d’années, entre petits boulots et rage d’écrire. Depuis qu’il a obtenu sa carte de séjour grâce à un vieil ami qui s’autoproclame « auteur-loser », il s’est fixé deux objectifs : décrocher un emploi d’agent de sécurité en CDI et progresser dans sa maîtrise du français écrit, cette belle langue qu’il a choisi d’honorer et de servir.

03/2023

Psychologie de la santé

La pandémie de la Covid-19. Comment concevoir et soigner avec les incertitudes ?

04/2021

Sociologie

Les Annales du Sud, No.1

02/2023

Littérature étrangère

Miss Jane

09/2018

Energie

Traverser Tchernobyl

04/2022

Religion

Les juifs dans l'histoire. De la naissance du judaïsme au monde contemporain

10/2011

Techniques artistiques

Cécile Beau - Aoriste

02/2022

Beaux arts

John Reitz (1899-1982). Un artiste en perpétuelle recherche

11/2014

Lycée

Contes et nouvelles (Maupassant). suivi d'un groupement thématique « Enfances volées »

04/2022

Science-fiction

Système solaire Tome 1 : Mars. La planète rouge

03/2024

Thèmes photo

Prix Camera Clara. 2012 - 2022

05/2023

Récits de voyage

Par monts et par vaux. Petit abécédaire des paysages

08/2023

Cancer

Dire le cancer, nos mots sur des maux. L'expérience du cancer du sein : une annonce, une traversée, une épreuve

10/2023