XIII

Extraits

Littérature française

Le capitan. Tome 1

02/2023

Littérature française

Le capitan. Tome 2

02/2023

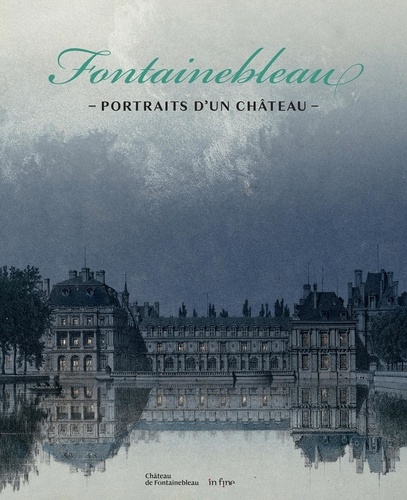

Grandes réalisations

Fontainebleau. Portraits d'un château - Du relevé au caprice

11/2023

Histoire des religions

Les convertis du pape. Une famille de banquiers juifs à Rome au XVIe siècle

11/2023

Critique littéraire

Culture médiatique et presse numérisée. Médiasphères des feuilletons-nouvelles de Marie Aycard (1794-1859)

12/2019

Histoire de France

Henriette de France, reine d'angleterre

01/1994

XVIIe siècle

Sur les chemins de d'Artagnan et des Mousquetaires. Lieux et itinéraires

08/2021

Art gothique

Idoles gothiques. Idéologie et fabrication des images dans l’art médiéval

10/2023

Historique

Les Piliers de la Terre Tome 1 : Le rêveur de cathédrales. Edition spéciale en noir & blanc

10/2023

Religion

La passion dans l'histoire et la musique. Du drame chrétien au drame juif

04/2011

Histoire de France

Gaston d'Orléans. Entre mécénat et impatience du pouvoir

05/2012

Philosophie

Philosophie de l'homme. Edition revue et corrigée

07/2015

Histoire de France

Marie de Gournay. Itinéraires d'une femme savante

05/2004

Histoire de France

Les féodalités

09/1998

Rugby

Une vie de Rugby. 1000 et une anecdotes d'une vie de rugby

04/2022

Non classé

Te amo

03/2020

Sociologie

La morale de l'honneur dans les sociétés wolof et halpulaar traditionnelles. Une approche des valeurs et de la personnalité culturelles sénégalaises Tome 1

01/2016

Sociologie

La morale de l'honneur dans les sociétés wolof et halpulaar traditionnelles. Une approche des valeurs et de la personnalité culturelles sénégalaises Tome 2

01/2016

Histoire de France

Henri IV

04/2009

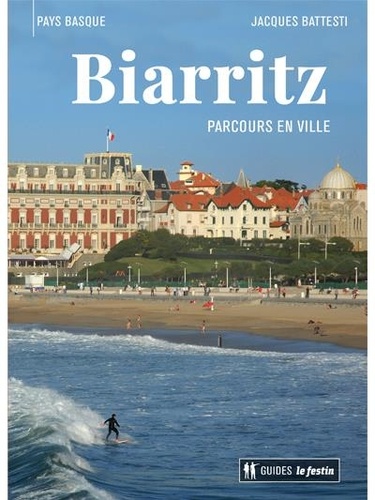

Midi-Pyrénées

Biarritz. Parcours en ville

06/2021

Rugby

Dans l'ombre du ballon ovale

10/2023

Critique littéraire

Les entretiens de la Fondation des Treilles Tome 2 : Romantisme et Révolution(s). Volume 1

06/2008

Histoire de France

SULLY. L'homme et ses fidèles

02/1997

Romans historiques

Cycle de Gui de Clairbois Tome 5 : Le Champ clos de Montendre. Tome 1, Les pèlerins du devoir

01/2000

Gestion de patrimoine

Avant d’aller dormir sous les étoiles. Le guide pratique des dernières volontés indispensables pour préparer sa mort

08/2023

Littérature française

Le Spleen de Paris. Petits poèmes en prose

01/1979

Autres éditeurs (A à E)

Balbuzar, le pirate aux oiseaux

10/2020

Historique

Les Piliers de la Terre Tome 1 : Le Rêveur de cathédrales

10/2023

Correspondance

Correspondance (Tome I). L’amour et l’exil. Introduction générale. Lettres I-IV

02/2022

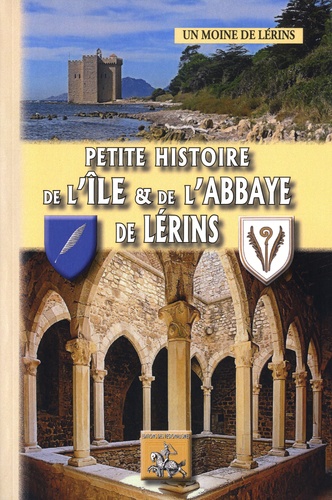

Sciences historiques

Petite histoire de l'île et de l'abbaye de Lérins

10/2016