librairie province livraisons

Extraits

Critique littéraire

Une ombre sur le Monde - volet 5- les Exilés de l'Arcange

04/2013

Histoire internationale

Les mythes de la Seconde Guerre mondiale

09/2015

Histoire internationale

Les martyrs oubliés du Tibet. Chronique d'une rencontre manquée (1855-1940)

11/2012

Histoire internationale

Etat, pouvoirs et contestations dans les monarchies française et britannique et dans leurs colonies . (vers 1640-vers 1780)

09/2018

Arts divinatoires

Les prophéties de Nostradamus. Quatrains décodés

06/2022

Géographie humaine

Géohistoire des épidémies

10/2023

Ouvrages généraux et thématiqu

Le 14 juillet de Mirabeau. La revanche du prisonnier

10/2023

Histoire de France

Midi rouge, ombres et lumières. Tome 4, La Libération et les années tricolores (1944-1947)

11/2014

Théâtre

Gros Bide ou Le traducteur heureux

01/2013

Beaux arts

Voyage sentimental. Déplacements dans l'art contemporain

03/2012

Sciences historiques

Réfugiés alsaciens et mosellans en Périgord sous l'Occupation (1940-1945)

11/2012

Romans historiques

Face à l'île du Levant. Suivi de Retour à Bormes

06/2010

Histoire internationale

Ahmed Sékou Touré (1922-1984) Président de la Guinée de 1958 à 1984. Tome 5, Mai 1962-Mars 1969

03/2010

Techniques artistiques

Petits trésors de boutis

10/2004

Romans historiques

Les héritiers du secret

04/1999

Histoire de France

Histoire de la colonisation française. Tome 1, Le premier empire colonial, des origines à la Restauration

12/1991

Religion

Un choc de religions. La longue guerre de l'islam et de la chrétienté 622-2007

04/2007

Religion

LIBERTE, QUE DIS-TU DE TOI-MEME ? Une lecture des travaux du Concile Vatican II 1959-1965

11/1999

Histoire de France

Le grand marché. L'approvisionnement alimentaire de Paris sous l'Ancien Régime

06/2002

Sports

234 fiches pédagogiques de Radionavigation et d'introduction à l'IFR

Table des matières VDF - ADF - VOR - HSI - RMI - DME - ILS - GPS - Directeur de vol - RADAR - Techniques et Procédures. -73 Fiches claires sur les Règles et Procédures de l'IFR avec explications. Table des matières Protections - Minima - Procédures - Manoeuvres à vue - Lecture des cartes Jeppesen - Arrivées - Atterrissage - Approches interrompues - Départs - En Route - Vol IFR. - Exemples etc. -9 Fiches de calcul mental essentiel et simplifié.

-32 Fiches de lexique anglais-français et français-anglais de plus de 300 mots. "? 234 Fiches Pédagogiques de radionavigation ? " est le résultat d'un travail pédagogique approfondi destiné à aider tous les pilotes soucieux de la qualité de leur pilotage et de leur sécurité. Sans commentaires superflus, ce qui est primordial est soigneusement expliqué avec simplicité pour que chacun puisse comprendre et mesurer l'utilité d'une bonne connaissance des procédures.

Ainsi, les pièges les plus classiques et les erreurs fréquentes pourront être évités. Avertissement : la réglementation étant appelée à évoluer, il convient de s'informer des modifications éventuelles à venir. Avec la participation de François Mougery. Table des matières - Radiogoniométrie - Radiocompas Automatique - VOR - DME - ILS - RADAR - GPS - Directeur de Vol - Glass Cockpit - RADAR Altimétrique - Procédures de Radionavigation - Règles et Procédures IFR - Documentation Jeppesen - Cartes d'aérodrome LFBA - Cartes d'aérodrome LFDH - Trajectoires En Route - Vol LFBO - LFBA - Marseille Provence - Calcul Mental - Lexique Anglais-Français - Lexique Français-Anglais

04/2019

Romans historiques

Sanguis martyrum. Les premiers martyrs chrétiens d'Afrique du Nord

06/2016

Policiers

L'affaire Spinoza

10/2015

Histoire de France

La Résistance dans le Sud-Ouest au regard d'autres espaces européens (1940 à nos jours)

04/2016

Généralités médicales

Médecins et infirmières dans la guerre de Crimée. 1854-1856

11/2016

Histoire internationale

L'Egypte en marche. Les atouts, les espoirs et les défis (1952-2015)

10/2015

Autres pays

La Faction de la Sierra. Un apprentissage du politique entre engagement et contrainte, Venezuela 1858-1859

03/2023

Médicaments

Refusez l'aluminium dans les produits de santé

03/2022

Thrillers

Faux témoin

04/2023

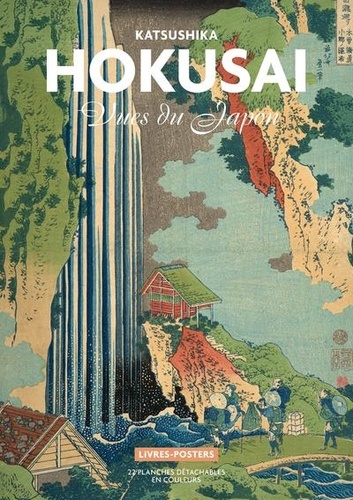

Art japonais

Katsushika Hokusaï. Vues du japon

04/2022

Art contemporain

Voir en peinture. La jeune figuration en France

02/2023