Disney Marvel

Extraits

Critique

A l’ombre de Maurice Barrès

11/2023

Cinéastes, réalisateurs

Forfaiture de Cecil B. DeMille

09/2021

Religion

De La Création du monde à La Vie divine

10/2009

Histoire de France

Grand atlas des empires coloniaux. Premières colonisations, empires coloniaux, décolonisations (XVe-XXIe siècles), 2e édition

05/2019

BTS

Gestion de projet Domaine d'activité 2 BTS SAM 1re et 2e années / Licences pro. 2 volumes, Edition 2019

05/2019

Scolaire lycée général et tech

Sciences de gestion et numérique 1re STMG En situation. Edition 2019

05/2019

Philosophie

La Révolution kantienne. Histoire de la philosophie

04/1978

sociologie du genre

A la recherche de Lilith

11/2022

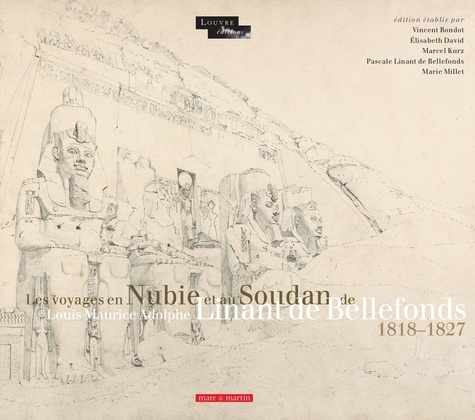

Dessin

Les voyages en Nubie et au Soudan de Louis Maurice Adolphe Linant de Bellefonds. 1818-1827

09/2021

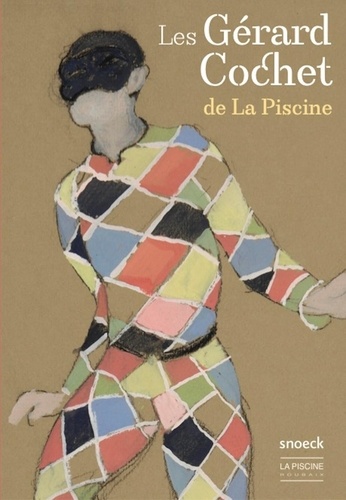

Monographies

Les Gérard Cochet de La Piscine

03/2022

Droit

Les langues régionales et la construction de l'Etat en Europe. Actes du colloque organisé les 7 et 8 juin 2018 par l'IRDEIC-Centre d'excellence Jean Monnet

12/2019

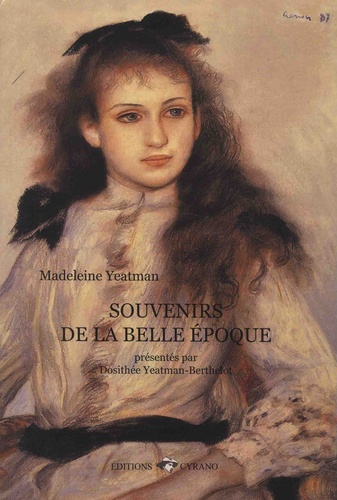

Littérature française

Souvenirs de la Belle Epoque

12/2018

Sports

Le chant du sport. Histoire d'un thème et textes choisis français et étrangers

05/2006

Ethnologie

Le troupeau des songes. Le sacrifice du fils et l'enfant prophète dans les traditions des Peuls du Fouladou

11/1990

Littérature française

Aveux non avenus

04/2011

Tourisme étranger

Berbères

10/2012

Littérature étrangère

L'autre côté

02/1950

Littérature française

Mes années cabossées (1945-1957)

06/2014

Sociologie

Extensions du domaine du don. Demander-donner-recevoir-rendre

09/2019

Sciences historiques

Pierre Vidal-Naquet. Une vie

01/2020

Ethnologie

Le Rameau d'Or. Tome 1, Le roi magicien dans la société primitive ; Tabou et les périls de l'âme

07/1998

Beaux arts

Jacqueline Lamba. Peintre rebelle, muse de l'amour fou

05/2010

Sociologie

L’énigme sociologique. Tome 1, Mésententes, disputes, malentendus

09/2022

Littérature française

Le miroir brisé de mon enfance

07/2018

Régionalisme

Séraphin. D'une guerre à l'autre - Haute-Savoie : 1940-1945 ; Indochine : 1945-1948

07/2017

Littérature française

Trois histoires courtes

04/2012

Ethnologie

Textes sacrés d'Afrique Noire

05/2011

Réalistes, contemporains

Nijinski. L'ange brûlé

06/2022

Chanson française

Sauvés par la musique

06/2022

Littérature française

La vie bonne et d'autres vies. 0

10/2022