diffusees

Extraits

Thrillers

The Gray Man Tome 2 : La cible

06/2023

Histoire de la musique

No fear of the dark. Une sociologie du heavy metal

05/2024

Critique littéraire

L'écriture génocidaire. L'antisémitisme, en style et en discours, de l'affaire Dreyfus au 11 septembre 2001

04/2005

Histoire et Philosophiesophie

Le monde en sphères

04/2019

Economie

Cours d'économie politique. Et autres essais

01/1996

Histoire de France

Mourir en révolutionnaire

01/2022

Organisation, système

Guide du management par les processus. BPM CBOK V4 enrichi au niveau européen et traduit par les membres du Club des Pilotes de Processus

02/2021

Sociologie

Sociologie Volume 13 N° 2/2022

06/2022

Théâtre - Pièces

Huit heures ne font pas un jour. Une série familiale

09/2021

XVIIe siècle

Moi, Louis Gaufridy, ayant soufflé plus de mille femmes. Une confession de sorcier au XVIIe siècle

09/2023

Histoire des Etats-Unis (1776

Nouvelle histoire de l'Ouest. Canada, États-Unis, Mexique (fin XVIIIe-début XXe siècle)

10/2023

Basket, Handball, Volley

NBA 75. L'histoire définitive

11/2021

Chamanisme

Le néo-chamanisme. Une religion qui monte ?

11/2023

Littérature française

De lait et de miel

08/2010

Littérature étrangère

Les beaux mariages

09/2018

Témoins

En sa présence. Autobiographie spirituelle

09/2022

Sécurité

Sécurisez votre ordinateur et vos données. Déjouer les pièges et user des bonnes pratiques

04/2021

Thrillers

Que la bête meure

01/2022

Ouvrages généraux

Ceci tuera cela. Image, regard et capital

03/2021

Mathématiques et sciences

Les intelligences multiples cycle 4. Sciences et maths

08/2022

Autres encyclopédies (6 à 10 a

Trop forts, les mots !

08/2022

Critique littéraire

Les souffles de l'aurore. Acculturations et modernités au Liban et au Proche-Orient ; De Sanchuniathon de Béryte à Gibran Khalil Gibran

06/2015

Religion

De la tendresse

12/2017

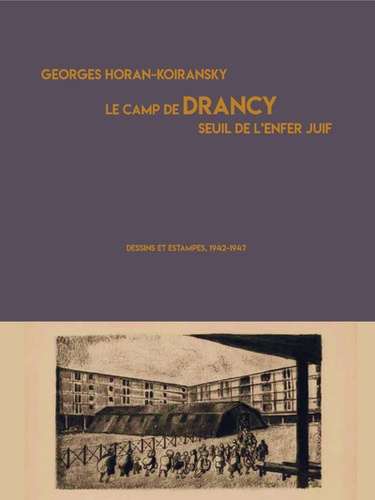

Histoire de France

Le camp de Drancy, seuil de l'enfer juif. Dessins et estampes, 1942-1947

11/2017

Histoire des religions

Dieu & Fils. Archéologie d'une croyance

10/2022

Sociologie

Le genre humain N° 61 : Etats de la radicalisation. Actes des Etats généraux psy sur la radicalisation, Paris 7, 8, 9, 10 novembre 2018

10/2019

Policiers

Asymptote. Jusqu'où l'homme peut-il survivre au système ?

10/2019

Sciences historiques

Chronos. L'Occident aux prises avec le temps

10/2020

Littérature française

Roman roi

12/1983

Sciences politiques

Minorités d'Orient. Les oubliés de l'Histoire

10/2019