Enfermement

Extraits

Littérature française

Nous les esclaves des temps modernes

07/2014

Spécialités médicales

Arrêtons de marcher sur la tête ! Pour une psychiatrie citoyenne

03/2019

Conflit israélo-palestinien

Deux peuples pour un État ?. Relire l'histoire du sionisme. Relire l'histoire du sionisme

01/2024

Ethnologie

Conjugaisons

01/1997

Critique littéraire

Le dossier Kerguelen

01/1992

Littérature étrangère

Signor Hoffman

03/2015

Thèmes photo

36. Edition

11/2022

Sociologie

Une institution dégradante, la prison

04/2021

Histoire régionale

Histoire de l'Alsace Rhénane. Eléments historiques d'une culture commune dans le Rhin supérieur, Edition bilingue français-allemand

05/2023

Critique

Les écritures confinées. Créer, afficher, diffuser

06/2022

Histoire de la psychologie

Histoire de la psychologie. De Pinel à Damasio, 101 dates clés

01/2022

Fantasy

Le cycle d'Imjin Tome 2 : Notre peuple

01/2024

Musique, danse

Páginas de invierno. sur des poèmes de François Szabó

11/2006

Histoire internationale

Hitler parle à ses généraux. Comptes rendus sténographiques des rapports journaliers au QG du Führer (1942-1945)

06/2013

Religion

Une famille juive du temps de l'exode

02/2017

Sociologie

Le sociographe Hors-série N° 13 : Fernand Deligny, lignes et ricochets

01/2021

Littérature érotique et sentim

Histoire merveilleuse et édifiante de godemiché. Et autres histoires

10/2016

Histoire de la philosophie

Rabbi Tsaddoq haCohen de Lublin (1823-1900). La clarté hassidique

02/2022

Littérature étrangère

La neige tombait sur les cèdres

02/2000

Revues de psychanalyse

Revue Française de Psychanalyse N° 85, septembre 2021 : Cris et chuchotements

09/2021

Récits de voyage

Ulysse ou le voyage intérieur du héros

06/2021

Notions

Contre la détestation de l'Homme par l'Homme. Plaidoyer pour la personne humaine

10/2023

Poésie

Danse-Combat

09/2023

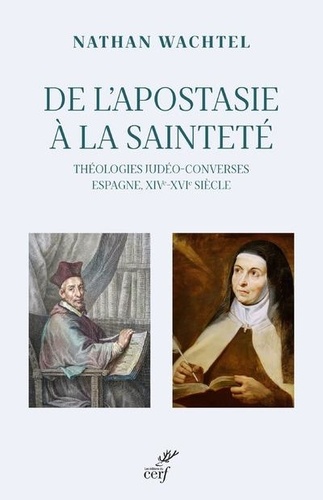

Théologie

De l'apostasie à la sainteté

10/2023

BD tout public

Elle

08/2014

Littérature française

Passionnément... Je t'aime

06/2000

Romans historiques

Les Lys pourpres

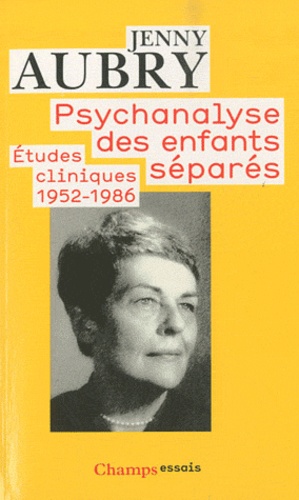

Psychologie, psychanalyse

Psychanalyse des enfants séparés. Etudes cliniques (1952-1986)

10/2010

Littérature étrangère

Blanche et Marie

01/2006

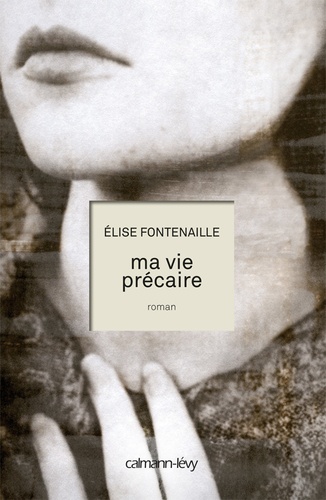

Littérature française

Ma vie précaire

04/2012