Hélène Constanty

Extraits

Développement durable-Ecologie

Recherche prospective sur le financement interne du développement

04/2019

Philosophie

Politique de l'exil. Giorgio Agamben et l'usage de la métaphysique

03/2019

Institutions judiciaires

Justices en mutation

03/2022

Développement personnel

Devenir soi. Guide de relaxation et d'éveil

05/2014

Théâtre

Le Chien du jardinier

11/2011

Ecrits sur l'art

Là, il y aura oracle.. Pour André Masson

04/2024

Littérature française

Géographies du pays proche - Poète et citoyen dans un Québec pluriel

04/2022

Littérature érotique et sentim

Les 12 Noëls de Kate

Littérature anglo-saxonne

Les gardiens du phare

Comédie romantique et humorist

Les 12 Noëls de Kate

11/2022

Roman d'amour, roman sentiment

Love, Theoretically

05/2024

Psychologie, psychanalyse

VST N° 148, 4e trimestre 2020 : Travailler avec des familles

01/2021

Ouvrages généraux

Shakespeare et les philosophes

02/2023

Littérature érotique et sentim

L'échange

03/2014

Musique, danse

Musique visible. Essais sur la musique

11/2019

Actualité et médias

Zadig N° 7 : Changer de vie

09/2020

Philosophie

L'entretien N° 3 : Jacques Derrida

05/2017

Littérature française

Un long voyage ou l'empreinte d'une vie Tome 17 : Succès comique au Grand-Guignol

01/2019

Architecture

L'Architecture d'aujourd'hui AA n°453 : Construire local - Fev 2023

02/2023

Revues de droit

Revue Droit & Littérature N° 5/2021 : Du droit à la littérature

05/2021

Histoire de l'art

Dessiner, enseigner. François-Georges Pariset (1904-1980), historien de l’art au XXe siècle

04/2024

Chats

Je rends mon chat heureux !

09/2021

Critique littéraire

La Méduse de la Lune / The Jellifish and the Moon

01/2021

Sciences politiques

Imaginer la paix

11/2003

Romans historiques

Fils du Shéol

08/2015

Beaux arts

Marie Cuttoli. Myrbor et l'invention de la tapisserie moderne

06/2010

Sociologie

Le partage. Forum international Le partage Maison de l'Unesco, 25 et 26 novembre 2003

11/2004

Littérature française

Entre hyènes et chacals. La forteresse de sable

01/1994

Pédagogie

Réformes éducatives en Guinée sous Sékou Touré. A la recherche d'une troisième voie entre orthodoxie et révolution

06/2020

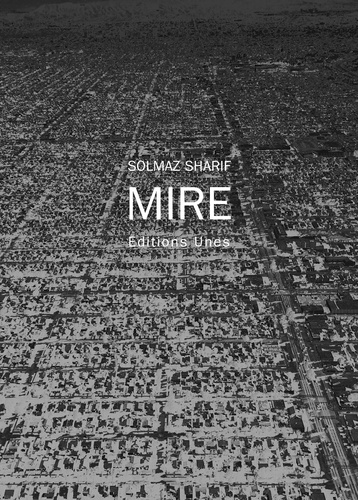

Poésie

Mire

05/2019