Colette boutique parisienne

Extraits

Romans policiers

Ton pire cauchemar

04/2024

Art contemporain

Pierrette Bloch. Une collection

02/2021

Revues de droit

Revue Droit & Littérature N° 6/2022

06/2022

Critique littéraire

Relations familiales dans les littératures française et francophone des XXe et XXIe siècles. Volume 1, La figure du père

06/2008

Histoire de France

Journal 1936-1940. "Hitler sait attendre. Et nous ?"

11/2015

Romans de terroir

Bons baisers de mon Limousin

05/2020

Art textile

Hélène Henry. Les tissus de la modernité, Edition bilingue français-anglais

08/2021

Guides de France

Paris ludique. 100 lieux et activités pour jouer et s'amuser dans la capitale

05/2019

Beaux arts

Ory

09/2019

Littérature française

Série noire

08/2018

Littérature russe

Neuf lettres avec une dixième retenue et une onzième reçue

10/2021

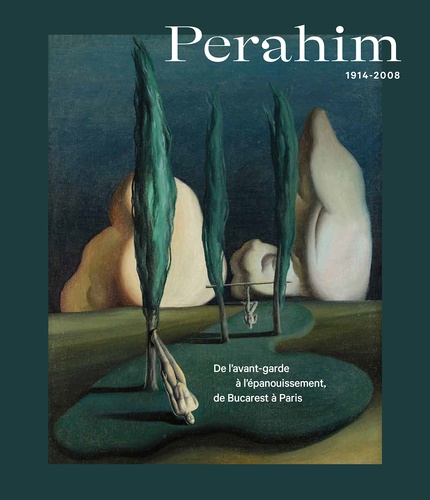

Monographies

Perahim. 1914-2008. De l'avant-garde à l'épanouissement, de Bucarest à Paris

06/2021

Beaux arts

Zervos et Cahiers d'art

02/2011

Sciences historiques

La famille Guitton en Forez. Ascendance et descendance d'Auguste Guitton (1815-1901)

10/2007

Monographies

Vincent Bebert. La peinture toujours recommencée

03/2022

TOEFL, TOEIC, IELTS, BULATS

L'intégrale TOEFL IBT. La méthode de référence pour réussir son TOEFL, 2e édition

01/2022

Midi-Pyrénées

Une mère à aimer

05/2023

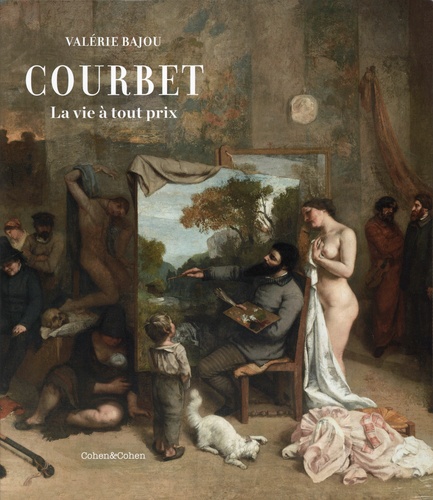

Beaux arts

Courbet. La vie à tout prix

09/2019

Sociologie

Genres urbains. Autour d'Annie Fourcaut

06/2019

Beaux arts

Le cubisme

11/2002

Littérature française

Léawald

02/2022

Religion

Lazare et ses soeurs Marthe et Marie

01/2020

Sciences historiques

Guide du Paris tragique & insolite, du Moyen-Age à aujourd'hui

08/2020

Histoire de la peinture

William barbotin. Un artiste rétais hors du commun

09/2021

Littérature érotique

Les aventures sexuelles de Martine dans les années 60 Tome 2

09/2023

BD tout public

La cicatrice

03/2014

Beaux arts

De la ville nouvelle à la ville durable. Marne-la-Vallée

11/2012

Histoire de France

Napoléon et l'Opéra. La politique sur la scène (1810-1815)

02/2004

Littérature française

75

03/2016

Religion

Science et religion

09/2016