Sèrgi Javaloyès

Extraits

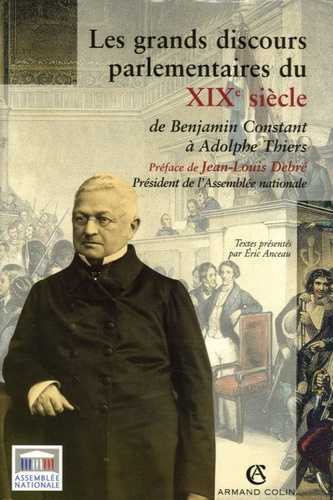

Histoire de France

Les grands discours parlementaires du XIXe siècle. De Benjamin Constant à Adolphe Thiers 1800-1870

10/2005

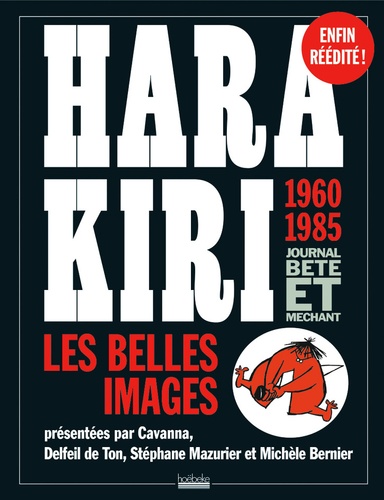

Humour

Hara Kiri. Les belles images

10/2018

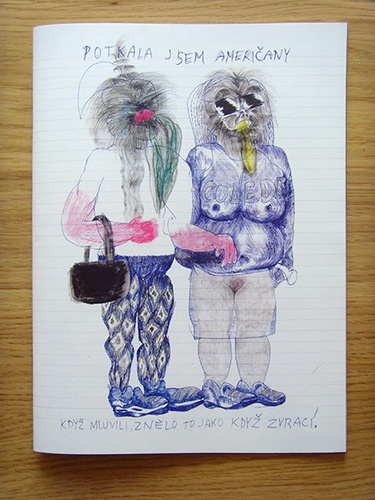

BD tout public

Qui se couche avec les chiens, se lève avec les puces

11/2016

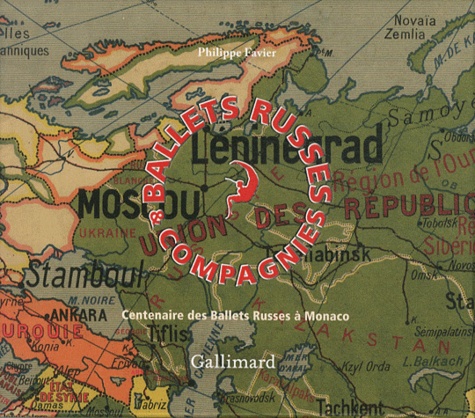

Musique, danse

Ballets russes & compagnies. Centenaire des Ballets Russes à Monaco

04/2011

Droit

Le contentieux de la violation des droits de l'homme devant la cour de justice de la CEDEAO

07/2019

Musique, danse

Confessions

01/2012

Notions

Sur le concept d’histoire. Œuvres et Inédits (tome 19)

01/2023

Musique, danse

Oeuvres. Tome 11, Chansons

11/2001

Théâtre

L'ACCENT GRAVE ET L'ACCENT AIGU, POEMES 1976-1983. Formeries, Comme ceci comme cela, Les tours de Trébizonde

10/1986

Religion

Prier comme un enfant de roi. 5e édition

04/2015

Histoire littéraire

Cézanne et Zola aux noms de l'amitié

12/2022

Opéra

Émile Cossira. Ténor de l'Opéra de Paris

11/2022

Théologie

Responsabilités chrétiennes dans la crise écologique - Quelles solidarités nouvelles ?

02/2022

Droits des étrangers

Droit des étrangers / droit de l'asile : entre attraction et répulsion. Actes du colloque de l'Université d'Evry (Université Paris-Saclay) du 4 mars 2020

08/2021

Lettres classiques

Ellénore. Volume 2

02/2023

Criminalité

Lucky Luciano, testament

02/2022

Aménagement du territoire

Le Festin N° 127 : L'âme des villes

09/2023

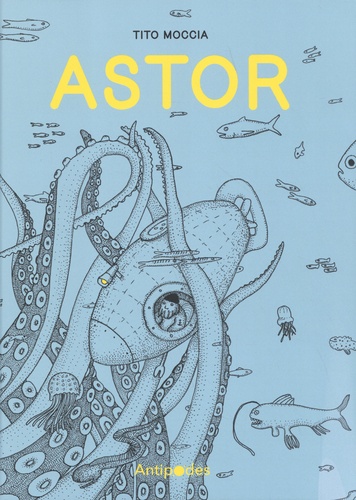

Autres éditeurs (A à E)

Astor

Un récit d’aventure pour s’immerger dans le milieu marin, rencontrer les organismes qui le peuplent et se plonger dans les légendes et les personnages qui en sont issus. Astor s’adresse aux petits dès 4 ans et aux plus grands sans limite d’âge !

Un monsieur barbu, achète un coquillage dans un cabinet de merveilles. En le portant à l’oreille il entend comme un appel. Aux commandes de son sous-marin, il part en voyage au travers des océans, de l’Arctique à l’Antarctique, explore les abysses et les tropiques.

Dans cette aventure, il croise des organismes en tout genre : thons et cachalots, homards et éponges géantes, jusqu’aux méduses et au mystérieux roi des harengs. Il échappe de justesse à un calmar géant et à un monstre marin surgi du Moyen Âge ! Épaves habitées, futs de déchets, navires et fantômes se dessinent sur sa route jusque vers un bas-fond de la Méditerranée où il découvrira peut-être ce qu’il cherchait.

Plongés dans l’inconnu, le mystérieux, l’invisible (ou le peu visible!), les jeunes lecteurs et lectrices s’embarquent avec Astor dans un voyage sous-marin au long cours. Un récit aussi poétique que ses illustrations pointillistes en noir et blanc qui les invite à prendre conscience de la richesse de l’environnement marin et de sa beauté fragile.

Tito Moccia nait en 1976 à Locarno. Fasciné par la mer dès l’enfance, il décide de la regarder de très près et obtient un Master en biologie à l’Université de Neuchâtel en 2001, après une année passée à Sète étudier des crustacés parasites. En manque de créativité il s’installe à Genève où, entre un atelier, un peu de gravure et pas mal de sculpture, il travaille au Musée d’art moderne et contemporain (MAMCO) et parfois aussi à celui du Léman à Nyon. Depuis 2008 il est journaliste à l’agence Keystone-ATS. Il vit avec sa femme et ses deux enfants entre Berne et le Tessin. Il dessine depuis toujours et invité lors de la prochaine édition du Livre sur les quais à Morges en septembre 2021.

Dossier - Nouvelles têtes : les éditeurs suisses jeunesse et BD la jouent collectif

09/2021

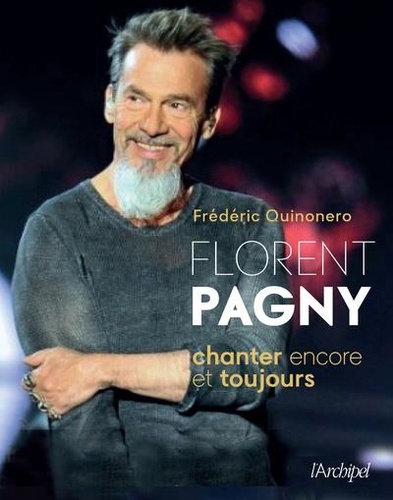

Chanson française

Florent Pagny. Chanter encore et toujours

10/2023

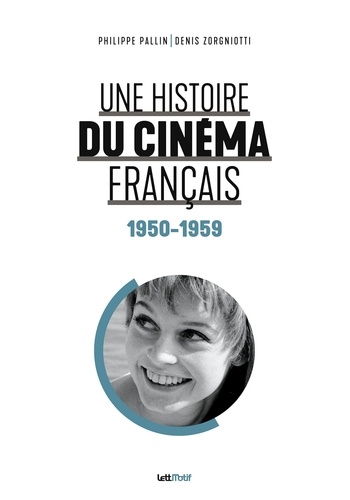

Histoire du cinéma

Une histoire du cinéma français. Tome 3, 1950-1959

11/2021

Poésie

Un cursif ABC. 26 poèmes dans la caboche d’une élève de cp

11/2022

Hindouisme

Kali. Mythologie, pratiques secrètes et rituels

05/2023

Lettres classiques

Ellénore. Volume 1

02/2023

Littérature scandinave

Lame de feu. Tome 1 Chants de l'Arctique

09/2023

Littérature française

La révolte des filles perdues

« A mesure que je lis tous les documents que je réussis à retrouver, je commence à voir apparaître leur silhouette, les phrases qu'elles ont lancées aux flics, aux juges... Chaque fois je me demande si celle qui est décrite, celle qui parle, qui rit, qui injurie, qui chante, celle qui a les mains en sang et les vêtements déchirés, est la femme que je cherche. »

Le 6 mai 1947, la prison de Fresnes est le théâtre d'une mutinerie hors du commun. Les détenues, souvent qualifiées de voleuses ou de vagabondes, se rebellent. Elles enfoncent des portes, brisent des vitres, pillent les réserves et grimpent même sur le toit de la prison. Les prisonniers masculins les encouragent depuis leurs cellules. Il faudra l'intervention de 120 policiers pour mettre fin à cette révolte. Les médias de l'époque parlent d'"hystérie collective" et, après de nouvelles condamnations, ces femmes retournent à l'obscurité de leurs cellules. Leur histoire tombe dans l'oubli.

Des décennies plus tard, Serge Valère, un avocat médiatisé typique du XXIe siècle, décide de partir à la recherche de ses origines. Ignorant tout de son père, il fait appel à la généalogiste Elvire Horta pour retrouver sa mère Madeleine, qui l'a abandonné. C'est alors qu'il découvre que Madeleine faisait partie des mutinées de Fresnes. Le passé et le présent se croisent, Madeleine rencontre Elvire, et les "filles perdues" d'hier rencontrent celles d'aujourd'hui.

Dans ce récit poignant, Dorothée Janin donne vie à ces femmes oubliées, mettant en lumière leur révolte, leur violence et leur quête éphémère de liberté. Avec une écriture directe et incisive, à la manière du "Journal d'un voleur", "La révolte des filles perdues" interroge les rouages de notre société et nos obsessions contemporaines.

Ce livre ne se contente pas de raconter une histoire fascinante, il sert également de réflexion sur les dynamiques sociales qui ont conduit ces femmes à l'oubli et pose des questions cruciales sur la manière dont nous traitons les marginaux et les révoltés dans notre société actuelle.

08/2023

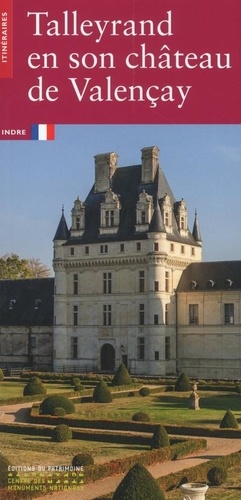

Grandes réalisations

Talleyrand en son château de Valençay

05/2023

Thrillers

Les anges noirs

06/2023

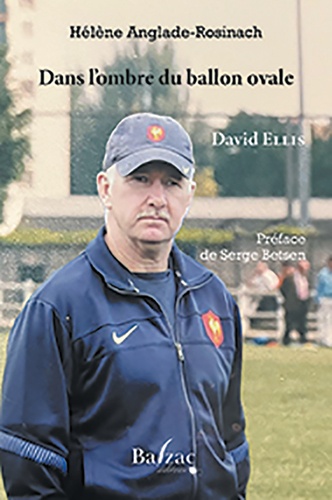

Rugby

Dans l'ombre du ballon ovale

10/2023

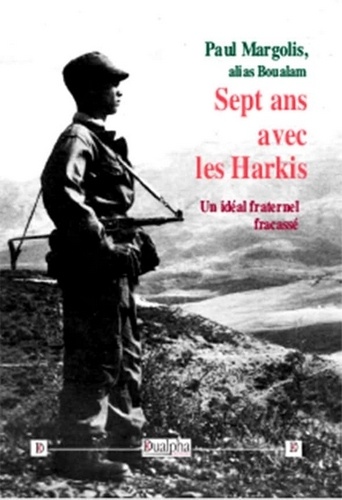

Histoire de France

Sept ans avec les Harkis. Un idéal fraternel fracassé

09/2017

Littérature française

AME SENSIBLE

03/1959