Léandre Thouin, Bérenger Thouin

Extraits

Théâtre - Pièces

La statue de temps

04/2021

Histoire contemporaine

Madame de Krüdener. Mystique et femme de lettres

06/2023

Actualité politique France

Deux mille vingt-deux. Acte 3

03/2022

Sciences historiques

Marie Pape-Carpantier. Fondatrice de l'école maternelle

08/2003

Histoire des religions

Paroles d'évêques sur la vie monastique. Homélies aux moniales bénédictines de Notre-Dame de Miséricorde à Rosans

08/2021

Science-fiction

La nuit de la Vouivre

05/2017

Annales

Les annales des (très) bien classés. 2023, 6e édition

04/2024

Sociologie

La finitude peut-elle être positive ?. Approches steiniennes de la finitude

10/2022

Romans historiques

Belloc

10/2019

Vie chrétienne

(Re)confinés mais pas déconnectés

02/2021

Littérature française

Sous les étoiles

03/2023

Histoire de France

Les chrétiens contre la guerre d'Algérie

06/2012

Sciences historiques

Le Peuple de Paris. Essai sur la culture populaire au XVIIIème siècle

01/1998

Science-fiction

MMCXIX. Les futurs des Belles Lettres

10/2019

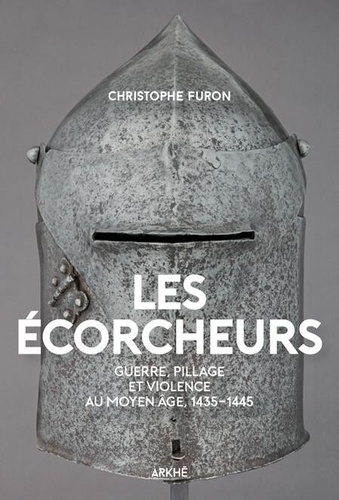

Bas Moyen Age (XIVe au XVe siè

Les Écorcheurs - Violence et pillage au moyen Age, 1435-1445. Guerre et pillage à la fin du Moyen Âge

10/2023

Religion

Isidore de Séville et la naissance de l'Espagne catholique

04/1994

Histoire de France

Le Roman de la DURBELIERE t 1 & t 2. Cybele et Bellone Les jeux de l'Amour et de la Guerre

11/2019

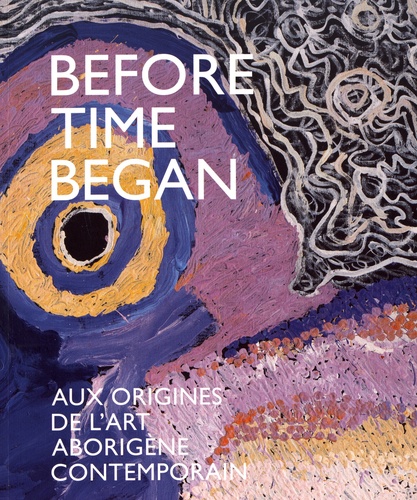

Beaux arts

Before Time Began. Aux origines de l'art aborigène contemporain

06/2019

12 ans et +

Arthus Bayard et les maîtres du temps. Penicillium notatum

10/2013

Critique littéraire

Memoranda

01/2016

Histoire régionale

Histoire des Ponts et Canaux de Martigues

05/2021

Histoire ancienne

La garde prétorienne dans la Rome antique

10/2004

Religion

Epitres de St Jean

01/1954

Poésie

Poèmes et chansons

09/2016

Littérature française

Je suis capable de tout

03/2016

Montagne

L'Alpe N° 79 : Paysages. Le monde à sa fenêtre

11/2017

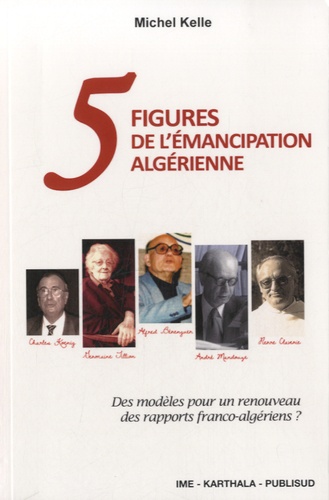

Histoire internationale

Cinq figures de l'émancipation algérienne

05/2013

Revues

Schnock N° 45, hiver 2022

12/2022

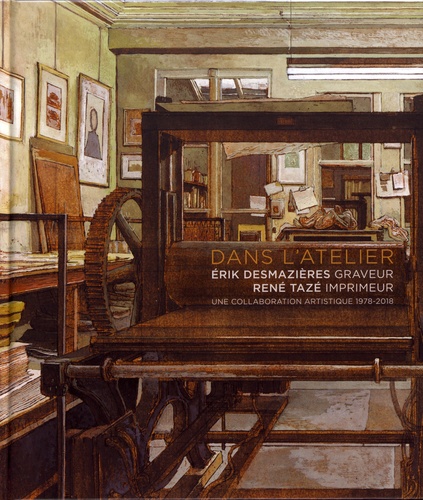

Décoration

Dans l'atelier. Erik Desmazières, graveur, René Tazé, imprimeur : une collaboration artistique 1978-2018, Edition bilingue français-anglais

02/2019

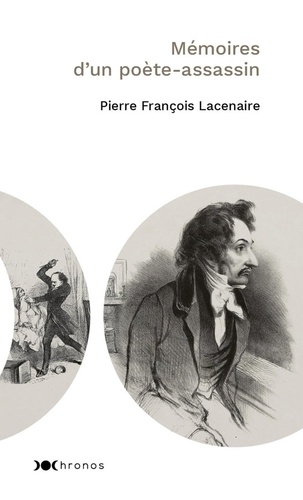

Criminalité

Mémoires d'un poète-assassin

12/2022