Isocrate

Extraits

Autres philosophes

Zénon. Du cynisme au christianisme

04/2022

Sociologie

Playtime - Comment le jeu transforme le monde

10/2022

Mythologie

Les grands mythes. Dieux et héros de la mythologie grecque

10/2023

Autres

Éloge de la philosophie

10/2023

Faits de société

Cet enfant qui me porte. Donner la vie et changer le monde

09/2023

Critique littéraire

La lyre et la pourpre. Poésie latine et politique de l'Antiquité tardive à la Renaissance

04/2012

Philosophie

Eloge du politique. Une introduction au XXIe siècle

01/2011

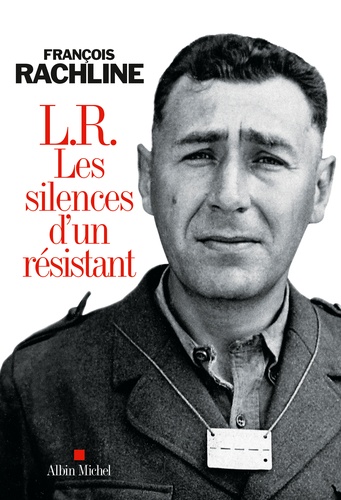

Histoire de France

L.R. Les silences d'un résistant

09/2015

Critique littéraire

Oeuvres complètes. Tome 10, Timée, Critias, Edition bilingue français-grec ancien

01/1985

Science-fiction

De profundis

03/2015

Littérature étrangère

De la curiosité

11/2015

Biographies

Vladimir Jankélévitch. Le charme irrésistible du je-ne-sais-quoi

02/2023

Musique, danse

Erik Satie

11/2009

Histoire de la philosophie

Démocrite d'Abdère . Aux origines de la pensée éthique

02/2022

Philosophie

Passions impunies

04/2001

Philosophie

Philosophie de la corrida

05/2007

Histoire ancienne

Archéologie de la pensée sexiste. L'Antiquité

11/2016

Grèce classique

Nouvelle histoire d'Athènes. La cité vue de l'Agora, Ve-IVe siècle av. J.-C.

04/2024

Religion

Citations de Confucius et de ses disciples d'après Les Entretiens de Confucius

12/2021

Philosophie

Les grands philosophes de la Grèce Antique

10/2000

Policiers

Les quatre saisons d'Ys : Ys en automne

04/2000

Philosophie

L'Origine de la Tragédie. La Naissance de la Tragédie

Histoire de la philosophie

Confluences de la philosophie et de la rhétorique grecques

02/2022

Critique littéraire

Petit manuel de littérature d'outre-tombe. Anthologie des tables tournantes

03/2008

Critique littéraire

Les Ethiopiques : Théagène et Chariclée. Tome 1, livres 1-3, Edition bilingue français-grec ancien

01/1960

Philosophie

La religion des philosophes grecs. De Thalès aux Stoïciens

06/2019

Ouvrages généraux

L'Origine de la Tragédie. La Naissance de la Tragédie

11/2022

Histoire ancienne

Les persécutions dans l'Antiquité. Victimes, héros, martyres

01/2007

Philosophie

Juger. Sur la philosophie politique de Kant

10/1991

Histoire de France

On a perdu la guerre de Troie. Propos et polémiques sur l'Antiquité

12/1990