Rénovation

Extraits

Paris - Ile-de-France

La Bibliothèque nationale de France. Site Richelieu

09/2022

Décoration

Interiors Now ! Edition français-anglais-allemand

07/2022

Grandes réalisations

Monumental N° 1, juin 2023 : Le château de Fontainebleau en son domaine

09/2023

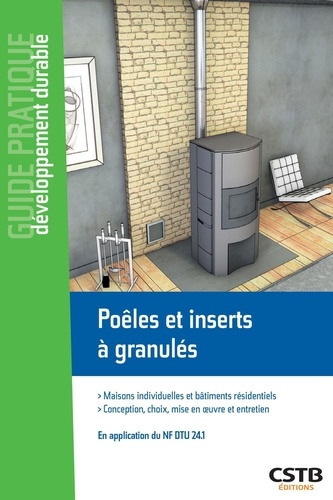

Plomberie, chauffage

Poêles et inserts à granulés. Maisons individuelles et bâtiments résidentiels - Conception, choix, mise en oeuvre et entretien - En application du NF DTU 24.1

10/2021

Droit civil

Le droit des biens après la réforme 2020

10/2022

Ethnologie et anthropologie

Le mal du voyage

11/2021

Religion

A la gauche du Christ. Les chrétiens de gauche en France de 1945 à nos jours

09/2012

Littérature française

Cinq promenades avec Renzo Piano

11/2015

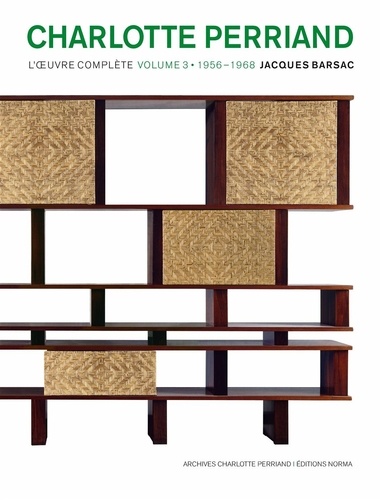

Décoration

Charlotte Perriand. L'oeuvre complète Volume 3, 1956-1968

03/2017

Pédagogie

Parents d'élèves en marche. 40 ans d'histoire de la FCPE (1947-1987)

03/1987

Littérature française (poches)

L'Embâcle

03/2019

Bâtiments et travaux publics

Travaux de façade. Prescriptions techniques et recommandations pratiques, 2e édition

03/2021

Géograhie urbaine

Dans les pas d'un urbaniste. Idéologies et gouvernance territoriale

01/2024

Critique littéraire

Mobilis in mobili. Le corps en mouvement dans la littérature du XIXe siècle

10/2018

Vins et savoirs

Château Clarke. Baron Edmond de Rothschild

04/2024

Eco-construction

Bâtiments et développement durable. De la HQE au bâtiment à faible impact, 4e édition revue et augmentée

10/2023

Pédagogie

Enseigner et apprendre les sciences. Recherches et pratiques

07/2005

Tourisme France

Lille à voir & à vivre

11/2020

Sociologie

Pour une désaliénation des études africaines. Repenser l'africanisme postcolonial

06/2020

Policiers

La mort s'habille en crinoline

03/2014

Histoire de France

Une poignée de misérables. L'épuration de la société française après la Seconde Guerre mondiale

05/2003

Histoire internationale

Congo. Mémoires à vif

09/2019

Logements, guides pratiques

Le logement - enjeux, crises et mutations. Un tour d'horizon

04/2023

Poésie

Le testament de la licorne précédé des Idoles

05/2020

Matériaux de construction

Planchers et rupteurs de ponts thermiques. Conception et mise en oeuvre, en application des Normes européennes, des Eurocodes et des DTU, 3e édition

07/2022

Histoire de France

Le siècle de Paul-Louis Weiller. 1893-1993, As de l'aviation de la Grande Guerre, Pionnier de l'industrie aéronautique, Précurseur d'Air France, Financier international, Mécène des Arts

05/1998

Sciences historiques

De Fénelon à la Révolution. Le clergé paroissial de l'archevêché de Cambrai

01/1991

Vietnam

Bouddhisme Hòa Hao, d'un royaume l'autre. Religion et Révolution au Sud Viêt Nam (1935-1955)

11/2022

Design

L'Arc en Seine

10/2023

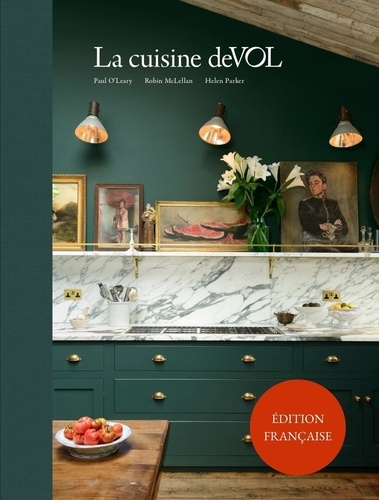

Décoration

DeVOL Kitchens

11/2023