librairies atlantiques

Extraits

Histoire de la population

l’émigration basque et béarnaise en Amérique. Histoires familiales en construction

01/2023

Sciences historiques

La Baule : occupation-libération (1939-1942). Tome 1

06/2015

Sciences politiques

Osons l'utopie ! Le fol été des communautés

05/2011

Histoire des Etats-Unis (1776

Léon Chautard. Un socialiste en Amérique 1812-1890

05/2021

Histoire internationale

Le testament du Kosovo. Journal de guerre

10/2015

XVIIIe siècle

Kerguelen. Un marin des Lumières. Une vie agitée aux vents de l'histoire

06/2022

Actualité et médias

Un défi de civilisation

10/2016

Guides de France

Deux-Sèvres. Edition 2021

01/2021

Histoire de France

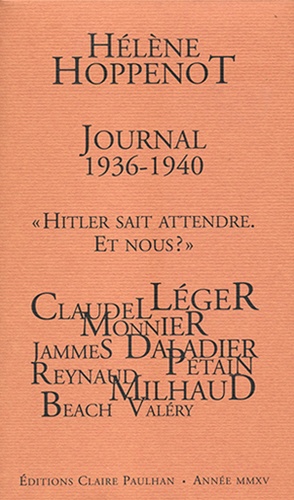

Journal 1936-1940. "Hitler sait attendre. Et nous ?"

11/2015

BD tout public

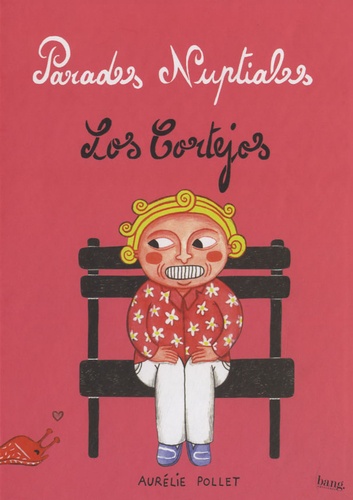

Parades Nuptiales. Edition bilingue français-espagnol

07/2012

Littérature étrangère

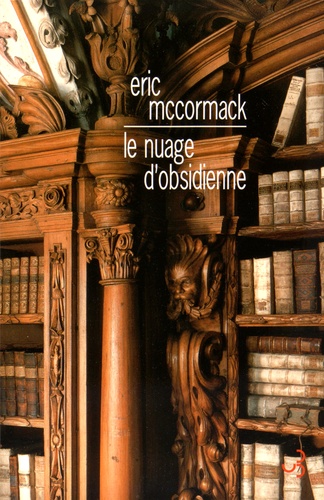

Le nuage d'obsidienne

04/2016

Littérature française

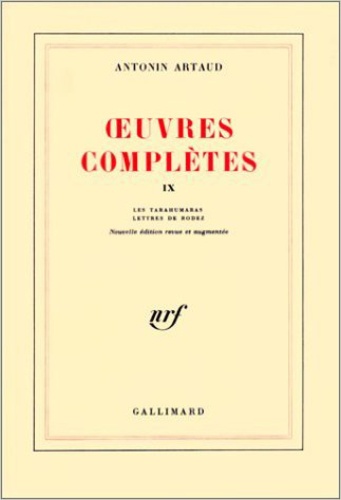

Oeuvres complètes. Tome 9, Les Tarahumaras ; LEttres de Rodez

09/1979

Critique littéraire

Guidargus du livre politique pendant l'Occupation (1940-1944)

09/2001

Policiers

Les Sept Fontaines. Edition bilingue français-espagnol

10/2015

Histoire de France

Histoire du consulat et de l'Empire. Volume 3, La crise de l'Empire (1810-1811) ; L'Empire de Napoléon ; La Nation sous l'Empereur ; La catastrophe de Russie

10/2003

Histoire de France

Histoire du Consulat et de l'Empire. Volume 1

10/2003

Critique littéraire

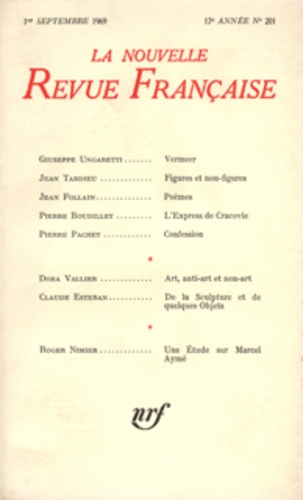

La Nouvelle Revue Française N° 201 sept 1969

09/1969

Littérature anglo-saxonne

Sidérations

Littérature française

Lieux

04/2022

Histoire médiévale

Vie de saint Guilhem, duc d'Aquitaine, comte de Toulouse, premier prince d'Orange

03/2021

Notions

Communauté ou société. . Tönnies versus Hobbes

03/2023

Ethnologie et anthropologie

Françoise Héritier. Le goût des autres

03/2024

Récits de voyage

De Dakar à Paris. Un voyage à petites foulées

03/2013

Histoire de France

Les déportés de France vers Aurigny (1942-1944)

01/2010

Histoire de France

Louis VIII. Le lion

02/1995

Histoire de France

Les Français libres. L'autre Résistance

11/2009

Mer

Yes we Cam ! Conversations avec Jean Le Cam

Science-fiction

The Expanse Tome 1 : L'éveil du Leviathan

06/2014

Histoire de France

Des soldats noirs dans une guerre de blancs (1914-1922). Une histoire mondiale

06/2015

Histoire internationale

L'Afrique, enjeu de l'histoire. Afrocentrisme, Eurocentrisme, Sémitocentrisme

05/2010