Moky Payen

Extraits

Histoire de France

La dernière division. Sacrifiée à Soissons pour sauver Paris (27 mai 1918 - 5 juin 1918)

01/2018

Philosophie

Philosophie N° 140, janvier 2019 : Heiddeger, Hölderlin, Eschyle

01/2019

Musique, danse

Fugue pour violon seul

04/2013

Thèmes photo

Bains de mer et villégiature en baie de Morlaix

11/2022

Sociologie

Défense des sciences humaines. Vers une désokalisation ?

04/2022

Ethnologie

Travail et apprentissage en Afrique de l'Ouest. Sénégal, Côte d'Ivoire, Togo

10/2013

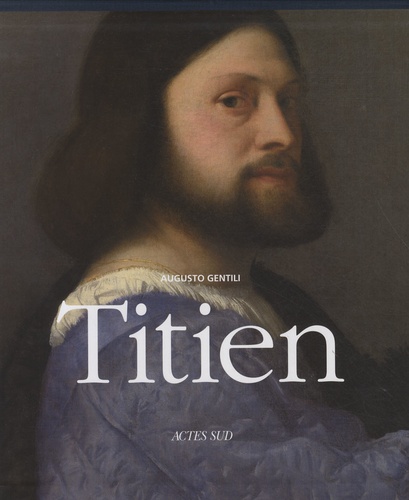

Beaux arts

Titien

10/2012

Histoire internationale

Iran. Le choc des ambitions

05/2005

Religion

Le livre d'Enoch. Les Cinq Codex du Prophète Ethiopien

07/2018

Littérature française

Russe

05/2021

Football

Ghetto football club

04/2023

Littérature française

Avec ou sans Kiki

03/2023

Littérature étrangère

Le zmeu dupé et autres contes de Transylvanie

10/2012

Sciences historiques

Histoire de Chartres. Tome 1, Des origines au XIVe siècle

06/2019

Littérature française

Le Palais-Royal

09/2009

Beaux arts

Titien

04/1991

Religion

Dictionnaire des saints imaginaires et facétieux

08/2002

Critique littéraire

Aguets. Journal 1988

11/1990

BD tout public

Hergé archéologue

06/2011

Littérature française

Johnny Deep

02/2012

Théâtre

Vu du pont. Suivi de Je me souviens de deux lundis

09/2015

Mer

Partir 66° Nord. Chroniques d'une apprentie capitaine

03/2020

Littérature française

Le lecteur aux ciseaux

02/2023

Romance sexy

L'inconnu de Noël et moi ! Tome 2 : Sensual wedding !

07/2021

Actualité et médias

La ruée vers l'Europe. La jeune Afrique en route pour le Vieux Continent

02/2018

Littérature anglo-saxonne

Un portrait de femme et autres romans

02/2016

Templiers

Les Templiers. Prémices, Mystères et Secrets

10/2023

Religion

Un prêtre français au Chili. 50 ans au service du monde ouvrier

10/2012

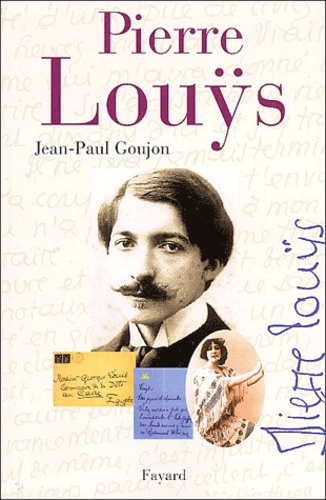

Critique littéraire

Pierre Louÿs. Une vie secrète (1870-1925)

05/2002

Récits de voyage

Un livre des Pyrénées

06/2020