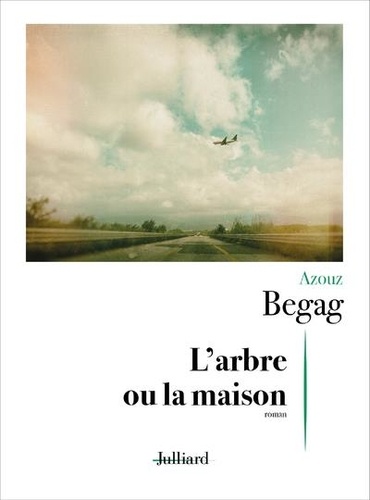

L'arbre ou la maison

Azouz Begag

J’étais au chevet de son lit médicalisé. Elle vivait ses derniers instants. L’eau avait tout inondé autour de nous. La marée montait. Il fallait faire vite. Une barque était à quai, l’équipage au taquet, les nœuds des cordes d’amarrage défaits, la grand-voile se hissait. Je m’agrippais à ses mains pour la retenir, mais elle était à bout, si décharnée, et murmurait : « N’aie pas peur de la mort, mon fils, n’aie pas peur d’elle. » Elle m’exhortait à la laisser s’en aller, alors que l’inondation gagnait. Impossible de m’y résoudre. Elle avait besoin de moi. J’étais son enfant, elle m’avait fait, je ne pouvais pas la défaire. Puis elle voulut que je me penche vers elle. « Les gaufrettes, derrière toi… » murmura-t-elle. Elle délirait, depuis des jours elle ne pouvait plus rien avaler. Je me suis quand même retourné. Un paquet de biscuits était posé sur une chaise. Je lâchai une seconde ses mains pour aller le chercher. Quand je l’eus rapporté, une écume blanchâtre fuyait de ses lèvres desséchées. Elle était partie. Un long moment, je guettai une braise à raviver sur sa poitrine. En vain. La barque avait pris le large et je ne pouvais rien faire d’autre que la regarder s’éloigner comme un enfant trahi. Les eaux se refermèrent derrière elle telle une fermeture à glissière. Et puis plus rien.

Une solitude et le silence.

Un étau.

L’absence.

Les eaux s’étaient refermées derrière moi. Des déménageurs invisibles entrèrent et m’écartèrent de leur passage. La place devait être aseptisée sur-le-champ. « Désolé, après la mort, le vivant ne traîne pas », s’est excusé l’un d’eux. Alors, je les regardai faire leur travail, cloué sur le quai, dans ce silence si singulier. Une bougie inclina sa flamme vers moi en signe d’adieu, avant l’extinction des feux. La marée était basse. Sur un banc vide, je posai le paquet de gaufrettes. Après mon père, elle aussi m’avait laissé. Mon frère Samy était ma dernière famille. Le temps était venu de nous réconcilier. De redevenir frères. Sur l’ardoise du passé, les eaux avaient tout effacé.

Cette nuit, à trois heures et quart, ma mère était morte.

Pour la seconde fois.

Quand j’arrivai chez lui, rue du Repos à Vienne, au sud de Lyon, perché sur son chêne, Samy guettait la maison des voisins en contrebas où une voix houspillait un chien.

« Les ritals sont en train de creuser une piscine ! Sous mes fenêtres. Tu te rends compte ! Ça va être le souk tout l’été ! »

Il maudissait ces « soi-disant Français », ces SDF comme il les nommait, les Mazarini, qui se revendiquaient « de souche » alors qu’ils n’étaient que des pièces rapportées. Leur arbre généalogique avait poussé en Italie, à Frosinone, ils lui avaient assez cassé les oreilles avec leurs souvenirs de là-bas, leur chianti et leurs pizzas. Mais le pire, c’était lors de matchs de foot entre la France et l’Italie. Ça hurlait sur leur terrasse Forza Italia ! poings de tifosi en l’air.

Et ça se prétendait Français !

Au pied de sa vigie, il plia méticuleusement son échelle, la remisa sous le hangar à l’abri des intempéries, puis vint m’embrasser. Plus d’un an était passé depuis notre dernière rencontre. Nous nous étions seulement appelés quelques fois. Ses pommettes osseuses heurtèrent les miennes. Elles me semblèrent plus anguleuses qu’avant, comme si sa peau se repliait inexorablement. Ses cheveux sel et poivre à la George Clooney ombrageaient ses yeux ronds et noirs. Ses traits s’étaient creusés, mais il gardait toujours sur ses lèvres un sourire d’enfant prêt à reprendre du service. C’était pour moi ce qui le caractérisait le mieux, ce sourire.

— J’ai vu que tu as repeint ton mur d’enceinte…

— M’en parle pas…

Récemment, il avait trouvé des mots tagués en rouge sur toute sa largeur : « Les bicots dégagez ! » En lettres majuscules. Sans fautes d’orthographe. Révolté, il était allé déposer une main courante au commissariat, mais l’inspecteur avait refusé de l’enregistrer sous prétexte que la police avait d’autres chats à fouetter en cette période de plan Vigipirate.

— Dans quel pays on vit ? maugréa-t-il, dégoûté, tout en cueillant sous son cerisier des pendants d’oreilles écarlates. (Il m’en tendit deux.) Elles sont délicieuses… des Burlat… Il cracha un noyau.

Sa voix se tapissa de mélancolie :

— La maman les adorait… Alors, c’est quoi, ce rêve affreux avec elle que tu étais si pressé de me raconter ?

Son vieux français paysan… le papa, la maman… m’amusait toujours. Depuis tout petit, il calait un article devant les prénoms, un y devant les verbes… il devait y ranger, y manger… il allait aucoiffeur, au dentiste et au docteur. Un vrai Lyonnais du terroir. Dire que les Mazarini le considéraient comme un étranger avec des symptômes d’assimilation aussi flagrants !

Il m’écouta lui dérouler mon cauchemar, le corps de travers, les yeux rivés sur le cerisier majestueux.

— On doit rentrer à Sétif. Notre maison prend l’eau de partout…

— J’avais oublié que tu étais médium…

— C’est pas une blague, j’ai vu les vagues. Elles l’engloutissaient…

Déçu, il cracha un autre noyau dans sa main et le fixa comme une boule de cristal.

— Tu aurais dû me le dire au téléphone, je t’aurais évité le déplacement… Cette maison, ce n’est plus mon problème, tu le sais… elle a pourri la vie du papa, elle n’empoisonnera pas la mienne.

— Ne dis pas « fontaine, je ne boirai pas de ton eau ». Un jour, tu seras bien content de la retrouver quand tu en auras marre d’habiter là, comme un ermite, et de faire la guerre aux voisins…

— C’est eux qui me font la guerre, pas moi. Nuance.

— Y a vraiment plus que les arbres qui t’intéressent ?

Il se tourna vers eux.

— Exact. Regarde-les ! Ils sont beaux, silencieux, utiles, autonomes, apaisants, rafraîchissants… Ils ne construisent pas de piscine et ne font pas de tapage nocturne !

Les arbres, c’était toute une enfance à laquelle il se raccrochait encore du bout des ongles. Nous avions grandi avec eux, en même temps, dans les baraquements des bords du Rhône. Il avait construit dans leurs entrelacs des cabanes de trappeurs, sur le modèle de celles de Blek le Roc et de Zembla, chassé les rapaces à la fronde, fumé des lianes aussi aromatiques que des cigares cubains. Il avait étudié les ramifications de leurs racines et appris leur langue de bois. Grâce à eux, il s’était élevé. Chêne, cèdre, saule pleureur, hêtre, acacia, peuplier… il en connaissait les espèces beaucoup mieux que les chefs-lieux de départements français, les affluents de la Seine, l’histoire des rois Louis ou les récitations de Paul Verlaine.

Au cours de sa scolarité, il avait désorienté plus d’un conseiller d’orientation et, finalement, aucun n’avait jamais détecté ses dons pour le végétal et sa secrète ambition : être embauché dans l’arboretum du parc de la Tête d’Or jouxtant notre bidonville. À quatorze ans, quand il avait fallu lui trouver une vocation, on lui avait demandé de choisir une branche pour son futur métier. Il avait déclaré sans hésiter : « Celle d’un arbre ! » On lui avait collé un blâme pour insolence, alors qu’il ne plaisantait pas du tout. Son sourire coutumier, en biseau sur les lèvres, lui avait coûté une carrière. On lui avait froidement soumis le choix entre un CAP de chaudronnier et un CAP de fraiseur-ajusteur. Allergique aux fraises, il s’était lancé dans le chaudron. Ce fut un beau gâchis. Personne, à part moi, ne l’avait jamais entendu réciter le Lyonnais Antoine de Saint-Exupéry : « Planté dans la terre par ses racines, planté dans les astres par ses branchages, l’arbre est le chemin de l’échange entre les étoiles et nous. » C’est une phrase époustouflante qu’il connaissait par cœur et qu’il me déclamait sans respirer, en serrant le ciel entre ses yeux, d’un seul tenant. Parfois même, il en intervertissait le mot « branchages » par « cimes » pour corriger Saint-Ex en faisant la rime.

Il m’offrit d’autres cerises. Au bout de ses mains faites pour les arbres, ses doigts longs et torsadés pendaient comme de vieilles branches.

« À sa mort, tu as juré au papa de t’occuper de sa maison, lui rappelai-je. Après tout, les bicots devraient rentrer chez eux, non ? »

Nous nous dirigeâmes vers sa véranda. « Chez nous, c’est où ? » questionna-t-il en donnant un coup de pied dans un bout de ferraille à terre. Il réitéra que les élucubrations et autres adages sur le mal du pays n’étaient plus de son âge. Le dernier voyage, cinq ans auparavant, lui avait amplement suffi. Il avait mis les clefs sous la porte de ses illusions.

C’était lors de l’expédition avec Annette Smith, notre amie californienne qui voulait une dernière fois revoir l’Algérie de son enfance. Ce séjour avait été si éprouvant pour lui qu’il avait rayé son pays natal de sa géographie mentale. Si la vaillante dame avait, sur son fauteuil roulant, réalisé son rêve de retour à Dellys, en Kabylie, depuis Malibu, Californie, lui ne souffrait plus le mot « nostalgie ». Il en avait fini avec lui. Et tant pis si là-bas notre maison tombait en ruine, si les sépultures de nos parents étaient colonisées par les ronces et si les locataires ne versaient plus le moindre centime pour le loyer.

À l’entrée de son bunker, il s’arrêta devant une vieille photo de notre père, punaisée au mur, où il était en veston, son sac ouvrier en bandoulière, face au Grand Bazar. On ne pouvait pas lui donner d’âge. Il avait toujours fait vieux, de toute façon. À cause de sa vie pleine de bosses. Elle n’avait été qu’un chapelet d’épreuves et de douleurs à égrener en serrant les dents. D’ailleurs, plongé dans l’atmosphère de cette photographie, je me souvins d’un détail : je ne l’avais jamais vu pris d’un fou rire. Pas une seule fois. Il ne se laissait jamais aller aux effusions, comme si une bouche trop grande ouverte risquait de laisser entrer les démons.

Sur la photo, on devinait qu’il se forçait à sourire devant l’appareil.

Assis sur son canapé en cuir rouge style Bristol, je respirais l’air poussiéreux de la maison inanimée de Samy. La vie et l’enfance l’avaient désertée. Les murs n’avaient plus de conte à raconter depuis que ses trois enfants et sa femme étaient partis pour vivre leur vie. De la famille, il avait fait le deuil et se consacrait à l’économie de la solitude.

Il prépara du café, m’avertissant qu’actuellement c’était la pagaille au bled, vraiment pas le bon moment pour y aller.

— La pagaille, ah non ! le contredis-je. C’est une révolution… Des millions de personnes sont dans les rues pour réclamer la liberté…

— La liberté ! Ah, épargne-moi tes mots bidon.

— Le monde change, Samy, et toi tu me parles encore de la piscine de tes voisins… tu devrais te libérer toi aussi… Tu as toujours besoin de te bagarrer contre quelqu’un pour exister… c’est pas vrai ?

Offusqué, il voulut savoir si je faisais allusion aux chicanes qu’il avait toujours eues avec notre père.

— Non, pas spécialement…

— Alors pourquoi tu souris ?

Je dis que je repensais à notre enfance où nous étions libres à la folie, quand nous montions dans des avions de bois, nous prenions la mer sur des chambres à air de camion Berliet pour aller dans la baie d’Hudson, le lac Ontario et le désert de Libye cher à Saint-Exupéry.

Le café bouillant projeta ses dernières gouttes sur la paroi de la machine italienne. Il éteignit le feu. Posa deux tasses sur la table.

— Je ne veux plus aller dans ton pays de fous… D’ailleurs, je me demande bien pourquoi il te manque autant tout à coup…

— La révolution, Samy ! La Révolution ! T’as pas envie de te soulever toi aussi ?

— Me soulever ? Pour ça, je monte dans mon chêne…

— Non, je te parle sérieusement…

— Leur excitation fera pschitt, crois-moi, ils rentreront chez eux et tout continuera comme avant. En pire, bien sûr, comme toujours. C’est ce qui s’est passé en 1789 à Paris aux ronds-points, et en 2019 on a encore les Gilets jaunes aux mêmes ronds-points, alors tu vois à quoi mènent tes soulèvements… L’histoire, c’est comme la Terre, elle tourne toujours autour du même axe, du même Soleil et des mêmes rengaines de ses habitants impossibles à consoler, répondit-il en servant le café.

— Cette semaine, y a des super promotions sur Aigle Azur…

— En plus, si tu te fais prendre par les militaires dans une de leurs manifestations du vendredi, toi, en tant qu’ancien politique français, binational, tu vas le payer cher… Je te le dis. Ils te balanceront en prison et te dénonceront à l’opinion comme espion… ils crieront à l’ingérence française dans leur pays souverain…

— Tu te fais des films…

— Du lait dans ton café ?

— Cent cinquante euros Lyon-Sétif…

— Du sucre ? poursuivit-il avant de demander si ce tarif-là était valable pour l’aller-retour.

Après confirmation, il ouvrit son ordinateur et découvrit les promotions de la compagnie.

— OK, on y va. Mais je te préviens : à la moindre insulte, à la moindre contrariété, je plaque tout et je mets les voiles… Je n’ai pas oublié comment tu m’as chauffé les nerfs avec la Annette Smith…

Heureux de mon succès, je sortis de la maison et remontai dans ma voiture.

— T’as même pas bu ton café.

— Je me suis mis au thé depuis des années.

— T’aurais pu le dire avant. J’aime pas le gaspillage, tu le sais, pourtant !

Extraits

Commenter ce livre