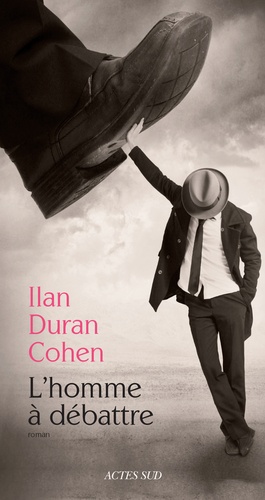

L'homme à débattre

Ilan Duran Cohen

En épousant la fille du tout-puissant patron de l'usine de carrelage locale, Clément a réussi sa vie au-delà de ses espérances : il a sécurisé sa "zone de confort", s'est mis à l'abri du mauvais goût, du besoin matériel et de la médiocrité ambiante. Mais un tragique accident de voiture qui laisse sa jeune épouse dans un état critique menace cet équilibre douillet et met au jour la sombre mécanique des interdépendances.

J'aime quand les rêves se réalisent. Encore faut-il pouvoir rêver. J'aime le regarder conduire. Cette impression de légèreté, comme si plus rien ne pouvait nous résister, nous planons tous les deux, je suis heureuse, c'est une catastrophe, pas un accident. Je suis amoureuse. C'est décidé, réfléchi, prémédité. Je suis coupable de la pire des monstruosités.

Mon histoire est ridicule, mais c'est la mienne et je m'en suis sortie en cachant tout cela aux tréfonds de mon quotidien. Rien, jamais, rien n'est apparu de mes obsessions, elles m'appartiennent et je n'ai jamais souhaité les partager. Le teint de ma peau est toujours resté parfait, malgré les années, je sais me maquiller et j'ai forcé un peu sur les couleurs pour effacer mon petit tourment de quatre sous. Ma bouche est devenue plus ravageuse et par le jeu habile de mes fards à paupières, mon regard les a maintenus étonnés encore et toujours. Les hommes, quel que soit leur âge, m'ont toujours complimentée sur mon physique. Et pourquoi je n'ai jamais fait de cinéma, et suis-je une ancienne miss ? Et qu'est-ce que je fais ici dans cette ville charmante mais si petite ? Et comment va votre cher mari, il est si bon avec nous.

J'avais cinquante-cinq ans, je me sentais si vieille, j'en avais tellement la nausée, j'aurais aimé tout lâcher, errer dans les rues comme une clocharde abandonnée de tous, ne plus me soucier de rien, tout cela était de ma faute.

Mon gendre traversait le temps, le nôtre, avec une aisance que je ne supportais plus. Certes mon cœur battait plus vite, mes rêves étaient plus agités, mais je n'ai jamais replongé dans l'adolescence à cause de lui. J'ai détesté cette période de ma vie. Je ne souhaite aucun retour en arrière. Je voulais le tuer, l'effacer. L'aisance est un don que je ne possède pas. Tout m'est compliqué, même si ça ne se devine pas à mon sourire.

Mon mari, ma fille, mon unique enfant (sa femme), ils étaient toute ma vie, ma vraie réussite. Je devais me raccrocher à eux, me concentrer sur ce qu'il restait encore de notre avenir radieux. Je devais jouer la mélodie de mon bonheur impérissable. Ensemble, la vie nous avait toujours souri et rien ne pouvait résister à notre volonté. Nous étions les rois de cette ville. Nous les nourrissions tous. Nous pouvions les affamer si tel était notre désir.

C'est navrant, cette histoire de vivre en sachant que tout se terminera un jour. J'ai vingt-sept ans. Je n'ai pas peur de vieillir, mais cette idée de la mort me poursuit, c'est trop tôt, je n'ai eu le temps de rien. Je me demande si tous les mecs de mon âge sont pris par cette désagréable sensation. Je suis un mec. Ça veut encore dire quelque chose. Un mec, une bite, un corps de mec, un corps qui plaît, je le sais, je le vois, je le sens, ça veut dire quelque chose. Tout me réussit, je fais juste l'effort de me taire.

Vivre parmi les autres m'emmerde. Je suis différent, comment et pourquoi, je ne sais pas, mais je suis différent et j'aime cette sensation d'être un monstre à l'intérieur. J'ai tué ma femme. Rien ne sera plus jamais comme avant.

- Il y a un assassin en moi.

J'aime bien la gueule du commissaire. Il a une bonne tête qui donne envie de se confier. Je ne me confie pas assez. Je devrais plus sortir les choses. Extérioriser comme aurait dit ce radiologue qui m'a assuré que tout était vraiment en place, à sa place, il n'y avait plus d'inquiétude à ce sujet.

D'habitude, j'ai peur de la police. Toutes les formes de contrôle me rendent malade, l'innocence absolue est une valeur subjective, autant remplir et signer une déclaration de culpabilité sans rien avouer.

Un monstre est en moi.

- Tuez-le et rentrez chez vous, me lance-t-il comme si déjà je le fatiguais avec mes rengaines.

- Ce n'est pas chez moi. Mes beaux-parents ont le double des clés. Vous, vos beaux-parents, ils ont le double des clés ?

Je le fais rire. Je ne fais pas rire grand monde. J'ai horreur des gens persuadés que leur humour est ravageur. Un peu comme tous les comiques à la télé, ils sont payés pour faire rire, attendent les rires satisfaits du public, ils me font pleurer. Eux aussi, j'ai envie de les tuer.

- J'ai divorcé... répond le flic avec une légère expression de découragement. En tout cas, ils vous ont fait une belle maison. Profitez-en. Vous ne jouissez pas assez de la vie, Clément. Je suis sérieux. Un type comme vous, ça devrait jouir plus souvent.

Il dit "Clément" comme s'il se moquait. Je baisse la tête. Il a raison, je ne sais pas jouir. Il continue de m'enfoncer. Il me fait une sorte de morale qui m'insupporte. J'ai envie de tout casser dans son bureau. D'où vient cette violence. J'étais si calme avant. J'étais parfait.

- Clément, ne vous punissez pas. Apparemment, la chance vous aime. Ne la repoussez pas. La chance, c'est comme une femme, il faut savoir la garder.

- Vous faites quoi ce soir ?

- Rentrez chez vous, me dit-il en se grattant les cheveux.

- On ne m'a jamais laissé seul.

- Clément, je suis flic et, croyez-moi, vous n'avez rien à vous reprocher. S'il y avait eu crime vous seriez déjà derrière les barreaux. Mis à part la voiture, tout le monde s'en est plutôt bien tiré. C'est ce qu'il faut retenir de votre dossier.

C'est lui qui avait voulu notre fille. On avait tout essayé, je n'en pouvais plus, peut-être que je n'en voulais pas. Il se mettait sur moi, insistant, tous les soirs, je ne supportais plus le poids de son corps, cette masse à laquelle il fallait se donner, j'y ai perdu mon âme. Il ne me lâchait pas. Il est si aisé de perdre son âme.

Mon mari est dans le carrelage, son père l'était aussi. Qui allait reprendre l'affaire ? Tout était pour elle, je devrais dire pour eux, le couple, elle et lui.

Moi, je n'aime pas travailler. Ça use, tout le monde le sait, et je n'aime pas l'usure. Je ne veux rien faire, m'occuper de la décoration à la rigueur, de leur bien-être à tous, ça me suffit, je n'ai pas d'ambition, la vie passe si facilement, elle est si douce, j'ai fait un bon mariage, tout le monde le sait, tout le monde le dit. Ma vie est plus confortable que celle de mes parents, qu'ils reposent en paix, ma famille, mes cousins, les autres. On oublie si vite, si facilement les mauvaises literies et les matières qui vieillissent mal et nous ternissent, par manque de noblesse et de qualité. Par médiocrité tout simplement.

Il y a donc eu le miracle du don d'ovule, Daph-née serait son prénom, c'était une fille, le nouveau bébé tant attendu devenait l'héroïne de notre film.

J'adore le cinéma, je possède une carte illimitée. Je traîne souvent dans les multiplexes des Halles ou de banlieue, loin de chez moi en tout cas, entre deux séances, les après-midi où l'on m'oublie, je suis seule, je flâne, je rêve en espérant qu'une petite racaille pleine d'énergie et de colère me prendra dans son coin de RER. Le désir me dévore encore, la ménopause n'a rien effacé, je suis en guerre contre la ménopause. Même si je n'ai plus mes règles aujourd'hui, je lui résiste tous les jours et de toutes mes forces. La perte de sang me faisait tant souffrir, je n'ai jamais été régulière, bien réglée comme on dit. Être tributaire du temps à cause de mon corps est une injustice que je ne supporte pas.

Avant la catastrophe, je me chouchoutais jusqu'au bout des ongles. Il me restait une ou deux hormones quelque part, dans les seins ou dans les reins, je n'ai jamais eu de cancer, je suis en bonne santé, j'ai toujours souhaité faire l'amour correctement, à satiété, je ne m'arrêterai jamais. Je n'ai pas assez joui de la vie et je sais maintenant, alors que j'admire son visage et son chagrin, alors qu'il s'agrippe à ce volant comme à une bouée de sauvetage, je sais que j'ai enfin trouvé le bonheur, celui que tout le monde attend, simple, évident, naturel, le mien.

J'ai vu l'intégralité de la série Fast and Furious. Tant qu'il y aura des hommes et des moteurs à trafiquer pour aller plus vite, la saga ne s'arrêtera jamais, quand les héros vieilliront ou mourront, ils les remplaceront aussi. Les Américains font des films qui ne me lassent pas. La lassitude nous tuera.

Je voulais me faire belle, plus que d'habitude, je voulais m'habiller comme pour aller au bal. J'allais surprendre mon joli gendre, chez lui, chez nous, qui sait vraiment ce qui nous appartient encore. Lui et moi, nous sommes des pièces rapportées.

Le désir me dévorait, toujours au même endroit, je n'allais jamais en guérir. Ma vie ressemblait à ces images d'actualité où tout brûle, tout s'inonde, tout est submergé, la vague emporte chaque brindille, chaque meuble sur son passage et moi je ressemble à ces minuscules voitures japonaises devenues de petits jouets incontrôlables qui font demi-tour au milieu d'une route déjà condamnée, vont-ils réussir à aller plus vite que les flots qui les poursuivent doucement pour les dévorer ? Ce matin, je dois marcher, trouver du secours, me tenir droite, toujours, quelqu'un viendra nous aider.

Je voulais me faire belle, pour lui, rien que pour lui. Je savais qu'il était sensible à ma beauté. Ils le sont tous. Il se disait sans doute que sa jeune femme possédait les gènes de sa vieille mère. Elle n'a rien de moi. Elle m'est étrangère. Et la catastrophe n'a fait qu'amplifier les choses.

À cette époque, mon mari ne me regardait plus. Il disait : "Tu as changé quelque chose à tes cheveux ?" Puis il passait à autre chose comme si ma réponse le faisait bailler d'avance. Il ne s'apercevait de rien, ne reconnaissait que son carrelage fabriqué dans son usine française et indépendante, sa fierté, sa jouissance. Pas moi. Nos vies étaient devenues aussi lisses que les sols et les murs qu'il tapissait avec obstination, de père en fils. En fille maintenant.

Ma fille avait perdu sa tête, pas mon gendre. J'ai honte, je crois que j'en étais heureuse, il me reconnaîtrait toujours, pas elle, m'avait-elle jamais reconnue ?

Je n'ai jamais vraiment accepté cette maternité presque obligatoire, le gage de ma survie. Elle avait dû le percevoir. Peut-être qu'au fond, malgré tout, je n'avais jamais vraiment joué mon rôle de mère comme elle le souhaitait. Peut-être que notre complicité était fausse, mal interprétée. Ma fille, pour me punir, s'était réfugiée dans cet ailleurs de l'oubli qui me terrifiait. Je n'aime ni les hôpitaux ni les malades. Elle le savait, tout le monde le savait. Les catastrophes sont contagieuses.

Je ne conduis plus. Je prends le train. La vitesse me fait peur. Je ne suis donc plus un mec normal, j'en suis désolé. Un volant qui tourne pour obéir au cerveau de son chauffeur me terrorise. On devrait être conduits par des machines automatiques et programmées pour le risque. Je ne veux plus courir aucun risque.

Je n'aime pas la gueule des gens dans le train. Ils s'habillent mal, ils sont fatigués, luttent pour leur morceau de banquette, détestent l'autre parce qu'il est arrivé à mieux se faufiler.

J'ai trouvé une place. La tête contre la vitre, j'essaie de dormir. J'ai hésité avant de me reposer sur cette vitre. Elle est sale et grasse. Mais je me sens si las. Une fille pas trop mal joue avec son téléphone. Elle fait glisser l'index sur l'écran, y trace des formes bizarres, des cercles puis des Z. Elle a branché des écouteurs qui l'isolent de l'extérieur. Je la regarde. Elle écoute une chanson de mecs qui aboient leur révolte, le départ de leur père et comment ils se débattent seuls avec leur mère et leur petit frère. Toujours les mêmes cris, les mêmes chansons qui n'ont aucun rapport avec ma vie, heureusement. Ses écouteurs ne sont pas hermétiques, un modèle d'entrée de gamme accessible à tous, ils produisent un crissement qui m'agresse.

Je pose ma main sur son téléphone et arrache doucement la prise des écouteurs. La fille ne réagit pas tout de suite. Peut-être que je lui plais ? Peut-être qu'elle va me baffer ? Je lui lance un sourire malade. Un sourire pour qu'elle se prenne mes dents parfaites et magnifiques dans la gueule. J'ai des dents qui font envie parce qu'elles sont plus blanches que dans les publicités. Rien en moi n'est retouché.

C'est important, l'hygiène des dents. Les gens puent de la gueule mais ils s'en foutent. Ce que les narines de l'autre percevront, ils s'en moquent. Moi j'aime sentir bon. Je fais faire mon parfum chez un grand parfumeur des Champs-Elysées, une formule magique qui sied parfaitement au pH de ma peau et à la teinte de mes cheveux noirs. Je ne ressemble pas aux autres mecs. Je ne pue pas.

- Pardon. C'est le bruit. Ça me cogne dans la tête.

Elle s'excuse. Je lui envoie un regard en forme de plainte. Elle voudra alors me porter secours. Elle s'excuse à nouveau.

- Je vais changer de place..., je lui propose en sachant qu'elle va refuser, me vouloir près d'elle.

- Non, ça va, je baisse... Je deviens sourde à force...

Elle est jeune, le timbre de sa voix est déformé par la médiocrité dans laquelle elle a baigné et dont je me suis échappé. Il faut être vraiment con pour revendiquer ses origines sociales. Moi je crois que l'homme naît pour se renier, s'échapper de son cadre, fuir toujours. C'est ce que j'ai fait. L'homme est une machine à trahir. Ces filles ordinaires ne m'ont jamais attiré tant je les trouve vulgaires et prévisibles. C'est le mystère qui fait bander. Elles ne sont pas mystérieuses.

Sans doute porte-t-elle un tatouage sur l'épaule, ou au bas des reins, en forme de dragon ou de symbole inspiré de la philosophie du surfeur hawaïen. Comme si elle pouvait tenir sur une planche ou se taper un surfeur. Elle a un piercing sur la langue qui rend son élocution aussi lourde que son avenir. Bref, une fille sans intérêt, sans manières, sans argent, avec des rêves et une originalité calqués sur les autres. Je ne serai jamais ordinaire et ma femme, ma belle-famille me permettent de sortir du lot. Grâce à eux, on me regarde différemment. À mon tour, bientôt, je donnerai à bouffer aux autres et je serai sauvé.

- T'es le gendre des Willem ? demande la fille ordinaire en me tutoyant comme si on venait de la même rue.

- Oui... On se connaît ?

- Ma mère travaille à la logistique. Mon père aussi d'ailleurs. Ils connaissent tes parents.

- Ah bon. Tu t'appelles comment ?

- Sandrine Mariani...

- T'as quel âge ? Seize ans ?

- Je viens d'avoir dix-neuf ans ! Je fais plus jeune, je ne vais pas me plaindre... C'est moche pour ta femme.

- Je l'ai tuée.

- Que t'es con. Ils sont indestructibles, ces gens-là. Appelle-moi si t'as besoin d'une chauffeuse. Là, je vais chercher ma caisse au garage. Ils m'ont changé les freins et la direction assistée, et les essuie-glaces... Quand ça casse d'un côté, c'est tout qui suit. Alors je me tape ce train. J'ai horreur du train, toutes ces têtes se ressemblent. Tout le monde est habillé en gris ou en noir. Tu aimes mon tee-shirt ?

- C'est quoi ?

- Saint Seiya.

- Quand j'étais petit, ma mère m'interdisait l'anim' japonaise et les jeux vidéo. Trop violents. J'ai grandi en marge.

- T'as peut-être pas grandi, tout simplement.

Sandrine Mariani arrive à sa station et disparaît. Ses parents sont comme les miens, à la solde de mon beau-père, le saint patron de notre petite ville.

J'ai une femme riche et jolie et je n'en changerai pas. Ma situation est en or. Je resterai collé à ma belle-famille quoi qu'il arrive. Je me suis sorti de mon petit milieu sans trop d'efforts, avec patience et modestie. J'ai été choisi par ma femme et je ne céderai jamais ma place. Cet accident ne changera rien à nos vies.

05/03/2014

255

pages

20,00

€

Extraits

Commenter ce livre