Valéry Laramée de Tannenberg

Extraits

Développement durable-Ecologie

Agir pour le climat. Entre éthique et profit

02/2019

Développement durable-Ecologie

Scénarios d'avenir. Futurs possibles du climat et de la technologie

04/2012

Bas Moyen Age (XIVe au XVe siè

Tannenberg. 15 juillet 1410

04/2024

Histoire de France

De Tannenberg à Verdun : la guerre totale

03/2017

Critique littéraire

Paul Valéry

04/2008

Littérature française

Paul Valéry

05/2022

Critique littéraire

Valéry. Tenter de vivre

04/2014

Critique littéraire

Paul Valéry contemporain

01/1974

Critique

Dictionnaire Valery Larbaud

08/2021

Romance historique

Les remparts de Saint-Valery

05/2021

Littérature française

Paul Valery et Sète

05/2018

Critique littéraire

Paul Valéry. Une vie

01/2016

1969 à 1981

Valéry Giscard d'Estaing

04/2024

Critique

Valery Larbaud, "cosmopolite" des lettres ?

04/2021

Freud

Valéry versus Freud, histoire de rêver...

08/2021

Littérature française

Valère Novarina

07/2015

Critique littéraire

Paul Valéry et l'acte de traduire

06/2019

Tourisme étranger

L'abbaye de saint-valery-sur-somme

06/2012

Histoire de France

Le déshonneur de Valéry Giscard d'Estaing

09/2004

Critique littéraire

Poésies ; La jeune Parque de Paul Valéry

02/2006

Critique littéraire

Exercices de lecture. De Rabelais à Paul Valéry

03/2006

Revues

Cahiers Valery Larbaud N° 59, 2023 : Marie Laurencin - Valéry Larbaud : correspondance, 1920-1929

06/2023

Revues

Cahiers Valery Larbaud N° 58, 2022 : Saint-John Perse - Valéry Larbaud. Correspondance, 1911-1952

05/2022

Critique Poésie

Poétiques de la volonté de croire. Rimbaud, Mallarmé, Valéry

07/2021

Critique littéraire

Paul Valéry : vers le poème-image

11/2019

Critique Poésie

Paul Valéry. Poésie perdue, poésie retrouvée

11/2021

Littérature française

Ainsi parlait Paul Valéry. Dits et maximes de vie

05/2021

Religion

Esquisse d'une christologie

03/1999

Théologie protestante

Théologie et royaume de Dieu

12/2021

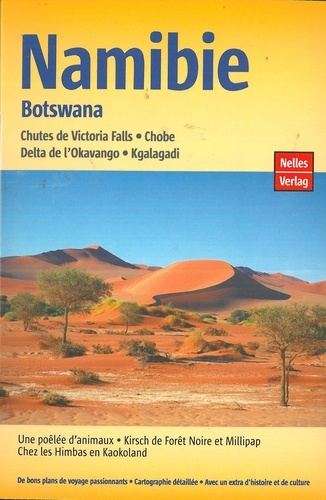

Guides étrangers

Namibie Botswana. Edition 2017

06/2017