Serge Gruzinski, Corinne Vandewalle

Extraits

Littérature française

Les enfants du Château-Vaissier Tome 1

10/2019

Littérature française

Libres tropiques (1968-1980). Tome 2

11/2021

Histoire internationale

Serge Gruzinski, le passeur persévérant

11/2017

Histoire internationale

La machine à remonter le temps. Quand l'Europe s'est mise à écrire l'histoire du monde

10/2017

Histoire internationale

Les Quatre Parties du monde. Histoire d'une mondialisation

04/2006

Philosophie

La Pensée métisse

02/1999

Sciences historiques

L'histoire, pour quoi faire ?

01/2015

Autres pays

Quand les Indiens parlaient latin. Colonisation alphabétique et métissage dans l'Amérique du XVIe siècle

10/2023

Histoire internationale

La guerre des images. De Christophe Colomb à "Blade Runner" (1492-2019)

01/1990

Histoire internationale

L'aigle et le dragon. Démesure européenne et mondialisation au XVIe siècle

01/2012

Encyclopédies de poche

Le destin brisé de l'empire aztèque

10/2010

Histoire internationale

Les hommes-dieux du Mexique. Pouvoir indien et société coloniale, XVIe-XVIIIe siècles

01/1985

Généralités

Conversation avec un métis de la Nouvelle-Espagne

03/2021

Littérature française (poches)

Corinne ou L'Italie

02/2020

Littérature française

Corinne ou l'Italie Volume 3

01/2023

Littérature française

Corinne ou l'Italie Volume 1

01/2023

Littérature française

Corinne ou l'Italie Volume 2

01/2023

Littérature française

Corinne ou l'Italie Volume 4

01/2023

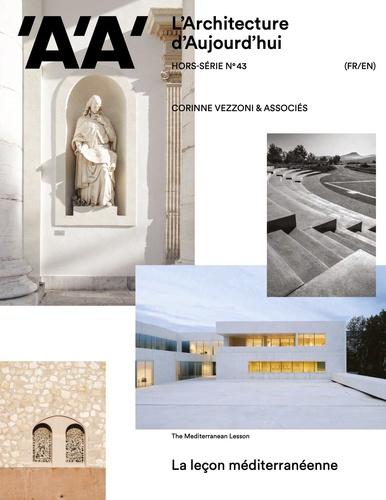

Architecture

L'architecture d'aujourd'hui Hors-série N° 43, janvier 2023 : Corinne Vezzoni & Associés

12/2022

Critique littéraire

Corinne à la page. Analyse du roman de Mme de Staël, "Corinne ou l'Italie"

01/1999

Histoire internationale

HISTOIRE DU NOUVEAU MONDE. Tome 1, De la découverte à la conquête 1492-1550

02/1996

Histoire internationale

HISTOIRE DU NOUVEAU MONDE. Tome 2, Les métissages

10/1993

Religion

DE L'IDOLATRIE. Une archéologie des sciences religieuses

10/1988

Thrillers

Crimes à Avignon. Corinne ma p'tite chouette

08/2021

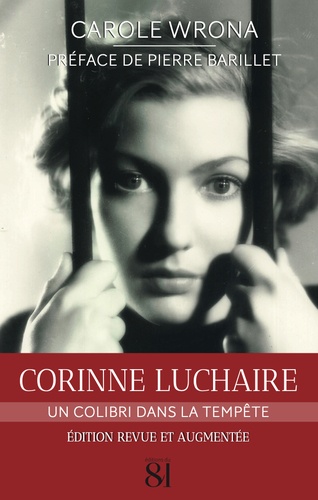

Acteurs

Corinne Luchaire. Un colibri dans la tempête, Edition

06/2022

Littérature française

Serge

Littérature française

Serge

09/2022

Littérature française

Serge

03/2023

Histoire rurale

Environnement, territoires et sociétés. Etudes interdisciplinaires offertes à Corinne Beck

09/2021

Loisirs et jeux

Le carnet de Corinne - Lignes, 96p, A5 - Jacquard Bleu Gris Taupe

03/2015