Repenser le rôle de l'intellectuel

Extraits

Ouvrages généraux

Repenser le rôle de l'intellectuel

Face à des jugements erronés, des déviations idéologiques et des faux pas politiques, la place des penseurs dans notre société est remise en question. Pourtant, dans un monde en pleine mutation, nous cherchons des repères, des orientations et des visions d'avenir.

Devant ces défis et ces questionnements pressants, il est impératif de redéfinir le rôle des esprits éclairés d'aujourd'hui et de demain. Dans cette optique, vingt-trois écrivains de renom se penchent sur cette question, apportant leur expertise critique et philosophique.

Le dialogue est lancé, ouvert et respectueux, car c'est notre avenir en jeu, à une époque où la société semble vaciller et où l'essence même de l'humanité est interrogée. L'implication de ces penseurs, défenseurs de valeurs fondamentales telles que la liberté, la raison, la vérité, la justice et les droits humains, est ici envisagée comme un véritable humanisme.

06/2023

Sciences politiques

Raison & liberté. Sur la nature humaine, l'éducation & le rôle des intellectuels

04/2010

Sociologie

Qu'est-ce qu'un intellectuel européen ? Les intellectuels et la politique de l'esprit dans l'histoire européenne

02/2007

Critique littéraire

L'intellectuel engagé

10/2011

Bilinguisme

Enjeux sociodidactiques pour une éducation plurilingue. Repenser le rôle des langues de socialisation à l’école algérienne

03/2024

Critique

Repenser l'Enéide

11/2022

Ethnologie

Repenser l'hérédité

09/2009

Philosophie

L'opium des intellectuels

02/2004

Critique littéraire

L'épuration des intellectuels

03/2017

Ouvrages généraux

Le retour de l'exil. Repenser le sens commun

02/2021

Sociologie

Le savoir-vivre intellectuel

11/2006

Philosophie

Alain. Le premier intellectuel

02/2006

Témoins

Charles de Foucauld. Tome 2, Le temps de l'intellectuel

04/2021

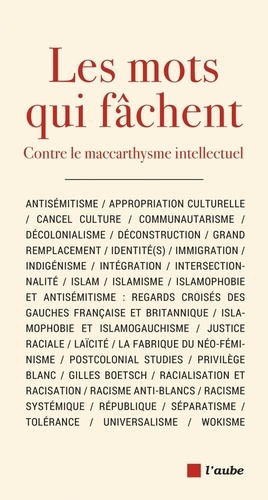

Sociologie

Les mots qui fâchent - Contre le maccarthysme intellectuel. Contre le maccarthysme intellectuel

Sociologie

Maurice : intellectuels et champs intellectuels

09/2019

Sciences politiques

Le socialisme des intellectuels

06/2014

Sociologie

Repenser l'égalité des chances

01/2010

Ouvrages généraux

Le rôle social de l'Officier

01/2023

Economie (essai)

Repenser la pauvreté

01/2012

Sciences politiques

Repenser la démocratie

11/2010

Non classé

Repenser le droit Africain

03/2020

Droit

Repenser le Droit public

03/2013

Energie

Repenser les choix nucléaires. La séduction de l'impossible

01/2022

Science-fiction

La Rose de Djam Tome 3 : Le pôle du monde

01/2020

Littérature française

Le rôle de Bart

01/2005

Gestion

La destruction de l'humain : panser ou repenser le coaching

01/2021

Policiers

Le rôle de la guêpe

09/2018

Sciences historiques

La fin de l'intellectuel français ? De Zola à Houellebecq

08/2020

Histoire internationale

Laurent Gbagbo. L'Intellectuel et Le politique

09/2010

Philosophie

Les épreuves de l'exil. Repenser les termes de la politique

01/2017