Récits de la ville malade. Essai de sociologie urbaine

Extraits

Sociologie urbaine

Récits de la ville malade. Essai de sociologie urbaine

04/2021

Que-sais-je ?

La sociologie urbaine. 7e édition

03/2022

Sociologie

Pour la sociologie urbaine

03/2019

Sociologie

Sociologie urbaine. 4e édition

04/2015

Sociologie urbaine

Sociologie urbaine du Maghreb. Ville, individu et ségrégation sociale

08/2021

Sociologie

Introduction à la sociologie urbaine. 2e édition

05/2019

Sociologie

Sociologie de la maladie et de la médecine

01/2017

Sociologie

D'une ville à l'autre. La comparaison internationale en sociologie urbaine

03/2019

Sociologie

Revue de l'Institut de sociologie 2020 : Sociologie des nouvelles marges urbaines

09/2021

Littérature française

Légendes urbaines. Récits

04/2024

Sociologie

La raison polythéiste. Essai de sociologie quantique

10/1991

Sociologie

Logiques des actes de parole. Essai de sociologie

03/2022

Littérature française (poches)

Récits de mon île. Contes urbains

05/2013

Beaux arts

Planification urbaine. La ville en devenir

08/2020

Beaux arts

Ville et agriculture. Innovations architecturales, urbaines et territoriales

09/2019

Sociologie

Le quotidien de la psychiatrie. Sociologie de la maladie mentale

04/2008

Urbanisme

(Dé)construire la ville. Les villes en décroissance, laboratoire d'une production urbaine alternative

02/2022

Géographie

Morphologie urbaine. Géographie, aménagement et architecture de la ville

06/2004

Sociologie

Les voix de la ville. Introduction à la sociolinguistique urbaine

11/2011

Sociologie

Le retour de l'acteur. Essai de sociologie

11/1997

Philosophie

Terre urbaine. Cinq défis pour le devenir urbain de la planète

04/2016

Sciences politiques

Maudire la ville. Socio-histoire comparée des dénonciations de la corruption urbaine

09/2021

Urbanisme

Ville numérique. La qualité urbaine en question

11/2021

Sociologie

Explorer la ville. Eléments d'anthropologie urbaine

02/1983

Sociologie

La crise du lien social. Essai de sociologie critique

12/1993

Notions

Tomber malade, devenir fou. Essai de phénoménologie existentielle

05/2021

Agriculture

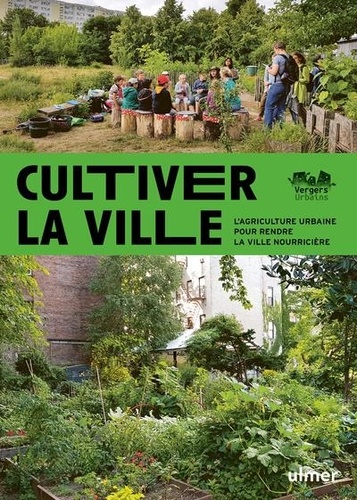

Cultiver la ville. L'agriculture urbaine pour rendre la ville comestible

03/2023

Littérature russe

Au pied de la pyramide. Essais & récits

03/2021

Géographie

La France, une géographie urbaine

10/2010

Uurbanisme

Terres urbaines. Valeurs positives pour la ville de demain

12/2022