Mondes ruraux et classes sociales

Extraits

Sociologie

Mondes ruraux et classes sociales

11/2018

Ethnologie

Territoires, culture et classes sociales

10/2019

Sociologie

LANGAGE ET CLASSES SOCIALES. Codes socio-linguistiques et contrôle social

09/1993

Sociologie

Esquisse d’une psychologie des classes sociales

02/2023

Sociologie

Stratification et classes sociales. La société française en mutation, 5e édition

09/2004

Sociologie

Actes de la recherche en sciences sociales N° 191-192, mars 2011 : Légitimités culturelles. Classes sociales et modes de domination (2)

03/2012

Géographie

Dynamiques des espaces ruraux dans le monde

06/2011

Sociologie

L'avenir confisqué. Inégalités de temps vécu, classes sociales et patrimoine

08/2023

Sociologie

Classes sociales et politique au Portugal. Pratiques du métier de sociologue

05/2019

Histoire de la population

Les fermiers. La classe sociale oubliée

04/2023

Sociologie

Classes populaires et usages de l'informatique connectée. Des inégalités sociales-numériques

01/2022

Histoire internationale

Mondes nouveaux et Nouveau Monde. Les utopies sociales en Amérique latine au XIXe siècle

05/2014

Sociologie

Actes de la recherche en sciences sociales N° 215, décembre 2016 : Les classes sociales au foyer

01/2017

sociologie des organisations

Innovations sociales. Leviers pour une transition sociale, économique et environnementale

06/2023

Sciences politiques

Le monde en feu. Violences sociales et mondialisation

09/2007

Géographie

Les espaces ruraux en France

09/2018

Sociologie politique

Contestation sociale à bas bruit en Russie. Critiques sociales ordinaires et nationalismes

01/2022

Sociologie

Violences urbaines, violence sociale. Genèse des nouvelles classes dangereuses

06/2013

Géographie

Géographie des espaces ruraux

05/2018

Philosophie du droit

Justice sociale et juges. Les juges, nouveaux acteurs des luttes sociales ?

05/2021

Sociologie

D'ambition à zizanie. Lexique illustré de la France contemporaine

01/1983

Géographie rurale

Design des mondes ruraux. Ce que le design fait à la campagne (et réciproquement)

01/2024

Humour

Paruraux. Moitié parisiens, moitié ruraux

05/2022

Ecologie politique

Ecolos, mais pas trop... Les classes sociales face à l'enjeu environnemental

04/2024

Psychologie, psychanalyse

L'identité en psychologie sociale. Des processus identitaires aux représentations sociales

06/2008

Animaux, nature

Chasses à travers le monde

04/2018

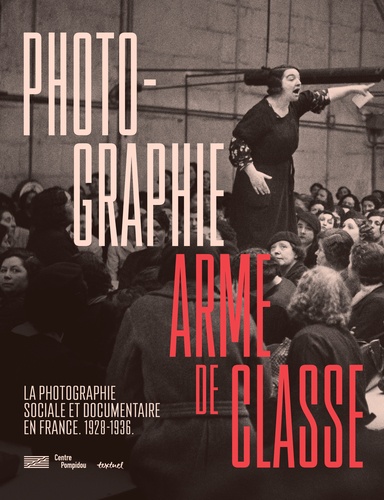

Photographie

Photographie, arme de classe. La photographie sociale et documentaire en France (1928-1936)

10/2018

Sociologie

Des sciences sociales à la science sociale. Fondements anti-utilitaristes

04/2018

Travail social

Vie Sociale N° 41/12 : L'enchevêtrement des administrations sociales

09/2023

Sociologie

Matière sociale. Esquisse d'une ontologie pour les sciences sociales

04/2022