Les Françaises, les Français et l'épuration. 1940 à nos jours

Extraits

Histoire de France

Les Françaises, les Français et l'épuration. 1940 à nos jours

04/2018

Histoire de France

L'épuration. 1944-1949

01/2011

Histoire de France

La société française de 1945 à nos jours

10/2018

Histoire de la musique

Les musiciennes françaises. Des origines à nos jours

07/2022

Histoire de France

Une épuration ordinaire (1944-1949). Petits et grands collaborateurs de l'administration française

04/2018

Religion

Les crises du catholicisme français. De la révolution française à nos jours

05/2010

Critique littéraire

Etats des lieux dans les récits français et francophones des années 1980 à nos jours

01/2019

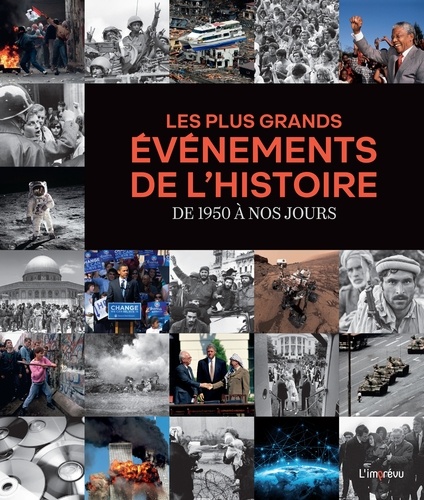

Généralités

Les plus grands événements de l'histoire. De 1950 à nos jours. De 1950 à nos jours

10/2023

Géopolitique

Géopolitique de la projection aérienne française de 1945 à nos jours

11/2022

Sociologie politique

À la droite du Père. Les catholiques et les droites de 1945 à nos jours. Les catholiques et les droites de 1945 à nos jours

10/2022

questions militaires

Les hommes du Maréchal. La légion française des combattants 1940-1944

01/2023

Histoire de France

L'internement des Nomades, une histoire française (1940-1946)

07/2019

Histoire de France

Les écoutes radio dans la Résistance française. 1940-1945

01/2017

Histoire de France

Les Français et les armes à feu de 1789 à nos jours. Hommage à François Cochet

04/2018

libération, épuration

La non-épuration en France. De 1943 aux années 1950

04/2023

Histoire de France

La non-épuration en France. De 1943 aux années 1950

08/2019

Etats-Unis (XXe et XXIe siècle

Les présidents américains. De 1945 à nos jours

10/2021

Histoire de France

C'est nous les Africains. L'épopée de l'armée française d'Afrique 1940-1945

02/2006

Ouvrages généraux et thématiqu

Les épurations de l'armée française (1940-1966). Le conflit de devoir de l'officier

04/2021

Thèmes photo

Les Français au travail 1945-1980. Archives photographiques de La Documentation française

10/2021

Histoire de France

Les français sous les bombes alliées. 1940-1945

04/2014

Histoire de France

Les Français sous les bombes alliées (1940-1945)

04/2019

Sciences historiques

Histoire de la marine française. Des origines à nos jours

11/1977

Histoire des idées politiques

Les grands discours à l’Unesco de 1945 à nos jours

02/2021

Romans, témoignages & Co

Les combattants de l'ombre. La résistance française 1941/1944

03/2023

Histoire de France

La santé des dirigeants français. De François 1er à nos jours

11/2016

Critique littéraire

L'Académie française au fil des lettres. De 1635 à nos jours

08/2010

Communication - Médias

Les politiques audiovisuelles en France de 1945 à nos jours

09/2021

Histoire des idées politiques

Antifascisme(s). Des années 1960 à nos jours

10/2022

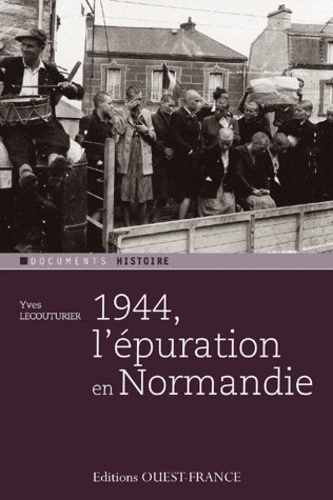

Histoire de France

1944, l'épuration en Normandie

03/2011