Les écrivains dans la Deuxième Guerre mondiale

Extraits

Histoire de France

Les écrivains dans la Deuxième Guerre mondiale

01/2021

Histoire de France

La Deuxième Guerre mondiale

01/2010

Policiers

La paix des dupes. Un roman dans la Deuxième Guerre mondiale

10/2012

Critique littéraire

Les écrivains dans la Grande Guerre

11/2018

Histoire de France

La France dans la deuxième guerre mondiale 1939-1945. 4e édition

06/2011

Histoire de France

Passeurs, fugitifs et espions. L'Andorre dans la Deuxième Guerre mondiale

08/2010

Cinéma

La Deuxième Guerre mondiale au cinéma. Le jeu trouble des identités

07/2017

Histoire internationale

L'effort de guerre de l'Afrique. Le Gabon dans la Deuxième Guerre mondiale (1939-1947)

05/2011

Littérature française

Histoire d'une famille juive pendant la Deuxième Guerre mondiale

09/2023

Histoire internationale

Alexandrie dans la Première Guerre mondiale

11/2018

Europe centrale et orientale

Les relations polono–juives à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale

11/2021

Histoire régionale

Les Basses-Pyrénées dans la Seconde Guerre mondiale

11/2021

Histoire de France

UN AMOUR FRANCO-ALLEMAND PENDANT LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE. La Lande

04/1998

Sciences historiques

La Loire dans la Seconde Guerre mondiale

11/2010

Histoire de France

La France dans la Première guerre mondiale

05/1999

Lycée parascolaire

La France dans la Seconde guerre mondiale

06/1998

De la Révolution à nos jours

La France dans la Seconde Guerre mondiale

07/2021

Vichy

Vichy et les préfets. Le corps préfectoral français pendant la deuxième Guerre mondiale

08/2021

Philosophie

La Guerre mondiale

03/2011

Histoire de France

Sombres bourreaux. Collabos africains, antillais, guyanais, réunionnais et noirs américains dans la Deuxième Guerre mondiale

11/2019

Histoire internationale

L'Algérie dans la Seconde Guerre mondiale

11/2015

Histoire de France

Quatre stratèges dans la Seconde Guerre mondiale

03/2015

Histoire internationale

Le jeu mondial dans les Balkans. Les relations gréco-yougoslaves de la Seconde Guerre mondiale à la Guerre froide (1941-1956)

05/2011

Histoire internationale

Mémoires de guerre d'un combattant kabyle. De la Deuxième Guerre mondiale à la guerre d'Algérie

12/2016

BD tout public

La Seconde Guerre mondiale dans la bande dessinée

07/2015

Histoire internationale

Bombarder l'Allemagne. L'offensive alliée sur les villes pendant la Deuxième Guerre mondiale

02/2014

Histoire de France

Crises de mémoire. Récits individuels et collectifs de la Deuxième Guerre mondiale

04/2012

Critique littéraire

La Guerre des écrivains. 1940-1953

09/1999

Documentaires jeunesse

La Seconde Guerre mondiale

03/2013

Histoire de France

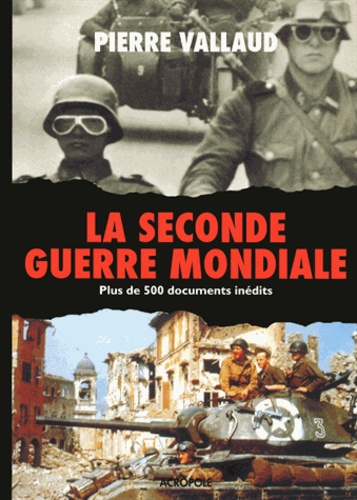

La Seconde Guerre mondiale

10/2010