Le Vol de Piatakov. La collaboration tactique entre Trotsky et les nazis

Extraits

Généralités

Le Vol de Piatakov. La collaboration tactique entre Trotsky et les nazis

09/2021

Histoire de France

Dictionnaire de la Collaboration. Collaborations, compromissions, contradictions

10/2014

Histoire internationale

La zone grise. Entre accomodement et collaboration

04/2010

Voile

Les clés de la tactique. Régate et statégie

01/2022

Histoire internationale

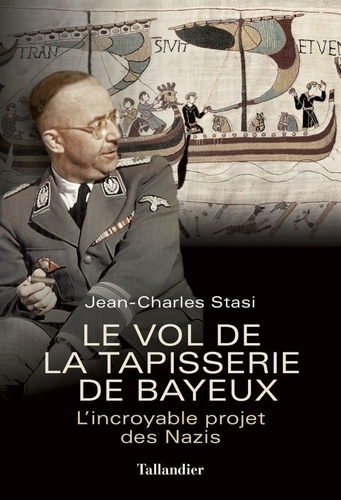

Le vol de la tapisserie de Bayeux. L'incroyable projet des Nazis

10/2018

Histoire internationale

Trotsky

02/2017

Littérature française

TROTSKY ETC

09/1969

Histoire internationale

Le fils oublié de Trotsky

01/2012

Histoire des idées politiques

Découvrir Trotsky

03/2023

Esotérisme

Les francs-maçons sous l'Occupation. Entre résistance et collaboration

02/2016

Beaux arts

Tactique navale, recherche des principes primordiaux et fondamentaux de toute tactique navale

03/2020

Critique littéraire

La littérature de la défaite et de la collaboration

09/1995

Histoire militaire

Pages de tactique

04/2023

Histoire de France

Les Nouveaux Temps et l'idéologie de la collaboration

01/1974

Policiers

Trotsky se fait la paire

06/1983

Histoire de France

Montoire. Les premiers jours de la collaboration

12/1996

Philosophie de la chimie et de

Les tactiques de Chronos

02/2021

Histoire internationale

Einsatzgruppen. Les commandos de la mort nazis

04/2015

Histoire de France

Auschwitz. Les nazis et la "Solution finale"

09/2008

Histoire de France

Un Européisme nazi. Le Groupe Collaboration et l'idéologie européenne dans la Seconde Guerre mondiale

06/2010

Histoire internationale

Trotski

09/2015

Philosophie

La philosophie à l'épreuve d'Auschwitz. Les camps nazis, entre mémoire et Histoire

09/2014

Sciences historiques

L'occultisme nazi. Entre la SS et l'ésotérisme

02/2020

ouvrages généraux

High Trip. Les nazis, le LSD et la CIA

09/2023

Histoire de France

Les élites françaises entre 1940 et 1944. De la collaboration avec l'Allemagne à l'alliance américaine

04/2016

Histoire internationale

La traque des criminels nazis

10/2013

Histoire de France

Vichy, la pègre et les Nazis. La traque des Juifs en Provence

05/2013

Vichy

Abel Bonnard. Plume de la Collaboration

01/2023

Vichy

Histoire de la Collaboration. 1940-1945

06/2021

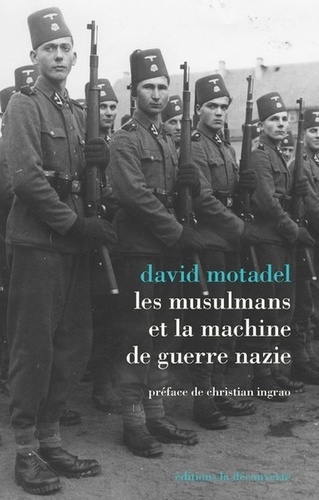

Histoire internationale

Les musulmans et la machine de guerre nazie

02/2019