La sociologie bantoue. Société bantoue

Extraits

Sociologie politique

La sociologie bantoue. Société bantoue

10/2022

Littérature française

La Trinité bantoue

08/2014

Poches Littérature internation

Chaka. Une épopée bantoue

06/2010

Littérature française

Paroles Bantoues

07/2022

Littérature française (poches)

La princesse de Mantoue

05/2014

Littérature française

Noces de Mantoue

03/2009

Beaux arts

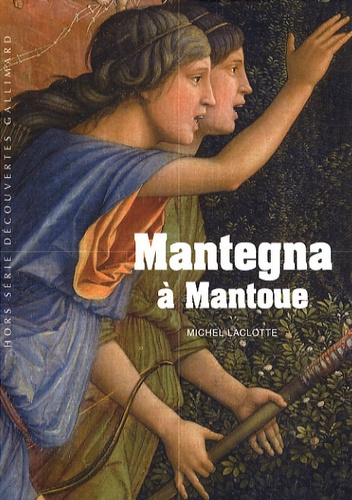

Mantegna à Mantoue

09/2008

Sciences politiques

La gouvernance bantoue traditionnelle : la principauté Amaya

11/2016

Littérature française

J'écris à ma mère bantoue

04/2020

Littérature Allemande

Les amants de Mantoue

09/2023

Littérature étrangère

Tragédie amoureuse au coeur du conflit Bantous-Pygmées

11/2013

Linguistique

Dictionnaire des mots français d'origine bantoue

10/2022

Autres langues

Pour une histoire du munukutuba, langue bantoue

09/2019

Esotérisme

Initiation aux pratiques ésotériques bantoues

07/2019

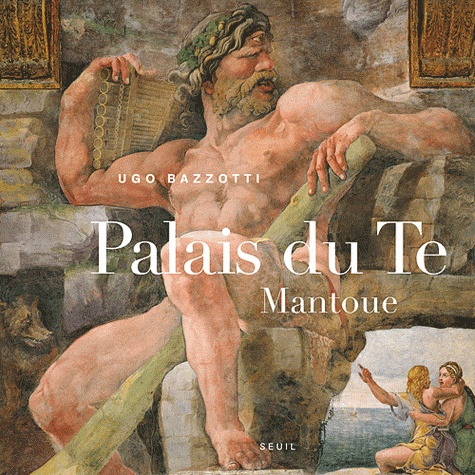

Beaux arts

Le Palais du Te, Mantoue

10/2012

Littérature étrangère

La chambre peinte. Un récit de Mantoue

11/2015

Littérature française

La voleuse de destin - (Éloge à Antoue)

04/2023

Philosophie

La philosophie bantoue. Fac-similé de l'édition de Paris 1949

09/2013

Autres langues

Le rôle des classes nominales dans le fonctionnement des langues bantoues. Le cas du kibeembe, une variante du kikongo

03/2018

Littérature française

Sauvage toi-même !

09/2018

Littérature étrangère

Ma grand-mère bantoue et mes ancêtres les Gaulois. Simples discours

05/2003

Autres langues

Parlons xhosa. Afrique du Sud

06/2011

Livres 3 ans et +

Contes et petites histoires bantous racontés aux enfants du monde. Tome 1

10/2020

Autres langues

Histoire de la langue swahili. De 50 à 1500 après J.-C.

01/2013

Ethnologie

Mythes et rites bantous Tome 2 : Rois nés d'un coeur de vache

03/1982

Sociologie

Sociologie de la religion. Economie et société

10/2013

Sociologie

SOCIOLOGIE ET SOCIETE. Epistémologie de la réception

05/1997

Ethnologie

Mythes et rites bantous Tome 3 : Le roi de Kongo et les monstres sacrés

03/2000

Ethnologie

Les mutations sorcières dans le bassin du Congo. Du ventre et de sa politique

07/2016

Ethnologie

Les Bavira du Sud-Kivu (RDC). Histoire, culture et renaissance d'un peuple bantou

06/2018