La philosophie en france au XIXe siècle

Extraits

Philosophie

La philosophie en france au XIXe siècle

05/2011

Philosophie

La philosophie en France au XXe siècle. Moments

04/2009

Philosophie

La Philosophie en France, première moitié du XIXe siècle

07/2020

Philosophie

La philosophie au XXe siècle

03/1999

Critique Théâtre

Shakespeare et la musique en france (xixe-xxie siecles)

01/2022

Histoire internationale

France & Europe au XIXe siècle

08/2015

Histoire de la philosophie

La philosophie contemporaine. XXe et XXIe siècles.

03/2022

Philosophie

La crise de la philosophie au XIXe siècle

09/1997

Histoire de France

La Vie politique en France au XIXe siècle

01/1990

Sciences politiques

La France républicaine. Histoire politique XIXe-XXIe siècle

03/2017

Musique, danse

Les compositrices en France au XIXe siècle

02/2006

Atlas historiques

Atlas de la France au XIXe siècle

02/2021

Histoire de France

Histoire de l'enseignement en France. XIXe-XXIe siècle

08/2020

Sciences politiques

La politique en France au XXe siècle

11/2010

Théâtre - Essais

La photographie au théâtre. XIXe-XXIe siècles

04/2021

Que-sais-je ?

Histoire intellectuelle de la France (XIXe-XXe siècles)

02/2021

Sciences historiques

Les villes portuaires maritimes en France. XIXe-XXe siècle

09/2015

Histoire et Philosophiesophie

La philosophie des sciences au XXe siècle

03/2011

Histoire de l'Eglise

Une histoire de la Petite Eglise en France. XIXe-XXIe siècle

11/2023

Ethnologie et anthropologie

Vivre en Algérie. Du XIXe au XXe siècle

10/2022

Ouvrages généraux et thématiqu

La France au XIXe siècle. 3e édition actualisée

01/2022

Philosophie

Étude sur la philosophie en France au XIXe siècle. Le socialisme, le naturalisme et le positivisme

07/2020

Histoire de France

La France politique. XIXe-XXe siècle, Edition revue et augmentée

03/2003

Théâtre

Au théâtre ! La sortie au spectacle, XIXe-XXIe siècles

12/2014

Théâtre

Pierrot sur scène. La pantomime en France au XIXe siècle

04/2015

Critique littéraire

Genèses des études théâtrales en France. XIXe-XXe siècles

06/2019

Sciences historiques

Histoire de la presse en France. XXe-XXIe siècles

07/2016

Religion

Christianisme et société en France au XIXe siècle. 1790-1914

05/2001

Philosophie

La philosophie de l'inquiétude en France au XVIIIe siècle

05/1979

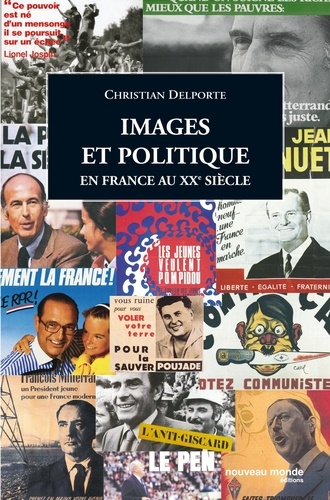

Sciences politiques

Images et politique en France au XXe siècle

10/2006