La philosophie de l'inquiétude en France au XVIIIe siècle

Extraits

Philosophie

La philosophie de l'inquiétude en France au XVIIIe siècle

05/1979

Philosophie

La philosophie en france au XIXe siècle

05/2011

Musique, danse

Dictionnaire de la musique en France aux XVIIe et XVIIIe siècles

11/1992

Histoire de France

La France industrielle aux XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles

07/1993

Musique, danse

La voix du public en France aux XVIIe et XVIIIe siècles

10/2019

Philosophie

La philosophie en France au XXe siècle. Moments

04/2009

Littérature française

Tableau littéraire de la France, au XVIIIe siècle

02/2021

Histoire de France

La France au XVIIIe siècle. 1715-1787

08/2019

Philosophie

L'Ordre des échanges. Philosophie de l'économie et économie du discours au xviiie siècle en France

12/1986

Sciences historiques

La terre et les paysans en France et en Grande-Bretagne au XVIIe et XVIIIe siècles

01/1999

Histoire et Philosophiesophie

La Réception de Malebranche en France au XVIIIe siècle. Métaphysique et épistémologie

04/2019

Décoration

Trésors de monnaies espagnoles dans la France des XVIIe et XVIIIe siècles

05/2019

Théâtre - Pièces

L'Espagne et ses comédiens en France au XVIIe siècle

10/2021

Beaux arts

L'amour peintre. L'imagerie érotique en France au XVIIIe siècle

11/2020

Histoire internationale

La guerre économique franco-anglaise au XVIIIe siècle

03/2008

Critique littéraire

La conversation intérieure. La méditation en France au XVIIe siècle

09/2019

Philosophie

Les libertins érudits en France au XVIIe siècle

05/1998

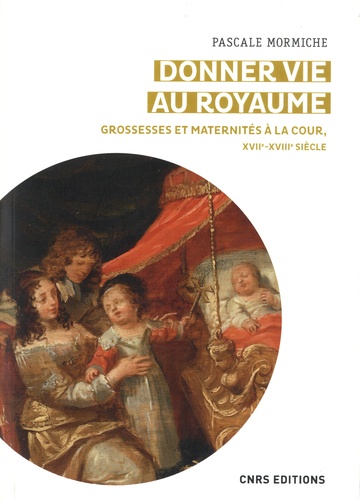

Ouvrages généraux et thématiqu

Donner vie au royaume. Grossesses et maternités à la cour de France (XVIIe-XVIIIe siècles)

04/2022

Histoire internationale

La France et la Russie au XVIIIe siècle, études d'histoire et de littérature franco-russe

11/2020

Critique littéraire

La langue du ciel. Le sublime en France au XVIIIe siècle

01/2000

XVIIe siècle

Apprendre la mer. Au temps de la voile en France XVIIᵉ - XVIIIᵉ S.

10/2022

Histoire de la philosophie

Le Genre des Lumières. Femme et philosophe au XVIIIe siecle

02/2024

Sciences historiques

"Mauvais ménages". Histoire des désordres conjugaux en France (XVIIe-XVIIIe siècles)

09/2019

Histoire de France

La police des Lumières. XVIIe-XVIIIe siècle

04/2018

Histoire de France

La France du XVIIe siècle

06/2012

Sciences historiques

La vie rurale en France. XVIe-XVIIIe siècle

11/1999

Histoire littéraire

Livres d'école et littérature de jeunesse en France au XVIIIe siècle

03/2021

Littérature française

Un Voyageur anglais en France au XVIIIe siècle, Olivier Goldsmith

01/2021

Littérature française

La Femme au XVIIIe siècle

11/2021

Histoire régionale

L’Eglise de Corse en révolutions (XVIIe-XVIIIe siècles)

03/2021