La colonie huguenote de Prusse de 1786 à 1815. La fin d'une diaspora ?

Extraits

Religion

La colonie huguenote de Prusse de 1786 à 1815. La fin d'une diaspora ?

04/2019

Histoire des mentalités

Colonies, traite et esclavage des noirs dans la presse à la veille de la Révolution (1er janvier 1788 - 16 juin 1789). Tome 1, Colonies

02/2022

Histoire de France

Napoléon jour après jour. La chute de l'Empire (1813-1814-1815)

02/2018

Ouvrages généraux et thématiqu

La France à l'assaut de Nice (1515-1815)

07/2021

Littérature française

Une famille Corse. Diaspora - 1825-2013

10/2013

Encyclopédies de poche

La fin des colonies françaises

10/2009

Histoire de France

Journal de guerre (1813-1815)

05/2013

Sciences politiques

Les aléas de la parole publique (1789-1815)

04/2021

Histoire de France

La Marine et les Colonies à l'époque révolutionnaire et impériale. Supplément à la Bibliographie française sur la Marine et les Colonies 1789-1815

10/2019

Romans de terroir

Marghareta la huguenote

05/2008

Histoire des mentalités

Colonies, traite et esclavage des noirs dans la presse à la veille de la Révolution (1er janvier 1788 - 16 juin 1789). Tome 2, Traite et esclavage des noirs

02/2022

Histoire internationale

Souvenirs de la vie privée de Marc Seguin, 1786-1875

09/2020

Histoire de France

Napoléon La dernière bataille. 1814-1815, Témoignages

01/2014

Sciences historiques

Atlas de la Révolution française. Un basculement mondial, 1776-1815, 3e édition

01/2021

Histoire de France

La France des lumières 1715-1789

04/2011

Sciences historiques

La presse à la une. De la Gazette à Internet

04/2012

Histoire de France

Les hommes de Napoléon. Témoignages 1805-1815

03/2011

Histoire de France

Atlas des Camisards. 1521-1789 Les huguenots, une résistance obstinée

07/2013

Genres et mouvements

La fable au siècle des Lumières 1715-1815. Anthologie des successeurs de La Fontaine, de La Motte à Jauffret

10/1991

Critique Contes

La fable au siècle des lumières 1715-1815. Anthologie des successeurs de La Fontaine, de la Motte à Jauffret

Littérature anglo-saxonne

L'intégrale illustrée

10/2023

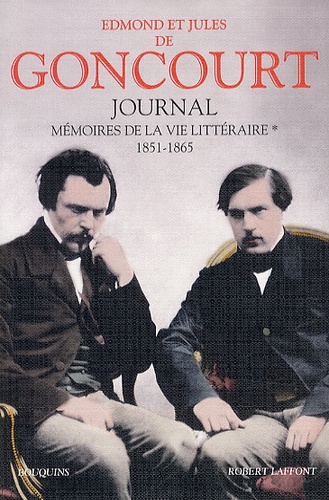

Critique littéraire

Journal. Mémoires de la vie littéraire, 1851-1865

02/2014

Romans noirs

La vigne des huguenots

09/2023

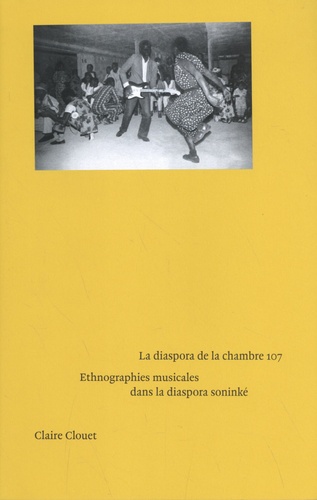

Ethnologie et anthropologie

La diaspora de la chambre 107

02/2021

Littérature française

Les racines de la diaspora

12/2020

Géographie

Atlas de la diaspora iranienne

10/2012

XVIIIe siècle

Les huguenots de Paris et l'avènement de la liberté religieuse. 1685-1789

06/2021

Histoire de France

La paix d'Alès. 27 juin 1629, la fin du parti huguenot ?

08/2010

Science-fiction

Logbook de la colonie

06/2022

Albin michel

La colonie de vacances

04/2021