La République romaine et son empire. 509-31 av. J.-C.

Extraits

Histoire ancienne

La République romaine et son empire. 509-31 av. J.-C.

03/2018

République

La République romaine

10/2023

Histoire ancienne

La république romaine. 133-44 av. J.-C., 4e édition

05/2020

Histoire ancienne

LE HAUT-EMPIRE ROMAIN. 27 av J-C, 235 ap J-C

09/1998

Littérature française

Chroniques de l’empire romain années 30 av. j. c. à 285

10/2022

Histoire ancienne

L'EMPIRE ROMAIN. Tome 1, le Haut-Empire de la bataille d'Actium (31 av J-C) à l'assassinat de Sévère Alexandre (235 ap J-C)

10/1992

Histoire ancienne

L'Empire romain

08/2007

Que-sais-je ?

L'Empire romain

02/2022

Coloriage, gommettes et autoco

L'Empire Romain

06/2023

Documentaires jeunesse

L'empire romain

09/2015

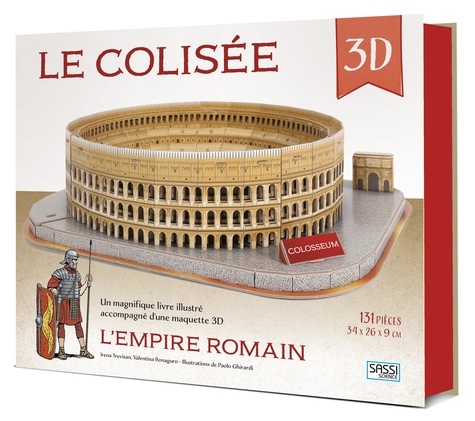

Documentaires jeunesse

Le Colisée 3D. L'Empire romain

09/2019

Histoire ancienne

Les massacres de la République romaine

04/2018

Critique littéraire

Bibliothèque. Tome 1, Codices 1-83, Edition bilingue français-grec ancien

01/1959

Histoire ancienne

Nouvelle histoire de l'Antiquité. Tome 4, Le monde hellénistique, de la mort d'Alexandre à la paix d'Apamée

09/1997

Histoire ancienne

Rome et l'intégration de l'Empire. 44 av. J.-C.- 260 ap. J.-C., Tome 1, Les structures de l'empire romain

05/2010

Histoire ancienne

Histoire Romaine. Livres 36 et 37

11/2014

Histoire ancienne

Les Vandales et l'Empire romain

09/2014

Histoire ancienne

Les gouverneurs et les provinciaux sous la République romaine

09/2011

Histoire ancienne

La vie quotidienne des soldats romains à l'apogée de l'empire. 31 avant J.-C. - 235 après J.-C.

Yann Le Bohec nous plonge dans la vie quotidienne des soldats romains à l'apogée de l'empire, de 31 av. J.-C. à 235 ap. J.-C. : qui étaient les hommes recrutés pour faire la guerre, comment se déroulait une journée au camp, comment les soldats conciliaient leur religion et leur métier, leur vie familiale et leurs loisirs, quelles étaient les punitions, corvées, récompenses...

A partir des sources disponibles (les textes des grands auteurs, l'épigraphie, la papyrologie et la numismatique), et des nombreuses et récentes découvertes des archéologues, notamment les ostraka, les papyrus et les tablettes, l'auteur nous permet de comprendre pourquoi l'armée romaine du Principat a atteint un niveau d'excellence sans exemple dans l'histoire. Avec ce nouvel ouvrage, Yann Le Bohec, le grand spécialiste de l'armée romaine, apporte une contribution précieuse et originale à l'histoire militaire.

#CultureAntique

Empire

La vie quotidienne des soldats romains à l'apogée de l'Empire. 31 avant J.-C. - 235 après J.-C.

05/2023

République

Les révolutions sous la République romaine. Soulèvements, révoltes et rebellions contre l'autorité politique et militaire des Romains

04/2022

Histoire antique

L'Empire romain tardif. 235-641 après J.-C.

03/2021

Romans historiques

La Chute de l'Empire romain

03/2014

Histoire ancienne

Nouvelle histoire de l'Antiquité. Tome 7, La République romaine, De la deuxième guerre punique à la bataille d'Actium 218-31

05/2000

Empire

Le monde romain de 70 av. J.-C. à 73 ap. J.-C.. Voir, dire, lire l'empire

11/2014

Empire

Religion romaine et esclavage au Haut-Empire. Rome, Latium et Campagnie

02/2021

République

La culture politique romaine. De la fin de la République au IIIe siècle après J.-C.

06/2024

Littérature française

Son empire

Littérature française

Son empire

09/2023

Histoire ancienne

Rome et Carthage. 509-29 av. J.-C.

08/2020