L'expérience du langage. Wittgenstein philosophe de la subjectivité

Extraits

Autres philosophes

L'expérience du langage. Wittgenstein philosophe de la subjectivité

05/2022

Notions

Dire & Montrer. Philosophie et limites du langage dans le Tractatus de Wittgenstein

02/2022

Critique littéraire

L'énonciation. De la subjectivité dans le langage, 4e édition

03/2009

Philosophie

Wittgenstein. Philosophie, logique, thérapeutique

05/1992

Mathématiques

Wittgenstein, la philosophie et les mathématiques

11/1988

Philosophie

Règles et langage privé. Introduction au paradoxe de Wittgenstein

10/1996

Ethnologie et anthropologie

Croyance, langage et expérience

11/2022

Philosophie

Du sens commun à la société de communication. Etudes de philosophie du langage (Moore, Wittgenstein, Wisdom, Heidegger, Perelman, Apel)

11/1989

Critique littéraire

Philosophie du langage (et de l'esprit)

11/2008

Autres philosophes

L'Échelle de Wittgenstein. Le langage poétique et l'étrangeté de l'ordinaire

02/2023

Notions

Introduction à la philosophie du langage

04/2022

Autres

La terreur du langage : la philosophie de Slavoj Zizek

03/2021

Notions

De la problématologie. Philosophie, science et langage

02/1994

Littérature étrangère

LA MAITRESSE DE WITTGENSTEIN

12/1991

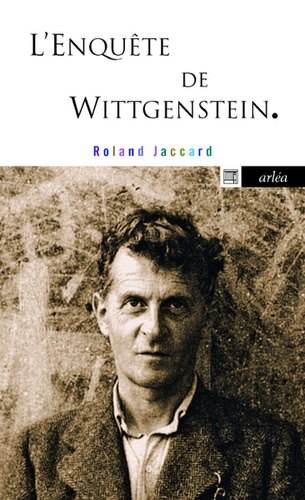

Philosophie

L'enquête de Wittgenstein

02/2019

Philosophie

Qu'est-ce-que la philosophie américaine ? De Wittgenstein à Emerson

04/2009

Ouvrages généraux

Philosophie et langage. Dialogue de la pensée de l'existence avec la philosophie analytique

04/2024

Méthodologie

101 expériences de philosophie quotidienne

11/2021

Philosophie du droit

Recherches sur la philosophie du langage normatif

03/2021

Philosophie

Introduction à la philosophie contemporaine du langage

01/2011

Autres philosophes

Wittgenstein

05/2022

Notions

La subjectivité vivante

07/2021

Philosophie

LA PROFESSION DE FOI DU PHILOSOPHE : CONFESSIO PHILOSOPHI

06/1993

Ouvrages généraux

Philosophie des expériences radicales

11/2022

Linguistique

Vingt-quatre études de philosophie du langage ordinaire

03/2022

Philosophie

Wittgenstein

09/1986

Philosophie

Dictionnaire Wittgenstein

02/2003

Philosophie

Conférence sur l'éthique. Suivi de Notes sur des conversations avec Wittgenstein

03/2008

Poésie

Le Langage de la terre. L'Envers du langage

04/2013

Orthophonie

Langage en déshérence. Déroulé d'expériences

02/2021