L'artiste dans la cité (1871-1918)

Extraits

Histoire de France

L'artiste dans la cité (1871-1918)

02/2019

Poésie

L'Omelette rouge

05/2011

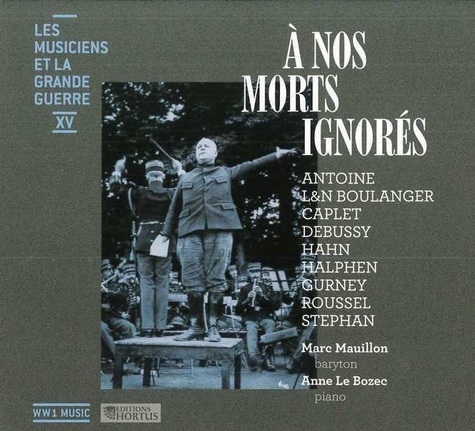

Religion

A nos morts ignorés. Les musiciens et la grande guerre XV

11/2015

Romans historiques

Femmes dans la guerre (1914-1918)

11/2020

Histoire de France

La grande défaite. 1870-1871

01/2015

Sciences historiques

La Bourgeoisie Française - Familles d'hier et d'aujourd'hui

03/1993

Histoire internationale

Le Triomphe de l'artiste. La révolution et les artistes, Russie : 1917-1941

02/2017

Ethnologie

Artistes & anthropologues dans la cité. Engagements, co-créations, parcours

08/2019

Poésie

Poèmes. Poésies et poèmes d'Arthur Rimbaud

02/2023

Troisième République

L'armée du Nord 1870-1871

06/2021

Sciences historiques

Atlas de la guerre 1870-1871

04/2014

Histoire de France

La France en guerre. Cinq "années terribles" - 1792-1793, 1814-1815, 1870-1871, 1914-1915, 1939-1940

11/2018

Droit

La prison républicaine. 1871-1914

04/1992

Documentaires jeunesse

1914-1918

09/1998

Troisième République

Lendemains de défaite. 1870-1871 dans l'imaginaire de la IIIe République

03/2024

Poésie

L'Année terrible. avec des extraits de Actes et paroles. 1870-1871-1872

01/1985

Etudes historiques

L'Armée de l'Est 1870-1871

09/2021

Histoire de France

Les Canadiens dans la Grande Guerre. 1914-1918

02/2018

Histoire de France

Dans la guerre 1914-1918. Accepter, endurer, refuser

09/2015

Critique littéraire

Edmond Rostand dans la Grande Guerre 1914-1918

05/2014

Sciences historiques

La Charente-Maritime dans la Grande Guerre 1914-1918

12/2018

Théâtre

Immersion. Des artistes dans la cité en 2015 à Gennevilliers

11/2015

Sciences politiques

1914-1918, cent ans après, la paix !

05/2018

Ouvrages généraux et thématiqu

Le canton de Bourbon-Lancy dans la guerre de 1870-1871

02/2022

Histoire de France

L'Afrique dans l'engrenage de la Grande Guerre (1914-1918)

05/2013

Littérature française (poches)

Journal (1873-1877)

09/2019

Histoire de France

Vivre dans le Nord envahi. 1914-1918

01/2015

Histoire de France

Des moines dans la Grande Guerre. Solesmes, 1914-1918

09/2014

Histoire de France

La presse clandestine dans le Nord occupé (1914-1918)

03/2014

Histoire internationale

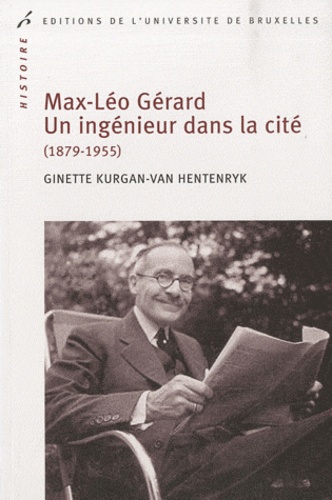

Max Léo Gérard, Un ingénieur dans la cité (1879-1955)

10/2010