L'art et les artistes en Île-de-France au XVIe siècle, Beauvais et Beauvaisis

Extraits

Beaux arts

L'art et les artistes en Île-de-France au XVIe siècle, Beauvais et Beauvaisis

09/2020

Histoire de la peinture

Peindre à Amiens et Beauvais aux XVe et XVIe siècles

03/2022

Histoire de l'art

A l'ombre des maîtres. Les artistes secondaires en France et en Italie du XIIe au XIXe siècle

01/2024

Beaux arts

Art et violence. Vies d'artistes entre XVIe et XVIIIe siècles : Italie, France, Angleterre

04/2012

Théâtre - Pièces

L'Espagne et ses comédiens en France au XVIIe siècle

10/2021

XVIIe - XVIIIe siècle

Histoire de l'art. Les arts en Europe au XVIIe sicèle

07/2021

Sciences historiques

Beauvais au XVIIIème siècle. Population et cadre urbain

08/1999

Beaux arts

L'art et la vie. Comment les artistes rêvent de changer le monde, XIXe-XXIe siècle

04/2019

Beaux arts

Catalogue de tapisseries anciennes des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles des fabriques de Beauvais

01/2021

Histoire internationale

Les îles britanniques au XVIe siècle. L'âge des grandes mutations ?

07/2007

Littérature française

Les illustrations des écrits de Jérôme Savonarole, publiés en Italie au XVe et au XVIe siècle. et les paroles de Savonarole sur l'art

02/2023

Critique littéraire

Des corps baroques. Politique et sexualité en France au XVIIe siècle

03/2019

Sciences politiques

Les luttes des classes en France au XXIe siècle

01/2020

Montaigne

Montaigne et l'art du prologue au XVIe siècle

01/2022

Religion

Histoire des protestants en France (XVIe-XXIe siècle)

08/2012

Sciences historiques

La terre et les paysans en France et en Grande-Bretagne au XVIIe et XVIIIe siècles

01/1999

Histoire de France

L'étranger au XVIe siècle. France, Provence, Apt

03/2012

Sociologie

Les luttes de classes en France au XXIe siècle

09/2021

Philosophie

Les libertins érudits en France au XVIIe siècle

05/1998

Religion

Juifs er protestants en France, les affinités électives (XVIe-XXIe siècle)

03/2004

Religion

Les conférences théologiques entre catholiques et protestants en France au XVIIe siècle

03/2011

Critique littéraire

Tragédies et récits de martyres en France (fin XVIe - début XVIIe siècle)

06/2012

Critique littéraire

Théâtre de la cruauté et récits sanglants. En France (XVIe-XVIIe siècle)

05/2006

Théâtre

Tragédie et récits de martyres. En France (fin XVIe-début XVIIe siècle)

09/2009

Monographies

L'île et l'artiste. Daniel Buren sur l'île d'Arz

03/2023

Ouvrages généraux

LA SORCELLERIE AU XVe ET AU XVIe SIÈCLE PARTICULIÈREMENT EN ALSACE

02/2023

Sociologie

Prédire. L'astrologie au XXIe siècle en France

10/2013

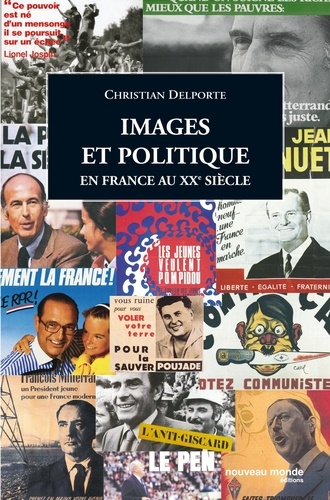

Sciences politiques

Images et politique en France au XXe siècle

10/2006

Ecrits sur l'art

Vertige de l'art. Syncopes et extases (XVIe– XXIe siècles)

03/2023

Théâtre

Le théâtre néo-latin en France au XVIe siècle. Etudes et anthologie

01/2021