L'annexion de la Savoie à la France. Histoire et commémorations (1860-1960)

Extraits

Régionalisme

L'annexion de la Savoie à la France. Histoire et commémorations (1860-1960)

04/2010

Histoire internationale

L'empire des sables. La France au Sahel (1860-1960)

02/2018

Sciences historiques

Turcs et Français. Une histoire culturelle, 1860-1960

09/2014

Beaux arts

L'Afrique noire en vitrines. Lyon 1860-1960

10/2019

Littérature française

De l'Annexion de la Savoie

07/2016

Régionalisme

Histoire économique et sociale de la Savoie de 1860 à nos jours

11/2014

Histoire des idées politiques

La république raciale. Une histoire 1860-1940

11/2021

Afrique occidentale

Le pari de l'école. Une histoire de l'institution scolaire en Casamance (1860-1960)

01/2022

Encyclopédies de poche

La photographie . L'époque moderne 1880-1960

06/2005

Sciences historiques

Réfugiés et apatrides. Administrer l'asile en France (1920-1960)

06/2017

Beaux arts

Qu'est-ce que l'art abstrait ? Une histoire de l'abstraction en peinture (1860-1960)

10/2003

Régionalisme

Dix ans d'administration française en Savoie 1860-1870

05/2019

Sciences historiques

L'avènement des loisirs. 1850-1960

01/2020

Critique Théâtre

La Comédie à la lumière du droit. France, Angleterre, Empire (1660-1800)

Critique Théâtre

La Comédie à la lumière du droit. France, Angleterre, Empire (1660-1800)

10/2023

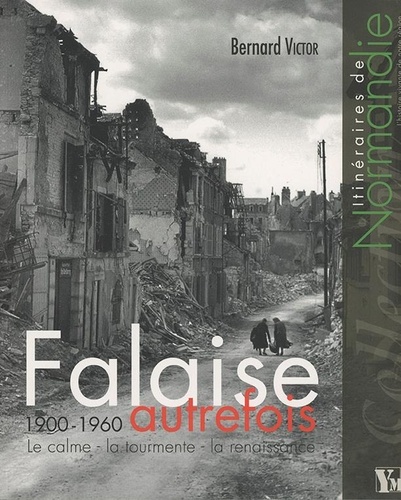

Beaux arts

Falaise autrefois 1900 1960

05/2014

Cinéma

Les années Karina (1960 à 1967)

03/2007

Critique littéraire

Lettres à Simone Kahn. 1920-1960

06/2016

Afrique sub-saharienne

Congo. Ambitions et Désenchantements (1880-1960)

12/2021

Histoire de France

Littérature et sociétés coloniales (1850-1960)

06/2017

Critique littéraire

Puretés et impuretés de la littérature (1860-1940)

08/2015

Histoire de France

La France et l'Afrique. 1830-1962

12/2020

BD tout public

La bande dialoguée. Une histoire des dialogues de bande dessinée (1830-1960)

03/2019

Histoire internationale

Histoire et combats. Mouvement ouvrier et socialisme en Suisse (1864-1960)

10/2012

BD jeunesse

Tif et Tondu Intégrale 1960-1961

10/2019

Psychologie, psychanalyse

Prométhée brûle encore. Une histoire de la psychanalyse en Argentine (1900-1960)

03/2014

Littérature française

Cahier de notes (1850-1860)

05/1965

Géographie

Naissance de la géographie moderne (1760-1860). Lieux, pratiques et formation des savoirs de l'espace

09/2010

Poésie

Versant Est. Et autres poèmes, 1960-1968

07/1998

Histoire de France

La France et l'Italie. Histoire de deux nations soeurs de 1660 à nos jours

10/2016